Вечный ученик

Опубликовано в www.classicalmusicnews.ru

Часть I (экспозиция)

История европейской музыки хранит в своём золотом фонде имена композиторов, чьё творчество остаётся неизменно востребованным, что бы ни происходило в окружающем мире. Над неоспоримо прочным положением фигур этого музыкального «VIP-ряда» не властны ни мода, ни перемены в образе жизни сменяющихся поколений, ни проносящиеся над ними политические бури.

В качестве примера достаточно привести Вагнера: даже факт истового поклонения «байройтскому пророку» в гитлеровской Германии практически не отразился на мировом статусе его музыкальных драм. Исключение, по причинам понятным и уважительным, составляет лишь Израиль.

Но есть композиторы, бытование музыки которых в исполнительской и слушательской практике в гораздо большей степени зависит от обстоятельств внешнего плана. К их числу принадлежит Антон Брукнер.

Принято писать, что путь Брукнера-симфониста к славе был тернист. Но если учесть, что самая ранняя попытка написать симфонию была им предпринята почти в сорокалетнем возрасте, становится понятно, что позднее признание – это скорее проблема профессионального развития этого композитора.

На постоянной основе музыка Брукнера вошла в репертуары симфонических оркестров лишь через сорок лет после его смерти, и произошло это в гитлеровской Германии. Брукнер, один из любимейших композиторов фюрера, стал и едва ли не самым исполняемым композитором в «Третьем рейхе». Но о такой ли известности он мечтал?

После длительной паузы, наступившей вслед за поражением Германии в войне, начинается постепенное возвращение сочинений Брукнера в концертные программы. Правда, за пределами Германии и Австрии это происходит нечасто, потому что выдержать исполнение почти полуторачасовой симфонии бывает тяжело не только музыкантам оркестра, но и слушателям. Как отмечал Брент Ассинк в бытность свою исполнительным директором Сан-Франциского симфонического оркестра, наличие фамилии «Брукнер» на филармонической афише существенно снижает продажу билетов, в среднем на треть против обычного.

Иное дело студийная запись. Есть пластинки – есть возможность слушать, не вставая с мягкого дивана, и сравнивать разные редакции одной и той же симфонии и трактовки разных дирижёров. Звукозапись помогла сформировать новый круг ценителей музыки Брукнера, впрочем, достаточно узкий: по своей активности он никогда не был сопоставим с международным «клубом» поклонников Малера.

Но сегодня мы можем констатировать новый рост интереса к творчеству Брукнера в мире. Исполнение его симфоний уже воспринимается не как дирижёрский подвиг, а скорее как желание маэстро быть в тренде.

Вопрос: почему становятся возможными подобные метаморфозы? Ведь сама музыка Брукнера не меняется, как не меняется и запечатлевшаяся в этой музыке личность её создателя…

Антон Йозеф Брукнер родился 4 сентября 1824 года в Ансфельдене, в окрестностях Линца.

Ансфельден в 1820-х годах. Неизвестный художник

Большая часть его жизни была связана с буколически-провинциальным миром Верхней Австрии, и даже сделавшись жителем столицы, он при первой же возможности возвращался в родные пенаты – там ему было спокойнее, да и работалось лучше.

Мать композитора Терезия Хельм была уроженкой этих же мест. Она рано лишилась родителей и какое-то время работала прислугой в Вольферне, в доме священника. Там она познакомилась с Антоном Брукнером, учителем начальной школы из соседней деревни, за которого и вышла замуж. Антон Йозеф был первым ребёнком этой четы.

Брукнер-старший унаследовал свою профессию от отца, Йозефа Брукнера – первого представителя сельской интеллигенции в этом роду потомственных крестьян и деревенских ремесленников, корни которого теряются где-то в 15 веке.

Учитель начальных классов в провинциальной Австрии XIX века – птица невысокого полёта. Но всё же это был некий статус, гарантировавший стабильный, хотя и весьма умеренный доход, и крышу над головой: комнату или небольшую квартиру в здании школы. Мог учитель пользоваться и плодами школьного огорода (за которым обязан был сам ухаживать), кроме того, ему дозволялось держать козу в специальной пристройке.

Классная комната в школе в Ансфельдене

Прокормить большую семью на одно жалование было трудно, поэтому учителя, как сказали бы сейчас, «подхалтуривали». Обладая врождённой музыкальностью, Брукнер-старший освоил игру на скрипке в объёме, достаточном для того, чтобы аккомпанировать танцам в местном кабачке. Кроме того, он следил за состоянием органа в деревенском храме и немного играл сам.

Своего первенца он пристроил к делу, когда тому сравнялось десять лет: Антон звонил в колокола, помогал священнику облачаться и с удовольствием пел в церковном хоре. Тяга мальчика к музыке была столь очевидной, что было решено определить его на учение к родственнику, который тоже учительствовал в деревне и служил помощником церковного органиста.

Учёба продолжалась недолго: болезнь отца потребована присутствия старшего сына дома.

После смерти кормильца семья впала в нищету. На попечении вдовы остались не только дети, но и сестра покойного мужа, инвалид. Казённую квартиру пришлось освободить, и, погрузив утлый скарб на небольшую тележку, Терезия с четырьмя младшими и слепой золовкой отправилась к родственникам в Эбельсберг, где ей предстояло вернуться к работе служанки и прачки. Антона-Йозефа, которому уже исполнилось тринадцать лет, после слёзных просьб матери приняли в церковный хор при монастыре Санкт-Флориана.

Древняя обитель монахов-августинцев, давшая имя выросшему вокруг неё городу, являлась в то время крупнейшим в Верхней Австрии культурным и административно-образовательным центром. Прелат Михаэль Арнет, принявший участие в судьбе одарённого мальчика, был одним из высших чиновников в системе народного образования.

Монастырь Св. Флориана

В приходской школе, которую Антон начал посещать, он быстро стал одним из лучших учеников. Его незаурядные музыкальные способности также были замечены, что позволило ему получать уроки игры на скрипке и органе. Успехи юного тёзки так впечатлили Каттингера, соборного органиста, что он начал приобщать своего подопечного к духовной музыке австрийских и немецких композиторов и даже привлекал его к воскресным службам.

И всё же о том, чтобы стать профессиональным музыкантом, Антон в ту пору не помышлял. Он решил пойти по стопам отца и деда и в 1839 году, вооружившись рекомендацией Михаэля Арнета, поступил на курсы подготовки школьных учителей в Линце.

Поскольку образовательные учреждения в Австрии находились под патронажем церкви и детей старались воспитывать в духе патриотизма и религиозного послушания, в школе уделялось много внимания разучиванию с учащимися хоралов, гимнов и народных песен.

От учителей требовалось соответствовать этой задаче, и в период подготовки они вполне серьёзно изучали основы теории музыки.

На курсах в Линце в то время преподавал знаменитый органист и теоретик Иоганн Август Дюрнбергер, автор «Элементарного учебника гармонии и генерал-баса», и молодой Брукнер воспользовался этим обстоятельством, чтобы под руководством мастера усовершенствовать свою технику игры на органе и углубить познания в области контрапункта и генерал-баса.

Светской музыкой он в то время интересовался мало, но известно, что однажды он посетил в Линце концерт городского музыкального общества, где исполнялись увертюры к операм Вебера и Четвертая симфония Бетховена.

Через 10 месяцев, сдав экзамены, новоиспечённый помощник учителя отбыл к первому месту службы: он получил «распределение» в деревню Виндхааге в верхне-австрийской глубинке.

Здание школы в Виндхааге

Трудовой день начинался в пять утра, и это событие полагалось возвещать ударом колокола. Окончание дня – тоже. Эта обязанность возлагалась на семнадцатилетнего «господина школьного ассистента», а также множество других, помимо собственно преподавания.

Жалованье было мизерным, и Антон, как и его покойный отец, начал подрабатывать на деревенских танцульках. В Австрии даже в отдалённом сельском захолустье можно было найти любителей музыки. Обнаружился такой и в Виндхааге, и в его доме юноша получил возможность заниматься на клавикорде.

Тогда же он пробовал себя в качестве композитора – написал камерную мессу для контральто, органа и двух валторн, она была исполнена силами местного музыкального сообщества и заслужила тёплый приём.

Месса C-dur. Людмила Кузнецова (меццо-сопрано), Людмила Голуб (орган)

К сожалению, своего непосредственного начальника Брукнер только раздражал, чем дальше, тем больше: эти бесконечные музыкальные штудии, отнимающие время от работы на школьном огороде, эти чересчур изощрённые органные импровизации – для чего они нужны? Неизвестно, чем бы закончилось дело, не вмешайся в конфликт всё тот же прелат Арнет. Он помог бывшему монастырскому питомцу перебраться в Кронсторф – деревушку совсем маленькую, но зато расположенную всего в нескольких часах пешего хода от Санкт-Флориана.

В Кронсторфе дела пошли повеселее: там Антону разрешили держать в комнате спинет, да и жалованье оказалось существенно выше, так что юноша сразу же начал помогать деньгами матери. А в соседнем Энсе для него нашёлся новый учитель – Леопольд фон Зенетти, местный органист и хормейстер.

Середина века. Берлиоз уже создал свои программные симфонии, Шопен – свои сонаты и баллады. Оперный гений Россини облетел всю Европу и сложил крылья. «Роберт-Дьявол» прогремел в театрах ещё полтора десятка лет назад, и даже «Летучий Голландец» уже не только написан, но и поставлен.

Двадцатилетний Антон Брукнер по-прежнему далёк от этого пиршества светской музыки. Он изучает творчество мастеров барокко и сдаёт в Линце очередной экзамен, после чего получает должность учителя младших классов в той же школе в Санкт-Флориане, которую несколько лет назад окончил сам. Вскоре он становится и органистом монастыря, правда, пока только «временным», без регулярного жалованья.

Лишь через десять лет, в 1855 году, в результате победы на конкурсе он получит место постоянного органиста в кафедральном соборе Линца.

Брукнер мог бы сделаться священнослужителем, но предпочёл мирскую профессию. Однако в полной мере мирским человеком он стать уже не может: воспитание в семье, где царил дух строгой и вместе с тем по-деревенски простодушной религиозности, и отрочество, проведённое в монастырской среде, наложили глубокий отпечаток на его личность.

Он старательно соблюдает все религиозные предписания и ведёт специальный ежедневник, куда записывает, какие молитвы читал в этот день и с какими просьбами обращался к Господу. Если во время беседы с каким-нибудь человеком его чуткое ухо музыканта улавливает отделённый перезвон церковных колоколов, Брукнер прерывает разговор, опускается на колени и склоняет голову.

Его личная жизнь не складывается. Вне брака он близких отношений с женщиной не мыслит, а с женитьбой ничего не выходит. Имена потенциальных невест он также заносит в тетрадь, и это всегда очень юные девушки, почти подростки – лишь они могут быть невинны в той мере, какая достаточна для его матримониальных планов.

Выбрав себе очередной объект для ухаживаний, Йозеф Антон дарит отроковице Библию, после чего делает предложение руки и сердца. Получив отказ от изумлённой кандидатки или её родителей, он обращается к следующей. И так – вплоть до своего семидесятилетия.

Привыкнув выступать в роли либо прилежного ученика, либо добросовестного учителя, он с трудом выстраивает с людьми отношения вне этой парадигмы, и в результате «общение» с Богом становится для него более предпочтительным.

Упорное стремление соответствовать предписываемому верой идеалу и страх оступиться и сделать что-нибудь неположенное, в конце концов доводят его до глубокого невроза. Эмоциональные подъёмы сменяются у него периодами тяжёлых депрессий, во время которых психика Брукнера балансирует на грани серьёзной болезни, а иногда уже и за гранью.

Его неудержимо тянет ко всему, что непосредственно связано со смертью. В школьном классе, где он преподавал, на стене висело изображение его матери, точнее её трупа: по просьбе Антона Брукнера фотограф запечатлел усопшую на смертном одре.

Фотография в классной комнате школы, где преподавал Брукнер

Ему нравится посещать кладбища и наблюдать там за похоронами незнакомых ему людей. Однажды ему приходит в голову, что неплохо было бы раскопать могилу его покойного кузена и проверить: как он там, всё ли в порядке? Эту задумку власти не поддержали, как и просьбу Брукнера позволить ему обследовать тело императора Максимилиана, возвращённое в Вену после казни в Мексике. Зато, когда 1888 году было принято решение перезахоронить останки Бетховена и Шуберта, Брукнер добился-таки разрешения присутствовать на церемонии, чтобы получить возможность поцеловать черепа обоих.

Странное хобби для верующего человека…

На протяжении всей жизни Брукнера мучили проявления арифмомании, одной из самых утомительных разновидностей обессивно-компульсивного расстройства. В 1867 году ему пришлось провести несколько месяцев в санатории нервных болезней, чтобы притушить навязчивое желание считать и пересчитывать любые предметы, попадающиеся ему на глаза: листья на деревьях, цветы на обоях, звезды на небе, бусины в дамском ожерелье и даже капли воды, наполняющие Дунай.

И ещё одна особенность была свойственна этой причудливой личности: всегдашняя неуверенность в себе и потребность «прилепиться» к какому-то наставнику, авторитету которого можно было бы беспрекословно подчиниться.

Антон Брукнер в 1950-х годах

Живя и работая в Санкт-Флориане, а затем и в Линце, Брукнер много сочиняет. Он не только музыкален, но и очень трудолюбив. Из-под его пера выходят духовные песнопения, кантаты, мессы – за 20 лет практической композиторской деятельности им создано внушительное количество добротных опусов, усреднённая выразительность которых гарантирует одобрение как заказчика, так и потребителя.

«Торжественная месса» (1854 г.). Бамбергский симфонический оркестр,

дирижёр Карл Антон Рикенбахер

Вполне очевидно, что перед нами сложившийся церковный композитор, чьи профессиональные навыки базируются на стилистике немецко-австрийской духовной музыки, главным образом, XVIII века.

Он хорошо постиг ремесло, в его творческом сундуке достаточно освоенных приёмов и наработанных заготовок.

Но Брукнеру недостаточно являться композитором «по факту», он хочет, чтобы этот факт подтвердили официально, и регулярно показывает свои сочинения маститым коллегам с просьбой непременно прислать ему письменный отзыв. Он собирает всевозможные дипломы и, даже будучи далеко не новичком в композиции, полагает, что нуждается в руководителе – человеке, который точно знает, каким образом устроена музыка и как её сочинять правильно.

На целых шесть лет таким гуру для него становится профессор Венской консерватории Симон Зехтер; занятия Брукнера с ним оплачиваются из фонда епископа города Линца.

Зехтер, педагог-теоретик, автор трёхтомного учебника «Основы музыкальной композиции», относившийся с глубоким недоверием ко всему, что было создано после Баха и Рамо, не только не считал нужным знакомить учеников с современными тенденциями и достижениями в музыке, но и вообще не поощрял свободное сочинение. Действительно: к чему все эти вольности, когда есть схема построения фуги?

Не зря же сам профессор упражняется в этом искусстве ежедневно. Когда он предстанет у врат рая, ему будет что предъявить герру апостолу: свыше 8000 (восьми тысяч!) композиторских опусов, и по меньшей мере половину этого богатства музыкальной мысли составляют фуги. Конечно, время от времени он позволял себе и лёгкие развлечения, не без этого, но всегда благопристойные. Например, сочинил 104 вариации на оригинальную тему из 104 тактов…

Зехтеру удалось надолго затормозить развитие своего самого способного и усидчивого ученика. Зато Брукнер в 1861 году с блеском выдерживает консерваторский экзамен по контрапункту и композиции.

Казалось бы, теперь уже у него точно всё в порядке, волноваться больше не о чем. И всё же его точит какой-то червячок сомнения. Чем иначе объяснить тот факт, что на тридцать восьмом году жизни Антон Брукнер решает восполнить свои пробелы в области музыкальной формы и современной оркестровки и обращается с просьбой об уроках к Отто Китцлеру?

И вот этот-то музыкант-практик, виолончелист оперного оркестра, театральный дирижёр, полнейший космополит в своих музыкальных вкусах и просто весёлый, абсолютно светский человек десятью годами моложе Брукнера, выражаясь фигурально, научил его дурному. Перед Брукнером открывается сверкающий всеми красками мир светской музыки.

Благодаря своему молодому учителю Брукнер познакомился не только с неизвестными ему ранее произведениями Бетховена, Шуберта и Мендельсона, но и с творчеством Шумана, Берлиоза, Листа, и, наконец, с партитурами «Летучего голландца» и «Тангейзера».

Музыка Вагнера производит на него впечатление, подобное взрыву. После мюнхенской премьеры «Тристана и Изольды» в 1865 году, когда Брукнер знакомится с Вагнером лично, он уже готов встать на колени перед своим кумиром.

Что же так привлекает его в творчестве Вагнера?

Брукнер слабо разбирается в опере. Философские идеи, отражённые в сюжетах вагнеровских творений, от него далеки. Несмотря на то, что под конец жизни Брукнер удостоился почетной степени доктора философии Венского университета, в этой дисциплине он был не силён, что неудивительно: любомудрие и бесхитростная вера – две противоположности.

К тому же его никак нельзя назвать начитанным человеком, к художественной литературе он равнодушен, всем романам на свете предпочитая Библию. Сюжетные перипетии вагнеровских музыкальных драм даются ему с таким трудом, что он вынужден обращаться за разъяснениями к сведущим людям.

Эмоциональная насыщенность, мощный эротизм вагнеровской музыки? Сомнительно, чтобы этот закоренелый девственник, человек рассудочный и педантичный, мог в полной мере ощутить на себе воздействие подобной магии.

Необычное обращение с гармонией? Но, хотя он и перенял у Вагнера отдельные характерные обороты и созвучия, в целом, текучая лава вагнеровской «бесконечной гармонии» – это совсем не то, что мы слышим у Брукнера, для которого типично скорее «бесконечное кадансирование».

Огненная палитра вагнеровского оркестра? Да, эти звучания, по-видимому, завораживали Брукнера, но его оркестр, хоть и грешит избытком меди, далеко не столь красочен, как у Вагнера.

Остаётся предположить одно: это – любовь. Непреодолимая тяга к личности противоположного склада. В чём-то очень наивная, почти детская. Но, поскольку Брукнер прежде всего музыкант, он «любит ушами». И не может противиться желанию уплывать по волнам музыки в иллюзорный мир, создаваемый властной рукой его идола.

Двух лет занятий с Китцлером оказалось достаточно, чтобы в мозгах его необычного ученика совершилась если и не революция, то, во всяком случае, модуляция в новую тональность. В результате Брукнер начинает не только более активно пробовать себя в жанрах светской музыки, но и предпринимает две попытки, пока ещё ученически-неуверенные, написать симфонию.

Третья симфония (получившая согласно воле композитора наименование «Первой»), оказывается более удачной. В мае 1868 года она представлена публике Линца и удостаивается одобрительного отзыва самого Ганслика.

Эдуард Ганслик, влиятельный австрийский музыковед и критик, придерживался весьма консервативных эстетических взглядов. Высшей точкой развития композиторского искусства он считал творчество Моцарта и Бетховена, из современников благоволил только к Брамсу, а Вагнера клеймил за «дегенеративную музыку» и разрушение классических устоев.

Рихард Вагнер Эдуард Ганслик

В Брукнере он поначалу увидел композитора-традиционалиста, далёкого от модернистских тенденций: такого можно и нужно поддержать. Увы, протеже не оправдал его надежд!

Осенью 1868 года после смерти Симона Зехтера Брукнер принимает приглашение занять его место в Венской консерватории и одновременно занимает должность придворного органиста. Для него начинается новая, столичная жизнь.

Известность Брукнера-виртуоза растёт, он выступает не только в Австрии, но и за границей. Его органные импровизации звучат в соборе Парижской Богоматери. В Лондоне в Хрустальном дворце ему внимают 70000 человек. Весь Линц, осознав, что, оказывается, в течение десяти лет в их соборе играл на органе гений, аплодирует на премьерах его месс e-moll и f-moll.

Вскоре выясняется, однако, что в столице австрийской империи композитору, претендующему на вхождение в круг привилегированных музыкантов, недостаточно писать духовную музыку. Индикатором «рейтинга» здесь является успешность опер и, возможно, даже в большей степени – симфоний.

Вторая симфония Брукнера, прозвучавшая под управлением автора в 1873 году, славы своему автору не принесла, а вот критиков, почуявших в ней вагнеровский флёр, насторожила.

Но прохладный приём, если и смутил композитора, то ненадолго, и в 1874 году он представляет оркестру Венской филармонии Симфонию №3, сопроводив её немыслимым по степени комплиментарности посвящением:

«Высокочтимому господину Рихарду Вагнеру, недосягаемому, всемирно известному благородному мастеру поэзии и музыки».

Одно это могло привести в ярость «антивагнеровскую» партию в Вене, но Брукнеру, в его святой простоте, видимо, казалось, что для выражения восторга перед музыкальным божеством, каким для него стал Вагнер, посвящения недостаточно. Законченная партитура Третьей симфонии содержала многочисленные цитаты из «Тангейзера», «Валькирии», «Тристана» и «Мастерзингеров», произвольно вмонтированные в перегруженную пафосными звучаниями музыкальную ткань.

Если бы симфония в таком виде прозвучала на премьере, а затем и закрепилась в исполнительской практике, нет сомнений – сегодня Брукнера называли бы «опередившим своё время мастером коллажа».

Однако для Венской филармонии 1870-х это чересчур, и Брукнер получает категорический отказ. Переделывает партитуру, убирая из неё почти все отсылки к произведениям Вагнера, и спустя год опять приносит её дирижёру. И вновь симфония отвергнута.

Другой бы обиделся или постеснялся снова обращаться туда, где его так явно не хотят видеть, но наш герой не таков, его упорству можно только позавидовать. Он переделывает своё произведение ещё раз и ещё раз, и в 1877 году, наконец, положительное решение дирекцией филармонии принято.

Партитура Третьей симфонии (как, впрочем, и всех остальных у Брукнера) не принадлежит к числу «самоиграющихся», исполнение таких сочинений необходимо тщательно готовить. Но работавший с оркестром дирижёр, к сожалению, скончался, и за пульт пришлось встать автору.

Премьера обернулась сокрушительным провалом. Публика почти в полном составе покинула зал, не дождавшись окончания концерта, ушли и обозлённые музыканты оркестра, демонстративно оставив на сцене свои инструменты. В такой ситуации, даже если бы критики были настроены доброжелательно, вряд ли они сумели бы уловить и оценить по достоинству то оригинальные и необычное, что, несомненно, наличествует в этой симфонии, несмотря на всё её несовершенство. Но они были настроены иначе.

Антивагнеровская «партия» обрушила на Брукнера настоящий шквал издевательских отзывов. Особенно старался Ганслик, и нельзя сказать, что он ограничивался только газетными рецензиями – нет, когда заходила речь о Брукнере, он ни в чём себе не отказывал.

Между тем, у объекта его нападок уже практически готовы партитуры следующих двух симфоний – Четвёртой и Пятой. И с дороги, найденной им в процессе создания Третьей симфонии, он уже не свернёт.

Часть II (разработка)

Трудно сказать, что больше повлияло на этого добросовестного ремесленника: перемещение его интересов, а заодно и физического тела, из провинциального Линца в столичную Вену, ошеломившие его слух свежие музыкальные впечатления или взбрыкнувшее вдруг честолюбие? Наверное, всё вместе.

Так или иначе, внезапно ощутив тесноту обжитой уютной комнаты духовной музыки прошлого века, он затевает переселение в шикарную квартиру романтической симфонии. Этакий прыжок в настоящее – на сто лет вперёд. Разумеется, со всем своим нажитым скарбом, как и подобает человеку бережливому и ответственному.

Обстановку сменить можно, но психотип взрослого человека – вряд ли. Брукнер не похож на «горячего парня» Бетховена, он не наделён ни ласково-сентиментальным обаянием Мендельсона, ни буйно-красочной непосредственностью Шуберта, он не испытывает и той потребности в выражении самых интимных, сокровенных переживаний, которая пронизывает музыку его младшего современника Чайковского.

И вот, испробовав с разной степенью удачливости четыре разные модели наполнения симфонической формы (в двух «нулевых», Первой и Второй симфониях) и не достигнув творческого удовлетворения, Брукнер отказывается от попыток соответствовать «классике жанра» и возвращается к самому себе настоящему – композитору, специализирующемуся на духовной музыке.

Результатом этого разворота становится рождение новой разновидности симфонии: своего рода «светской литургии», совершаемой без слов.

Безусловно, «симфомессы» Брукнера являются мессами лишь по духу и содержанию, а не по формальной структуре. Но это оригинальное переосмысление устоявшегося в своих традициях жанра позволило композитору приблизиться к привычному для него способу общения со слушателем и с максимальной пользой использовать собственные профессиональные навыки и привычки.

Являясь одной из несущих балок в здании музыкального романтизма, брукнеровский симфонизм в то же время удивляет, а подчас и озадачивает своими странностями. С одной стороны, семантика музыкального языка, используемого Брукнером, прочно связывается в нашем сознании с представлением о романтическом эмоциональном порыве, чувственности, исповедальной искренности. С другой стороны, внутри неспешно разворачивающегося «равнинного» течения его музыки привычные образно-литературные ассоциации теряются, растворяясь в объективном тоне речи.

Неразрешимые вопросы, смущавшие души его современников и находившие своё отражение в произведениях искусства, Брукнера не терзают. Напряжённые, порой на грани фола отношения с другими людьми тоже «не его тема». Не найдём мы у него и звукописи, столь характерной для творчества композиторов-романтиков.

Личное общение с Богом и потребность увидеть в многообразии окружающего мира все новые и новые доказательства Его могущества, благости и правоты – вот что хочет выразить Брукнер средствами симфонической музыки.

Брукнер, Симфония 5, фрагмент. Чикагский симфонический оркестр, дирижёр Георг Шолти

С первых же нот слушатель погружается в атмосферу сосредоточенного, почти молитвенного созерцания – не правда ли, кажется, будто сейчас запоёт хор и вступит орган? Такое начало звучит неожиданно и нетривиально и, безусловно, выделяет Пятую симфонию, одну из самых удачных у Брукнера, из массы романтически-ориентированных симфоний, создаваемых в то время.

Начиная с Третьей и по Седьмую включительно, внутренний образ, своего рода архетип симфонии, сложившийся в голове у Брукнера, побуждает его раз за разом реализовывать одну и ту же схему:

–CREDO. Изложение фундаментальных основ авторского восприятия мира и хвала сотворившему этот мир Богу, могущественному и преисполненному благости.

–Ночное бдение души. Молитва, медитация, мысли о бренности человеческого бытия.

–Дневная жизнь тела. Выход во «внешний» по отношению к душе мир. Тут будут уместны скачка охотников, трактирный лендлер, «иль что-нибудь такое».

–Закрепление основ, изложенных в начале (как-никак, автор – учитель с солидным педагогическим стажем).

Самым слабым звеном этой конструкции являются финалы, где Брукнер не только вновь выстраивает сонатную форму (вообще им предпочитаемую), но и заполняет её музыкальным материалом, который по своему типу аналогичен тематизму первых частей. И то, что в начале симфонии воспринималось как живой, непосредственный монолог, в финале, при «повторении пройденного» начинает напоминать лекцию.

В основу каждой симфонии, начиная с Третьей (фактически Пятой) положен простой лапидарный мотив. Но в отличие от Бетховена, для которого тематическое зерно – повод для зарождения драмы сонатного аллегро, Брукнер мыслит в музыке не как диалектик, а как теолог, произносящий речь с кафедры духовной академии (если бы теолог мог общаться со слушателями при помощи музыкальных звуков).

Брукнеровский мотив непоколебимо устойчив. Образующие его мелодические интервалы (кварты, квинты, октавы) это элементы чётко сформулированного декларативного утверждения, а всё дальнейшее – обстоятельная и всесторонняя «аргументация». И не столь важно, в какую ладовую среду помещен этот «символ веры», какую атмосферу – сурово-пасмурную или безмятежно-солнечную создают в соответствии с романтической традицией тремоло и фигурации струнных. Воспаривший над ними голос валторны не буколическую картину рисует, а говорит о божественности всего сущего.

Симфонии №3 и №4 (фрагменты). Чикагский симфонический оркестр, дирижёр Георг Шолти

Интонационная общность этих мотивов-тезисов не только создаёт эффект тематического единства внутри отдельной симфонии (наиболее явственно это проявляется в Четвёртой), но и отбрасывает тень квази-монотематизма на другие симфонии, объединяя их в грандиозную «квинталогию».

Темы главных партий симфоний Брукнера с 3-й по 7-ю. Demo-midi, Андрей Тихомиров

Окунаясь в очередную симфонию из этого своеобразного цикла, трудно отделаться от ощущения, что всё ещё дослушиваешь предыдущую. Грустно бредущее «по направлению к Малеру» Andante Четвёртой словно бы пересказывается в медленной части Пятой. А Scherzo Пятой симфонии (построенное на том же тематизме, что и 2-я часть), плывёт тенью над Scherzo Седьмой, которое, в свою очередь, является почти братом-близнецом Scherzo из Шестой.

Брукнер как будто говорит слушателю: «Да, мы уже беседовали об этом, но, понимаете, оно опять пришло мне на ум, и вот что я хотел ещё сказать…»

Такой эффект отчасти обусловлен стилем работы композитора, который никак не может расстаться с партитурами уже завершённых произведений и с маниакальным упорством подвергает их регулярным переделкам, подолгу пребывая внутри некоего единого «макроматериала». И в то же время он отражает суть душевного устройства человека, и в жизни тяготеющего к воспроизведению одних и тех же сценариев. Эти два фактора трудно разделить.

Настойчиво воплощая различные модификации найденного «образа» симфонии, Брукнер вначале двигается вверх по крутому пути постижений и открытий, а затем начинает плавно спускаться вниз по ровной дороге пересказов и повторений. Горным пиком на этом маршруте выглядит Пятая симфония. Наиболее интересная и содержательная технологически, она и концептуально самая убедительная, и даже Финал в ней получился удачным. Логическим же завершением процесса становится Седьмая – и она же оказывается единственным симфоническим произведением Брукнера, подарившим ему счастливые моменты подлинного триумфа.

Премьера этой симфонии состоялась в конце декабря 1884 года в Лейпциге, под управлением Артура Никиша, сделавшего всё для того, чтобы исполнение было достойным.

А ещё через два с половиной месяца Седьмая симфония прозвучала в Мюнхене, и там дирижировал Герман Леви, искренне желавший помочь музыке Брукнера утвердиться на филармонической сцене.

Лейпциг, а тем более Мюнхен – это не Вена, где Брукнер чувствовал себя, как в окопе на передовой линии фронта. Немецкие меломаны уже второй год оплакивают утрату «мастера всех мастеров». И симфоническая музыка, как будто воскрешающая его образ, не может не прийтись им по вкусу.

Ибо 7-я симфония, пожалуй, самое «вагнеровское» из всех творений Брукнера. Извилисто-модулирующая мелодика, пунктирно-«рыцарственная» ритмика, да и сам состав оркестра, усиленного мягко и глубоко звучащими тубами вызывает совершенно определенные ассоциации. И скорбный плач по почившему божеству в медленной части…

Окрылённый успехом, Брукнер посвящает Седьмую симфонию королю Людвигу II. Опыт подобного рода у Брукнера уже есть: ранее он преподнёс другому представителю династии Виттельсбахов, герцогу Баварскому Максу Эмануэлю, свой струнный квинтет, в результате чего сочинение обрело счастливую концертную жизнь, а его автор – бриллиантовую булавку.

Король-вагнерианец принимает посвящение симфонии, после чего живой интерес к произведению начинают проявлять не только в разных городах Германии, но и в других европейских странах и даже в США.

Спохватываются, наконец, и на родине композитора: император Франц Иосиф в свою очередь награждает Брукнера рыцарским крестом и удостаивает композитора личной аудиенции.

И вот Седьмая симфония возвращается в Австрию: сначала её исполняют в Граце, а потом, под управлением Ганса Рихтера, в Вене. Брукнер может торжествовать победу: маятник качнулся в сторону, противоположную той, куда столько лет тянули венскую публику критики «антивагнеровского лагеря» с Эдуардом Гансликом во главе.

Разумеется, они и дальше будут смеяться над «новым стилем» и сравнивать музыку Брукнера с «бесформенным похмельным бредом», и ядовитая острота Брамса, называвшего брукнеровские творения «симфоническими удавами», будет подхвачена и растиражирована как популярный афоризм.

Но всё же за почти десять лет, прошедших со дня злополучной провальной премьеры Третьей симфонии, музыкальная атмосфера Вены претерпела существенные изменения. Вокруг Брукнера уже сформировался кружок сторонников. И наиболее «светская», ладно скомпонованная Четвёртая симфония, прозвучавшая в Вене во второй редакции под управлением Ханса Рихтера, была принята намного более благожелательно, чем Третья, во всяком случае, премьера прошла без эксцессов.

Но самое главное – к середине 1880-х венская публика не только притерпелась к непривычным доселе языковым новшествам, ассоциирующимся у неё главным образом с Вагнером, но и успела влюбиться в них. После смерти байройтского маэстро она смогла легализовать свои «тайные пристрастия», и произведение композитора-соотечественника, изрядно натерпевшегося от родной австрийской критики, но зато обласканного властями соседнего германского государства, выполнило роль своеобразного катализатора этого процесса.

Говоря о причинах успеха именно Седьмой симфонии, нельзя упускать из виду ещё одно обстоятельство. В течение длительного времени на Брукнера смотрели главным образом как на известного органиста-виртуоза и церковного композитора. Знакомство же с его симфоническим творчеством было, скажем так, фрагментарным.

И теперь, слушая эту музыку в полноценном исполнении, публика с интересом открывала для себя то, в чём человек, хорошо знакомый с предыдущими шестью симфониями, мог бы услышать очередной пересказ мелодических коллизий Четвёртой и Пятой, в то время менее успешных, но художественно более ценных.

После Седьмой симфонии для Брукнера наступает период долгой работы над Восьмой. Первая версия, завершённая композитором в 1887 году, была отправлена дирижёру Герману Леви, которого Брукнер торжественно именует своим «артистическим отцом». Пролистав рукопись, «отец» (который на 15 лет младше «сына»), приходит в ужас: по его мнению, в нынешнем своём виде симфония для исполнения непригодна.

Для Брукнера это серьёзный удар. Он бросает уже начатую было Девятую и принимается за переделки. Показывает Леви новый вариант – и вновь получает вежливый отказ. Чтобы добиться исполнения симфонии, композитору приходится прибегнуть к самому надёжному способу – посвящению произведения «главному начальнику», императору Францу Иосифу I. В качестве дополнительного аргумента Брукнер предпосылает симфонии программу, в высшей степени неуклюжую, зато «политически грамотную»: там и персонажи немецких сказок упоминаются, и встреча двух императоров – германского и русского, и скачка казаков, и тому подобная развесистая клюква.

В окончательном варианте Восьмая симфония заметно отличается от предыдущих: Брукнер отказывается в ней от воспроизведения одной и той же модели. Этот поворот не случайно совпадает с изменением его житейских обстоятельств. Внешне жизнь Брукнера в этот период выглядит как никогда благополучной, но болезнь, которая в конце концов сведёт композитора в могилу, уже начинает отбрасывать свою тень.

В Восьмой симфонии, как феникс из пепла, возрождается классический принцип движения «от мрака (или, по крайней мере, от сумерек) к свету». Финал здесь не подтверждает декларации первой части: он становится итогом пути. Первая же часть впервые заканчивается не апофеозом, а тревожным, почти безнадежно-трагическим «вопросом», дающим толчок дальнейшему развитию.

Постоянно подтормаживающее ворчливо-неуверенное движение неустойчивых мотивов логически оправданно вызывает к жизни стремительно-тревожное Scherzo. Откажись здесь Брукнер от размеренно статичного Trio, общая структура симфонии, возможно, получила бы дополнительный бонус.

Центром симфонии становится грандиозное Adagio с его пафосно-любовной главной темой и очень естественно-выразительной и по-шубертовски милой побочной. Эта музыка могла бы стать истинным шедевром, если бы не последняя треть формы – растянутая, умозрительно усложнённая, почти запутанная, с дежурно помпезной кульминацией, неловко нарушающей трепетно-лирический тон.

И, конечно же, Восьмая симфония получилась тоже очень «вагнеровской». Тема главной партии первой части по своим очертаниям близка лейтмотиву «Зигфрида-героя».

Вагнер, «Траурный марш» из «Заката богов», фрагмент. Мюнхенский филармонический оркестр, дирижёр Серджиу Челибидаке; Брукнер, Симфония 8, фрагмент. Чикагский симфонический оркестр, дирижёр Георг Шолти.

А атмосфера Adagio отсылает слух (порой даже излишне конкретно) к долгой бемольной кульминации II акта «Тристана».

Вагнер, «Тристан и Изольда», фрагмент. Джон Трелевен, Виолета Урмана. Люцернский симфонический оркестр, дирижёр Клаудио Аббадо; Брукнер, симфония 8, фрагмент. Чикагский симфонический оркестр, дирижёр Георг Шолти

Но это родство, лежащее на поверхности, «поверхностью» музыки и исчерпывается: при всем внешнем сходстве у музыки Брукнера совсем другое «выражение лица», передающее иные, чем у Вагнера, мысли и принципиально иной, чем у Вагнера, темперамент автора.

Брукнер и Вагнер – постоянно всплывающая тема…

Действительно, можно было бы говорить о том, что Брукнер написал симфонии «за Вагнера», если бы не одно «но»: Брукнер во всех отношениях не Вагнер. Ощущение свободного парения в звучащем пространстве ему неведомо, не наделён он и даром одномоментного видения образа и его формы.

Поклоняясь «высокочтимому Мастеру» Вагнеру и считая его своим главным учителем, Брукнер в то же время не может перестать быть учеником Зехтера, который в течение шести лет обучал его «искусству» правильного решения задач по гармонии и контрапункту.

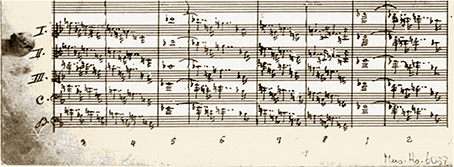

Думается, что именно с этим, а вовсе не с очередным проявлением арифмомании, как полагают некоторые не очень внимательные комментаторы жизни и творчества Брукнера, связана его привычка заранее нумеровать такты внутри периодов.

Фрагменты партитур Брукнера:

Месса d-moll

Восьмая симфония

Девятая симфония

Но симфония – не задачка по генерал-басу; нельзя её написать и как учебную фугу, руководствуясь сводом абстрактных правил.

Врождённая способность мгновенно принимать единственно верное решение на каждом изгибе музыкальной ткани, не теряя при этом ощущение целостности формы, Брукнеру не свойственна, а основанное на интуиции опытного мастера умение к нему так и не приходит. Отсюда бесконечные переделки симфоний, которые не прекратились даже после смерти композитора: изменения в авторский текст вносили и дирижёры, и издатели; до сих пор ведутся и дискуссии о том, какая из редакций той или иной симфонии лучше отражает авторский замысел.

Намного более уверенно Брукнер чувствует себя в мессе: там всё подчинено внешнему сюжету, продиктованному регламентированной последовательностью латинских изречений. В симфонии же движение материала должно происходить в соответствии с логикой развития внутреннего сюжета, и единственным, на что можно опереться на этой «длинной дистанции», оказывается традиционная схема сонатного аллегро. Не случайно именно она становится у Брукнера основной. Схема – но не суть. Сюитный способ создания формы, основанный на простом чередовании эпизодов, у Брукнера сохраняется.

И ещё об одной черте брукнеровского мышления следует упомянуть. Несмотря на гигантскую продолжительность его симфоний, музыкальные мысли у него никогда не бывают длинными – обычно он «думает» двутактами или четырёхтактами, даже восьмитакты у него редкость.

Вагнеровскому тематизму, да и бетховенскому тоже, присуща та же особенность. Однако эти композиторы умеют длить свою мысль, «отвязывая» мотив от метра и преображая составляющие его элементы в соответствии с естественными потребностями движения и дыхания, а не с законами симметрии.

Брукнер же элементы своих мотивов складывает, действуя как прилежный ученик, который старается избежать ошибки: к этим двум тактам добавим ещё два, а потом и ещё два плюс два… И это ощущение удручающе-равномерного перебирания музыкальных «чёток» способно вызвать чувство утомления и даже скуки у активного слушателя, не склонного к погружениям в транс.

Финал творчества Брукнера противоречив и неоднозначен. Пожилой, больной, но по-прежнему прилежный ученик твердо усвоил, что у настоящего гения симфоний должно быть девять. И, работая над Девятой, он знает, что пишет последнюю. Восьмая симфония обозначила переход его творчества в новое качество, Девятая же становится самой необычной из всех.

Несмотря на то, что тема главной партии, как бы замыкая общий круг, тонально и интонационно отсылает к Третьей симфонии, эмоциональный посыл здесь совсем иной, намного более личный. И музыка почти пугает своей зловещей агрессивностью.

Побочная же резко контрастна, это – наконец-то! – настоящая лирическая тема, трепетная, живая. Просящая о жизни. Автор умирает и понимает это.

В гармоническом строе симфонии начинают преобладать самодостаточные неустойчивые вертикали часто с привкусом целотонной «серы». Языки этого пламени особенно осязаемы в Scherzo, которое уже никак не ассоциируется ни со скачкой на охоту, ни с танцами в трактире. Это полет в пустоту с попытками ухватиться за былые, когда-то стабильно работавшие ассоциации.

Импульсивно-неуравновешенная, истерически-неопрятная стихия буквально взламывает музыкальный мир расстающегося с жизнью композитора. Впоследствии она будет ассоциироваться с Малером, который воспринял от своего старшего коллеги очень многое, полностью разрушив при этом свойственную музыке Брукнера равномерность и повторяемость.

Известно, что умирающий Брукнер просил того, кому он посвятил эту симфонию – на сей раз не земного владыку, а небесного, даровать ему здоровье, необходимое для её окончания. Мольба композитора не была услышана, и написать Финал он не успел. Но монументальное Adagio содержит всё то, что может быть воспринято как последнее слово:

и пугающе конкретный образ черного провала,

Здесь и далее – Симфония 9 в исполнении Чикагского симфонического оркестра под управлением Георга Шолти.

и завораживающе глубокий, объёмный и сияющий образ «небесных селений»,

и последнюю, примиряющую с неизбежным тишину, мажорную не потому, что мажор это радость, а потому, лад этот бескомпромиссно устойчив. Навсегда.

11 октября 1896 года Брукнер покинет этот мир и тело его, согласно оставленной композитором обстоятельной инструкции, будет забальзамировано, а гроб с прахом установлен под органом в Санкт-Флориане. Во время отпевания композитора в Вене у дверей Карлскирхе, церкви, находящейся под патронажем императора, будет замечен Иоганнес Брамс, утирающий слёзы своей изрядно поседевшей бородой.

Место последнего упокоения Антона Брукнера

Часть III (реприза)

А теперь в продолжение эссе, выполненного в «брукнеровском» стиле, изрядно длинного, перегруженного деталями и повторами, читателям будет предложен соответствующий финал, возвращающий нас к теме отношения к Брукнеру и его симфоническому творчеству в музыкальном мире. Точнее, к происходившим за последние сто с лишним лет изменениям в этом отношении.

Смерть, наступившая в 1896 году, не превратила Брукнера в объект массового поклонения, как это произошло с Вагнером. Что бы там ни говорил Ганслик про эту «музыку будущего, завидовать которому не стоит», уже в начале ХХ века творчество Брукнера воспринималось как «музыка прошлого», чуждая современным художественным тенденциям. И конечно же, к нему прочно приклеился ярлык вагнеровского эпигона.

Карикатура Отто Бёхлера

Но вот политическая ситуация в Германии меняется, и Брукнера внезапно настигает посмертная слава. Правда, расцветает она преимущественно в границах гитлеровского рейха.

В первые годы после прихода к власти нацисты использовали в качестве звукового фона для своих массовых мероприятий бодрые военные марши и песни. Но по мере укрепления режима (а затем и сползания страны в пропасть), ведомства Розенберга и Геббельса начали всё более активно эксплуатировать классику: музыку Бетховена, Вебера, оркестровые фрагменты и увертюры из произведений Вагнера и… симфонии Брукнера.

В плане «кооптации» в систему нацистской пропаганды Брукнер оказался даже удобнее Вагнера. И надёжнее. Брукнер всегда приводит слушателя к положительному выводу – его «боги» никогда не «закатываются». Он прост и очевиден в своей вере. А вот как интерпретировать эту веру в текущих исторических условиях – это уже вопрос идеологии.

Торжественная церемония во дворе Цейхгауза. Руководство рейха отдаёт дань памяти погибшим солдатам под звуки симфонии Брукнера

Кроме того, идеологи нацизма никогда не забывали о том, что опера – это всё-таки детище итальянцев, а не немцев, и вдобавок «опороченное» французами, а затем и лицами совсем уж неарийского происхождения. То ли дело симфония, природно-немецкий жанр, рождённый гением «самой музыкальной нации в мире»! Что?! Венская классическая школа? Так это лишь дополнительный аргумент в пользу того, чтобы объявить Австрию исконной и неотъемлемой частью Германии.

В такую концепцию прекрасно вписался миф о величайшем симфонисте XIX века, который, как и несостоявшийся великий художник Адольф Гитлер, был уроженцем Верхней Австрии. И – бывают же совпадения! – Гитлера «тоже» не оценил по достоинству венский культурный бомонд.

Пришлось, правда, слегка подкорректировать партитуры симфоний Брукнера, убрав оттуда подозрительно диссонирующие гармонии, отдающие модернистскими новшествами. Это делалось под флагом освобождения нотного текста от искажающих авторский замысел дирижёрских правок.

Коррекции подверглась и биография композитора. Критика этого времени всячески затушёвывала ревностный католицизм Брукнера и представляла его то героем с римским профилем, вставшим на защиту традиционных духовных скреп германского народа, то невинной жертвой европейского либерализма и «антиарийских элементов». О том, что эти самые «элементы» были среди известных музыкантов, пропагандировавших творчество Брукнера, в те годы предпочитали не вспоминать.

В таком «очищенном» виде Брукнер был полностью готов к употреблению на благо идеи возрождения германского национального духа. Музыкальные произведения, созданные человеком глубоко и искренне верующим, далёким от политики и чуждым любому радикализму, сделались непременным атрибутом помпезно-пошлых театрализованных ритуалов одного из самых отвратительных политических режимов ХХ столетия.

Формально руководство НСДАП не запрещало католическую церковь, но сделало всё, чтобы отобрать у неё паству. И теперь обращённые в новую веру подданные рейха должны были услышать в музыке, сопровождающей как официальные праздники, так и повседневную жизнь, нечто родное, хорально-гимническое, знакомое с детства.

Музыка Брукнера, возвышенная по тону, лишена непосредственной связи с «низкими» бытовыми жанрами, и это качество также делало её очень привлекательной с точки зрения тех, кому требовалось поставить искусство на службу идеологии.

Австрийский лендлер столетней выдержки, который просвечивает в брукнеровских скерцо – это как раз то, что надо: опоэтизированное и очищенное от неудобных реалий прошлое, в которое, между прочим, уходят корнями и все национальные гимны.

И вот, мотив трубы, являющийся зачином Третьей симфонии Брукнера, трансформируется в позывные радио фатерланда.

В кульминационные моменты грандиозных партийных митингов на головы сотен тысяч участников обрушиваются всей своей медной мощью брукнеровские симфонические апофеозы, вызывая у зомбированных людей ассоциации с торжественным звучанием органа под церковными сводами.

Выступление Гитлера на закрытии IX съезда партии в 1937 году завершается исполнением полифонического Финала Пятой симфонии Брукнера. В том же году в Регенсбурге в «Вальхалле» – пантеоне выдающихся личностей, связанных с германской историей и культурой, появляется бюст композитора, и фюрер собственноручно кладёт лавровый венок к постаменту. Накануне Аншлюса эта церемония обретала глубоко символический смысл.

Гитлер, как известно, любил порассуждать о культуре, и это желание с особенной силой охватывало его в Нюренберге, центре пропаганды национал-социализма. Да и где же ещё, как не с трибуны, возведённой на площади древнего города мейстерзингеров, произносить речи, цель которых – забота о правильном воспитании молодёжи?

И пусть плывёт над несметной толпой духоподъёмная музыка Брукнера, например, из Четвёртой или Седьмой симфонии. Эти звучания выносят из мозга всю «интеллигентскую гниль», очищая его для дальнейшего заполнения простейшими истинами.

Что бы там ни вещала пропагандистская машина Геббельса, важнейшим искусством для руководства Третьего рейха был театр. Правда, очень специфический.

Сочинения Брукнера постоянно исполнялись в филармонических концертах. В самый разгар войны руководство рейха озаботилось учреждением ежегодного брукнеровского фестиваля в Санкт-Флориане по аналогии с вагнеровским, традиционно проходившим в Байройте. Правда, этим амбициозным планам не суждено было осуществиться: шёл уже 1943 год.

Когда стало ясно, что стратегия блицкрига на Восточном фронте провалилась, радиоэфир заполнился гигантскими симфониями Брукнера, для чего там впервые была применена технология магнитофонной записи.

И, наконец, вечером 1 мая 1945 года, после серии трансляций музыки Вагнера и Вебера, прерываемых неоднократными зловещими предупреждениями диктора о готовящемся важном сообщении, раздались звуки траурного Adagio cis-moll из Седьмой симфонии. Музыка, навеянная мыслями о смерти Рихарда Вагнера, уход которого Брукнер искренне оплакивал, теперь звучала, чтобы предварить собой объявление:

«Наш фюрер, Адольф Гитлер, пал…»

Адажио из Седьмой симфонии Брукнера, фрагмент. Берлинский филармонический оркестр, дирижёр Вильгельм Фуртвенглер. Запись 1942 г.

Нельзя сказать, что в дальнейшем всё это легло несмываемым пятном на репутацию ни в чём не повинного музыканта, но всё же после окончания Второй мировой войны его имя ушло в тень.

Однако через некоторое время Брукнер был полностью реабилитирован (как и его признанные интерпретаторы – знаменитые дирижёры, артистическая карьера которых не прерывалась в период нахождения нацистов у власти).

Музыковедение произвело «обряд очищения» творчества Брукнера от скверны нацизма и сделало акцент на истовой религиозности «отшельника из Санкт-Флориана». В 1960-х-1970-х годах его произведения вновь начали звучать в разных странах. Правда, исполнялись они довольно редко, и не только потому, что Брукнер «не кассовый» композитор, но и по той причине, что разучивание его симфоний всегда требовало солидного запаса репетиционного времени и значительных усилий со стороны музыкантов оркестра.

Обращение к творчеству Брукнера всегда несло в себе определённый риск. Думается, не будет сильным преувеличением сказать, что эта музыка зависит от качества исполнения и дирижёрской интерпретации в гораздо большей степени, нежели другие музыкальные произведения, относимые нами к классике XIX века. Чтобы раскрыть её красоты и не погрузить слушателя в скуку, требуется незаурядное мастерство.

Тем не менее в последние годы мы можем наблюдать новый поворот в отношении к Брукнеру. Его симфонии заметно чаще появляются в филармонических программах, притом не только в странах Европы, но и в США. С именем Брукнера связано немало интересных проектов: так, например, в одном из крупных издательских домов Германии несколько лет назад было принято решение опубликовать полный цикл брукнеровских симфоний в переложении для органа.

Представление о личности Брукнера как носителя определённых духовных ценностей также во многом изменилось. Зачастую в нём хотят видеть уже не столько благочестивого католика, сколько стихийного философа-пантеиста, выразившего в своих произведениях величие Космоса.

Вообще-то, между мировоззрением философа-пантеиста и мироощущением благочестивого католика, каким, несомненно, был Антон Брукнер, лежит глубокая пропасть. Но кого это волнует в наше смутное время, когда даже равенство «дважды два – четыре» может быть подвергнуто сомнению и любой вправе потребовать от нас не только доказательств, но и ссылок на мнение благонадёжных экспертов?

Проблема соотношения новаторства и традиционализма применительно к Брукнеру сегодня тоже выглядит совсем иначе, нежели сто лет назад.

В статьях и в интернет-дискуссиях, посвящённых Брукнеру, можно прочитать, что его музыка вовсе не архаична, а наоборот, является провозвестницей всего нового, вплоть до минимализма.

Повторяемость однообразных сценариев развития материала, «антидиалектичность», свойственная мышлению Брукнера, мерная поступь его музыки – все эти качества, по-видимому, действительно неплохо рифмуются с привычно-комфортными принципами минимализма, да и вообще с установками современной эстетики.

Таким образом, Брукнер, успевший при жизни побыть в глазах своих современников сначала традиционалистом, а затем и модернистом, после смерти сделался эпигоном, потом почвенником, и, наконец, минуя несколько десятилетий неопределённости, оказался новатором, опередившим своё время.

Я не знаю другого композитора, сочинения которого допускают столь радикальное перенаправление своего смысла и содержания в зависимости от идейных установок, доминирующих в обществе в конкретный исторический период.

Но тогда получается, что все эти метаморфозы связаны, прежде всего, со сменой культурного контекста, с трансформацией настроек «внутреннего камертона» слушателей и комментаторов музыки? Ведь, как уже было сказано, сама музыка Брукнера не меняется, как не меняется и запечатлевшаяся в ней личность её создателя.