Пластиковый стакан с пустотой

Опубликовано в Голос публики

Я хочу рассказать вам историю одного успеха, по своей невероятности граничащую с фантастикой или, может быть, сказкой. Мне даже хочется начать свой рассказ традиционным зачином: «В сказочном царстве, американском государстве, в городе Балтиморе, в семье иммигрантов, прибывших с Балтийского моря, родился мальчик, которого назвали… »

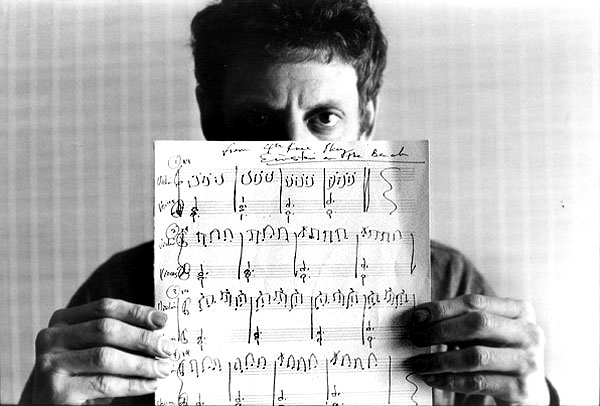

Но сначала — присказка. В 1990 году, когда для меня и моих сверстников не только распахнулось окно в Европу, но и приоткрылась дверь в Америку, я сидел в питерском консульстве США в ожидании своего паспорта с гостевой визой и от нечего делать листал журнал, лежавший на столике. На развороте мне бросилась в глаза красочная фотография, запечатлевшая некое шоу — всполохи синих огней на затемненной сцене и музыканты, напоминающие рок-группу, но несколько необычного состава: несколько деревянных духовых и трое, если не четверо, за «клавишами». А ниже — большое интервью с одним из клавишников. Звали его Филип Гласс. К этому времени я уже был знаком с некоторыми его сочинениями, поэтому заинтересовался и начал читать. Сейчас, по прошествии стольких лет, я вряд ли смогу вспомнить название журнала и фамилию журналиста, да и само интервью во всех подробностях, но один короткий фрагмент прямо-таки врезался мне в память. Цитирую максимально близко к тексту (в моем переводе с английского).

Журналист:

— Мистер Гласс, вы, будучи известным композитором, продолжаете выступать в качестве участника „Ансамбля Филипа Гласса“, который играет вашу музыку. С чем это связано?

Филип Гласс:

— Я заметил, что когда я сам принимаю участие в шоу, то получаю гораздо больше денег».

Искренне и честно, со всей американской непосредственностью.

Сегодня в интернете можно найти массу информации о Глассе, и почти вся она строится на основе его многочисленных интервью, документальных фильмов и двух книг Филипа Гласса о себе — «Words without music» и «Music by Philip Glass». Но самое главное о нем — то, о чем нигде не пишут и о чем молчит сам Гласс, мне поведала его музыка. Поэтому, стараясь не выходить за рамки опубликованных фактов и прибегая время от времени к цитированию высказываний героя этого эссе, я все же, как любят говорить современные режиссеры, «расскажу вам свою историю».

Глас¢ вопиющего в пустыне

В 1938 году в городе Балтиморе штата Мэриленд родился мальчик, которого назвали Филипом. Он был внуком еврейских иммигрантов из России, точнее — из Литвы. Семья была дружная и работящая. Бенджамин Чарльз Гласс, отец мальчика, держал магазинчик радиодеталей, и там была полка с виниловыми пластинками. Время от времени он приносил домой часть залежавшегося товара. Чаще всего невостребованными оставались записи классической музыки и произведений современных европейских композиторов — Шёнберга, Хиндемита, Бартока, Шостаковича. Маленькому Филу особенно полюбилось фортепианное Трио си-бемоль мажор Шуберта. Он пробовал сам импровизировать на пианино. Как это часто бывает у начинающих, его первые попытки сочинения музыки рождались из простого перебирания клавиш и найденных на ощупь сентиментальных «романтических» гармоний. Звучали они несколько однообразно и коряво, потому что мальчик наигрывал то, что было «под руками», не ведая о правильном расположении и сочетании аккордов.

При вступлении на стезю современного композитора ему пришлось спрятать свои детские опыты на самое дно творческого «сундука» (лет через сорок он извлечет их оттуда и сделает своим фирменным брендом). Пока же невинному в эстетическом плане мальчику Филу искренне нравилось то, что у него получалось, и его маме тоже. Ида Гласс (Гулин) была превосходной матерью, она всегда поддерживала сына и верила в его звезду. Та часть небосклона, где эта звезда могла просиять, открылась Филу, когда он помогал отцу в лавке. Впоследствии, вспоминая то, чему его научил отец, Гласс будет говорить:

«Благодаря ему, я понял кое-что очень, очень интересное, что видел много, много раз: клиент даст ему пять долларов и получает пластинку. Я видел этот обмен: музыка — деньги, музыка — деньги, это происходило все время. В том, чтобы получать за музыку деньги, не было ничего плохого — подобная мысль никому и в голову не приходила. Но вот в дальнейшем … я обнаружил, что некоторых людей в концертном мире оскорбляет сама идея, что их работа имеет что-то общее с бизнесом. Я считаю, что мой отец был очень хорошим парнем, и он был в бизнесе, он был в музыкальном бизнесе, и я всегда думал, что музыкальный бизнес — это действительно интересный бизнес. У меня никогда не было с этим проблем».

Поначалу, однако, проблемы были. Маленький Фил поучился играть на скрипке, потом перешел на флейту, но к 15-ти годам он понял, что карьера флейтиста — это типичное «не то», и поступил в Чикагский университет, где занимался то математикой, то философией. В это время он познакомился с творчеством Веберна и попытался освоить двенадцатитоновый метод композиции. Оказалось, что это совсем несложно (не зря Шёнберг декларировал свою систему как идеальный способ научить «любую кухарку» писать музыку). Среди додекафонных опытов Фила была одна вполне законченная вещь — струнное трио. Вооружившись этим аргументом, по окончании первой ступени университета он отправился поступать в знаменитую Julliard School. И был принят.

Его педагогами по композиции были Уильям Бергсма и Винсент Персикетти: один — умеренный консерватор, второй — умеренный модернист. Судя по их собственной музыке, оба в полной мере разделяли типичные для того времени предрассудки, свойственные «академическим» композиторам. Чему они могли научить студента, неважно игравшего на фортепиано и не умевшего читать партитуры? Да почти ничему.

Главный смысл обучения композитора в традиционном понимании этого слова всегда заключался в упорной тренировке музыкального слуха (предполагается, что он есть) и доведении его до той степени изощренной рафинированности, когда музыкальные образы начинают складываться в голове в завершенные картины, а мозг отдает пишущей руке абсолютно четкие команды. Чтобы достичь подобного результата, просто слушать чужую музыку, даже держа перед глазами ноты, мало: нужно самому прочувствовать ее под пальцами, а для этого необходимо свободно владеть инструментом и легко читать с листа. Нужно многократно опробовать получаемые сведения и навыки в собственных сочинениях, написанных в той парадигме, где эти сведения и навыки актуальны. Только тогда усвоенные «школьные» правила из досадной «помехи», препятствующей самовыражению новичка, превратятся в друзей и помощников мастера. Но на это требуются годы, я бы сказал — не менее десяти, но обычно больше. Ускорить этот процесс невозможно, так же как невозможно за 3−4 года стать профессиональным живописцем. За это время можно лишь «насобачиться» в использовании набора приемов, позволяющих создавать нечто, не выходящее за рамки того или иного «современного» стиля.

Несколько учебных работ студента Гласса были удостоены престижных премий. Но позже, став Филипом Глассом, все (все!) свои вещи этого периода он спрячет от глаз досужей публики и настырных журналистов. На интернет-страницах, посвященных композитору, «ранний» Гласс начинается с первых минималистских композиций, созданных в 1967 году. Тем не менее, один образчик его творчества начала 60-х годов в интернете обнаружить можно.

Фрагмент медленной части из Секстета для медных духовых инструментов Ф. Гласса. 1962 г.

Как мы можем услышать, печатью яркой творческой индивидуальности это сочинение выпускника престижного музыкального учебного заведения не отмечено. Явными новаторскими устремлениями — тоже. Немного Айвза, немного Копленда, немного Барбера, ну и чуток Стравинского, конечно. Многие в те же самые годы действовали куда радикальнее. Например, Стивен Райх, соученик Гласса по Джульярдской школе и один из тех, с кем связывают открытие метода минимализма или «музыки повторяющихся структур», уже тогда вовсю экспериментировал с магнитофонной лентой, клея «петли» и закольцовывая таким образом небольшие звучащие фрагменты. В принципе, и это было уже не ново, но случайный сбой в работе одного из включенных одновременно магнитофонов натолкнул Райха на идею «полифонического» сдвига внутри однородной музыкальной материи. Просто так, без магнитофона, додуматься до такой «оригинальной» мысли было, видимо, уже тяжело…

Фрагмент сочинения Стивена Райха "It's gonna rain".

Безусловно, Гласс был в курсе экспериментов своих сверстников (он вообще интересовался всем новым), но до поры до времени не принимал их всерьез. Ему хватало своих проблем. Он чувствовал, что с его собственной музыкой что-то не так, она не позволяет ему выделиться на общем фоне, не говоря уже о достижении Мечты. Действительно, можно ли добиться богатства и славы, подражая тем, кто не был ни богат, ни особенно знаменит? Да, конечно, если ты гениален, ты, возможно, станешь Моцартом, но… М-да…

Фил решает, что во всем виноваты недостатки образования. Делу не помогает и посещение летнего семинара Дариуса Мийо. Но в чем в чем, а в упорстве молодому Глассу не откажешь. Он получает стипендию Фулбрайта и осенью 1964 года прибывает в Париж, к знаменитой Наде Буланже.

«Массовый» же концертно-филармонический слушатель тем временем рассуждал так:

«Ах, вы, господа современные композиторы, все продолжаете колотить по клавишам, скрести по струнам и заставлять музыкантов издавать непотребные звуки на духовых инструментах? В ваших операх артисты по-прежнему не поют, а бормочут и завывают? Вот скучища-то, сорок лет одно и то же! Ну и ладно, развлекайтесь тут сами как хотите, а буду слушать Шопена и Верди».

И пока европейские композиторы выстраивались в очереди на получение грантов от фондов поддержки «прогрессивного искусства» и продолжали возделывать пустыню атональной музыки, их более молодые американские коллеги напряженно искали выход из тупика. Эти поиски обозначали готовность нового поколения композиторов к очередной глобальной капитуляции: модернисты 20-х годов капитулировали перед проблемой «кризиса романтической гармонии», что привело к отказу от тональности, а ученики их учеников были готовы расстаться с самой парадигмой европейской музыки.

В сущности, нежелание оптимистичных американцев тратить жизнь на участие в спектакле под названием «Закат Европы» можно понять. К черту ваш «закат», у нас тут гамбургеры поедаются миллионами и автомобили продаются сотнями тысяч в год! Вы говорите — у вас там пятисотлетняя традиция загибается? Наши соболезнования. «А у нас в квартире газ» и процветает эстетика индустриального дизайна! Вы цените все уникальное и неповторимое? Для нас же по определению хорошо то, что пользуется массовым спросом, что можно производить в больших количествах — от упаковок макаронных изделий до клонов корпоративных отелей.

Его Величество Стандарту не нужны революционные взрывы, ему нужны общество, члены которого готовы отказаться от крупных жизненных и творческих свершений в обмен на комфортабельную повседневность.

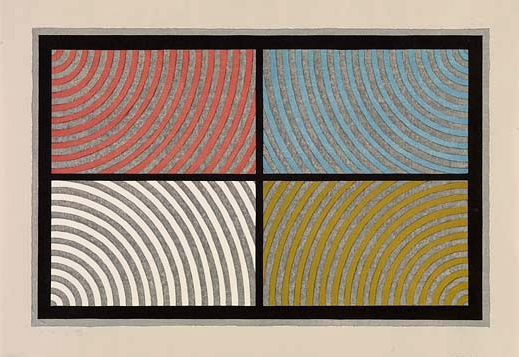

В изобразительном искусстве такие установки находили свое опосредованное выражение в принципе бесконечного умножения компонентов, представляющих собой обычные геометрические фигуры либо их простейшие сочетания. Не «Черный квадрат», который сам по себе декларация и в силу этого носитель конфликта, а десятки небольших черных квадратиков на белом фоне, или белых ромбов на черном фоне, или ломаных линий. Какой из этих повторяющихся элементов является оригиналом? Никакой, оригинала просто нет.

Работа Фрэнка Стеллы:

...или работа Дональда Джадда.

Коль скоро человек-зритель готов находить удовольствие в созерцании «самовоспроизводящихся» копий простейших символов, человеку-слушателю нужно было предложить нечто адекватное этому. И «нечто» было найдено.

У первых минималистов имелась своя «теоретическая база» в виде экспериментов, а главное, эпатажных деклараций Кейджа и особенно Эрика Сати, ещё за полвека до описываемых событий носившегося с идеей «мебелировочной» музыки. Для тех, кто не в курсе: «мебелировочной» Сати называл необременительную для ушей и мозга фоновую музыку, представляющую собой цепь бесконечно повторяющихся закольцованных фрагментов (слово «паттерн» тогда еще в моду не вошло).

Из письма Эрика Сати Жану Кокто, 1921 год:

«Меблировочная Музыка» заимствует промышленные способы организации звука для создания всеобъемлющей Музыкальной Коммерции.

Или вот еще:

«Меблировочная Музыка» создана из простого колебания воздуха; она не имеет никакой иной цели; она выполняет ту же роль, что свет, тепло — в общем, комфорт в его различных проявлениях.

Короче говоря, это то самое, что впоследствии получило наименование фоновой или — иронически — «обойной» музыки. Почему же Сати не удалось, как сказали бы сегодня, монетизировать свою идею? Может быть, потому что он не сумел облечь ее в правильную «упаковку»? Шутки шутками, но специалисты утверждают, что в ХХ веке упаковка сделалась одним из самых популярных с точки зрения дизайнеров объектов. Грамотно сделанная упаковка должна, с одной стороны, рекламировать товар, а с другой стороны, заслонять его от глаз, намекая на некий секрет, спрятанный внутри. Новоизобретенные материалы, такие как целлофан, придавали упаковке дополнительную ценность, превращая ее в самостоятельную, эстетически значимую единицу, символ чего-то красивого и желанного. Если раньше облик прекрасной женщины, то теперь...

Демонстрировать свое увлечение восточной философией было «круто» еще со времен Кейджа. Это придавало (не побоюсь страшного слова) формалистическим экспериментам авангардистов видимость духовного поиска. Янг и Райли интересовались музыкой традиционных восточных культур. Они слушали раги в исполнении индийских музыкантов, осваивали игру на ситаре и тампуре, медитировали, и носили экзотическую одежду. У нового прогрессивного искусства появились первые инвесторы: это были… наркодилеры. Янг устраивал у себя на модном чердаке вечеринки с психоделической музыкой, а заодно и наркотиками приторговывал («улеты в астрал» даром не даются).

Ла Монте Янг и Терри Райли

Для манхэттенских снобов разгадывание буддистских космических «смыслов» было чем-то вроде игры в шарады. Поневоле вспоминается бестселлер Ильфа и Петрова:

«Мой первый слог сидит в чалме,

Он на востоке быть обязан…

В чалме сидит и третий слог…»

Где здесь заканчивается искреннее увлечение и начинаются маркетинговые ходы? Разделить это трудно, особенно в наше время, когда из искусства исчезло само понятие содержания в его традиционном смысле. Очевидно одно: в случае авангардного искусства главная привлекательность подобной «упаковки» в том, что, за редкими исключениями, публика, равно как и критика, ни в буддизме, ни тем более в индийской музыке не разбирается. Но все делают серьезное лицо и уважительно поднимают брови. Если ты вручишь человеку надутую обертку от конфеты без содержимого, то он обидится. Но если на фантике будет изображено нечто «трансцендентальное», например, надпись на санскрите, то пустота окажется уже не пустотой, а как минимум символом самой Вселенной, и тут позитивная реакция интеллектуалов практически гарантирована.

«Для дураков» (на санскрите).

На вызревающую идею минимализма работали и другие факторы, помимо знакомства с ориентальной музыкой: в том числе джаз с его долгими импровизациями и рок, приучивший слух к восприятию принципа многократной повторяемости закольцованных гармонических последовательностей. В 60-х годах все это уже было, как говорится, на слуху. Казалось бы — бери и работай, как работали с интонациями и ритмами своей эпохи все композиторы-классики, как это делал еще недавно Гершвин (и никакой Шенберг ему был не указ). Но в том-то и проблема, что воспитание, полученное усилиями двух поколений авангарда, растекшегося по музыкальным кафедрам университетов, закрывало для следующего поколения композиторов саму возможность подобного подхода. Зато перед людьми, чьи способности лежали в иной, не музыкальной сфере, открывались неплохие перспективы. Кейдж откровенничал в своей гаерской манере: «У меня нет, что называется, музыкального слуха, и никогда не было. Я не слышу, какой высоты звук. Весь аспект музыки, связанный с высотой звука, от меня ускользает. Высокий звук или низкий — это имеет для меня не столь уж большое значение».

Поскольку мелодия в «серьезной» музыке ХХ столетия была табуирована, роль гармонии с упразднением тональности была сведена практически к нулю, а вместе с гармонией исчезла и привычная логика построения формы, то внимание композиторов естественным образом переключилось на ритм и тембр: в этих областях еще можно было куда-то двигаться. И тут атрибуты модной в то время восточной музыки с ее экзотическими инструментами, ритмикой, расцветающей на остинатной основе, и медленно текущим потоком повторяющихся элементов (все вместе вызывало ассоциации с геометрическими узорами арабесок), пришлись очень кстати.

Но человек запада все равно остается самим собой, даже если он заплетет бороду в косичку, объявит себя вегетарианцем и обучится игре на ситаре и табле. Американские негры, взяв в руки саксофон — изобретение бельгийца Адольфа Сакса, тоже заиграли на нем отнюдь не Госсека и даже не Берлиоза. Правда, то, что у них в итоге получилось, африканской музыкой не назовешь: ведь они уже были афроамериканцами. Джаз стал новым, обогащенным примесями иных традиций, разделом западной музыки. То же самое произошло и с «восточными» экспериментами первых минималистов. Европейская музыкальная традиция, полумертвая, преданная уже третьим поколением «академических» композиторов, нашла в себе силы усыновить очередное заморское дитя и вырастить из него то, что впоследствии обернулось прекрасными страницами музыки Адамса, Пярта и многих других.

Филип Гласс впервые соприкоснулся с индийской музыкальной культурой, когда он находился в Париже. Произошло это так. Американскому кинорежиссеру Конраду Руксу понадобилась музыка к его автобиографическому фильму «Чаппакуа» (основная тема фильма — галлюцинации алкоголика и наркомана, приезжающего в Париж, чтобы полечиться сном). Для озвучивания кошмарных «глюков» главного героя, и вообще для создания атмосферы сюра был приглашен Рави Шанкар, известный ситарист, композитор и популяризатор индийской музыки в Европе — тот самый, который чуть позже стал учителем Джорджа Харрисона.

Рави Шанкар и Джордж Харрисон

Шанкар не пользовался нотной записью, и киностудии потребовался расшифровщик — эта работа была поручена Филипу Глассу, успевшему к тому времени обзавестись полезными знакомствами в художественно-театрально-киношных кругах. Но Гласс не был фольклористом, и поначалу дело не заладилось, так что Шанкару пришлось просвещать американского коллегу на предмет ритмов в индийской музыке. Все это, вкупе с общением со специалистом по йоге, еще одним участником кинопроекта, произвело на Фила огромное впечатление. Захваченный новым увлечением, он отправляется в путешествие по Северной Африке, в Индию и на Тибет, дабы приобщиться к дзен-буддизму и секретам индийской музыки.Считается, что в творчестве Гласса последующего периода можно обнаружить влияние этой музыки. Вопрос: в чем же конкретно оно проявляется? На мой непросветленный слух — практически ни в чем. Чтобы со мной согласиться, достаточно послушать для сравнения несколько индийских раг. Филип Гласс утверждает, что в его собственной музыке «усилена роль ритма». Якобы именно это воспринято им от индийской традиции, которая отличается большим ритмическим разнообразием по сравнению с европейской. Хм… У меня такое впечатление, что проблемами ритма Надя Буланже занималась со своими учениками на третьем году обучения, Гласс же, как мы помним, ограничился двумя годами.

Любому специалисту очевидно, что в отношении ритмического богатства и разнообразия профессиональная европейская музыка даст фору любой фольклорной традиции. Но вот если убрать из музыки мелодию… Правильно, тогда останется одна «усиленная роль» ритма. И только.

Филип Гласс, фрагмент пьесы «1+1». 1968.

Очень похоже на озвученную схему из учебного пособия по игре на ударных инструментах.

А вот… Эх, радио бы выключить, оно только мешает.

А этот ирландец вообще виртуоз:

Дело, конечно, не в ритмическом разнообразии именно индийской музыки, а в периодических нарушениях привычной для европейского уха симметрии в организации музыкального потока. Именно это Гласс сделал фирменным приемом, начав создавать свои минималистские композиции. Я, правда, не уверен, что он не «подслушал» его еще у Стива Райха. У того в более ранних сочинениях тоже встречаются эти запрограммированные (а не произвольные, как в живой народной музыке) резкие сбои в метрической сетке, создающие у слушателя ощущение, сходное с сердечной аритмией. Эффективное средство для борьбы со сном, что и говорить. Только уж больно некомфортное и, уж конечно, имеющее отношение не к эстетике, а к физиологии.

Вообще, если уж говорить о влиянии индийских впечатлений на творчество Гласса, то я бы предположил, что главный смысл тут не в сходстве формальных элементов — ритма, тембров и тому подобного, а в идее использования музыки для погружения человека в нужное состояние. Собственно, и это уже было не ново, причем не только для психиатров. Голливуд вовсю пользовался отработанными музыкальными (а то и просто звуковыми) приемами, чтобы настраивать зрителя на соответствующий лад и усиливать эффект от визуального ряда. Да и в академической музыке можно найти примеры целенаправленного использования средств, позволяющие управлять сознанием (или подсознанием?) слушателя. Главный и самый «убойный» из этих приемов, разумеется, остинато: «Болеро» Равеля и «тема нашествия» из 7-й симфонии Шостаковича — классические примеры. Но, если я не ошибаюсь, Гласс первый композитор, который сделал подобные средства основой всего своего творчества.

Вскоре после прибытия в Нью-Йорк Филип Гласс вместе со Стивом Райхом организует ансамбль для исполнения своих новых сочинений. Через некоторое время тандем с Райхом распадается, и Гласс получает ансамбль в полную собственность. На первом концерте группы в зале 6 человек, один из них — мама Филипа. У публики ранняя минималистская музыка Гласса большого энтузиазма не вызывает: она все еще атональна и вдобавок маниакально однообразна, что только подчеркивается электронными тембрами синтезаторов. Слушатели то и дело закидывают исполнителей и автора помидорами, яйцами и другими продуктами, которые предусмотрительно берут с собой, идя на концерт современной музыки. Ничего страшного, даже наоборот — неплохое материальное подспорье для композитора, вынужденного в свободное от творческих экспериментов время зарабатывать на жизнь то водопроводчиком, то таксистом.

Philip Glass — Music With Chanching Parts

Но Фил, по обыкновению, не унывает. Он выступает со своим ансамблем в художественных галереях и студиях Сохо и в клубах, где обычно играли рок-музыканты. Используя тактику последних, Гласс записывает и выпускает свой первый альбом «Music with Changing Parts», и в 1974 году с ним подписывает контракт звукозаписывающая фирма Virgin, та же самая, которая работала с Майком Олдфилдом.

Надо отдать ему должное, Гласс контактен и по-человечески обаятелен — он умеет нравиться. И, в отличие от многих своих коллег-авангардистов, он не считает публику в зале пустой формальностью, анахронизмом, по какой-то причине не до конца еще изжитым в процессе эволюции концертной деятельности. Лично у меня это качество Гласса вызывает симпатию. К тому же, слушатели, а вслед за ними и критика — это мостик между Филом и его Великой Мечтой (вспомним об уроках, полученных в магазинчике Гласса-отца: «музыка — это бизнес»).

Первый прорыв в нужном направлении состоялся благодаря совместной работе Гласса с театральным режиссером Робертом Уилсоном, одним из крупнейших представителей американского авангарда. Результатом сотрудничества явился спектакль-инсталляция «Эйнштейн на пляже».

Это был действительно счастливый случай, когда идеи авангардного режиссера совпали с аналогичными установками композитора. Фирменная «мулька» Уилсона — многократная повторяемость одних и тех же элементов действа на сцене в сочетании с необычайно долгой временной протяженностью представлений. Спектакль получился стильным, и все бы хорошо, если бы не одно «но»: это не опера. Мягко говоря, в этом произведении отсутствуют все составляющие, которые позволили бы отнести его к оперному жанру. Певцов-солистов в привычном понимании здесь нет вообще — только небольшой хор, который вновь и вновь пропевает названия нот и цифр. Более-менее связные фразы, когда они появляются, не поются, а проговариваются. Вместо оркестра играет «Ансамбль Филипа Гласса», причем вначале была сделана студийная запись всей музыки, а уже потом она была адаптирована для исполнения в театре.

Филип Гласс, «Эйнштейн на пляже», фрагмент "Train"

Спрашивается, почему это действо упорно называют оперой? Ответ угадывается без труда: нипочему. Сам Филип Гласс рассказывает об этом казусе так:

«Оперным композитором я стал случайно. Когда Боб и я вместе работали над „Энштейном на пляже“, он был оперой только технически, потому что единственным местом, где его можно было поставить, был оперный театр — нам требовалась оркестровая яма и большое свободное пространство сцены».

Это уж потом, когда благодаря этому спектаклю Гласса наконец заметила критика, его осенило: эврика! Опера — наше всё.

В 1979 году Гласс получает грант от Рокфеллеровского фонда и одновременно — по-настоящему крупный заказ. Для Роттердамского Муниципального театра он пишет новое сочинение под названием «Сатьяграха». Внимание: это был его первый опыт создания партитуры для симфонического оркестра (раннюю попытку, относящуюся к началу 60-х годов в расчет принимать не будем). Чтобы читателю было понятно, поясню: прежде чем взяться за оперную партитуру, композитору желательно создать не менее десятка оркестровых сочинений, прослушать их в живом исполнении, а затем исправить в каждом кучу ошибок. Неизвестно, чем бы закончилось дело, даже с учетом реалий ХХ века, но тут Глассу повезло. Он знакомится с профессионалом, дирижером Деннисом Расселом Девисом, и тот становится его незаменимым помощником. И, между прочим, первым исполнителем всех последующих крупных сочинений Гласса. Не случайно в документальном фильме о Филипе Глассе Девис постоянно маячит на экране.

Деннис Рассел Дэвис

Несмотря на то, что проект оказался весьма успешным и произведение идет во многих оперных театрах мира, назвать его «оперой» у меня опять-таки не поворачивается язык. Ораторией — еще куда ни шло. Более того, по своей структуре это «альбом», созданный по образцу альбомов рок-исполнителей и состоящий из восьми абсолютно самостоятельных композиций. Самостоятельных до такой степени, что позже, когда Гласс стал получать заказы от киностудий, одна из тем «Сатьяграхи», в немного иной аранжировке, перекочевала в фильм «The Hours».

Филип Гласс — «Сатьяграха», действие II, фрагмент (моральные терзания Махатмы Ганди)

А это фрагмент из фильма «Часы» (The Hours):

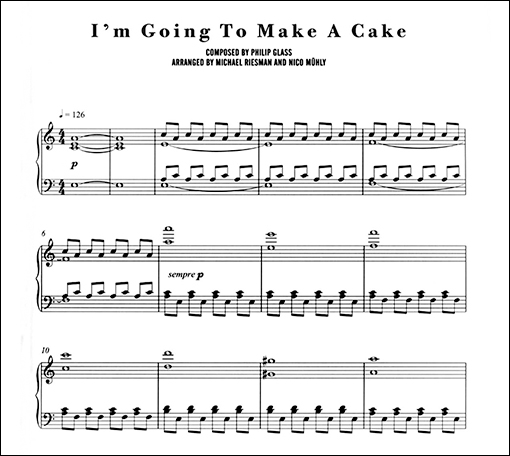

А вот ноты той же самой музыкальной темы, но проигрываемой в другом эпизоде.

Сейчас я вам это исполню на фортепиано. Обратите внимание — какие неловкие сочетания аккордов! Так подбирают музыку любители, нащупывая то, что лежит поближе, «под пальцами».

Впрочем, подобные «самозаимствования» случаются у него сплошь и рядом. Правда, чаще, наоборот: например, первая и вторая части студийного альбома «Another Look at Harmony» были перенесены в «Эйнштейн на пляже». В этом нет ничего особенного: как известно, Вагнер вырастил своего «Тристана» из двух романсов на стихи Матильды Везендонк. Правда, замечу, что Вагнер использовал в «Тристане» свою собственную музыку. А у Гласса встречаются случаи, когда музыка, существующая первоначально в виде чужих альбомов, перекочевывает затем в его симфонии. Нет-нет, никакого плагиата, все было сделано при полном взаимном согласии: альбом известного киноактера и рок-исполнителя Дэвида Боуи «Low» был преобразован Глассом в симфонию №1...

Дэвид Боуи

...а его же альбом «Heroes» стал симфонией №4.

Но вернусь к «Сатьяграхе». Легко заметить, что по музыкальному языку она намного проще, чем «Эйнштейн на пляже». Поскольку новое произведение заранее предназначалось для исполнения оперной труппой, Глассу пришлось отказаться от большинства привычных технических приемов. Ведь оркестр — это вам не синтезаторы, а большой хор — не ансамбль певцов. При такой плотности звучания неизбежно должны возникать акустические помехи, которые сведут на нет эффект «учащенного сердцебиения», создаваемый при помощи быстрой пульсации закольцованных паттернов. Не говоря уже о метрических перебивках: это просто невозможно. Да и обычные исполнительские сбои весьма вероятны: люди ведь не механизмы. Вероятно, Девис это вовремя объяснил Глассу, так что темп музыки в «Сатьяграхе» по сравнению с «Эйнштейном» радикально замедляется (артисты передвигаются по сцене, словно пациенты в трансе на сеансе у гипнотизера). А от большинства экстравагантностей прежней поры остаются лишь два рудимента: «криминально» сложная партия сопрано и ужасающая нагрузка на психику, которую испытывают бедные оперные певцы, вынужденные заниматься распеванием повторяющихся простых интервалов и гамм, да еще и с текстом на санскрите. В финале «оперы» главный персонаж, Махатма Ганди, исполняет одну и ту же гамму в общей сложности аж 42 раза. В ля-миноре.

Если музыка «Эйнштейна» предполагает активное слушание, то музыка «Сатьяграхи» рассчитана на погружение зрителя в полусонное состояние, когда он «потребляет» не столько саму музыку, сколько символы спектакля, которые транслируются под эту музыку. С символами там все в порядке: Лев Толстой сидит и пишет, затем принимает позу памятника самому себе, Мартин Лютер Кинг воздевает руки в ораторском экстазе, хор бормочет что-то на санскрите — в общем, все, что нужно для того, чтобы завоевать симпатии «партии интеллектуалов», наличествует. Но самое интересное для меня здесь происходит все-таки в музыке. Вернее, с музыкой.

Не в бровь, а в Гла©с

Дело в том, что, начиная с «Сатьяграхи», Гласс наконец-то выруливает на тот путь, который приводит его к успеху. Ведь в чем состояла основная проблема? В том, что снобистские установки ХХ века требовали от композитора одного — постоянно подкармливать желание эстетов ощущать себя интеллектуальной элитой, а публика в своей массе желала другого -получать от музыки не только «чувство глубокого интеллектуального удовлетворения», но и просто удовольствие. Напряжение между этими двумя полюсами создавало «ветер», под который Гласс сумел подставить свой парус. Его гениальность состоит в том, что он вовремя понял: не стоит бороться с «предрассудками» публики, нужно, наоборот, отыскать такие «кнопки удовольствия», нажатие на которые сделает человека беззащитным перед самыми простыми, даже грубыми, но верными средствами.

Все эти средства известны композиторам с незапамятных времен. Это своего рода метки, которые опознает наш слух и на которые откликается душа. Но в музыке высокого класса эти «мемы» крайне редко встречаются в своем первозданном, «не очищенном» виде. Композиторы, как правило, стараются не злоупотреблять ими, окружают массой других музыкальных элементов и делают частью сложного построения, которое называется расплывчатым термином «музыкальный образ». Но представьте себе, что вы начинаете слушать музыку — и сразу, с первых же тактов, на вас неожиданно, без подготовки обрушивается целый комплекс таких «мемов», да еще и в сопровождения остинатного ритма, который сам по себе является сильнодействующим приемом! И начинает прокручиваться — раз, другой, третий, восьмой, шестнадцатый… Все, ваш мозг нокаутирован, вы расслабляетесь и полностью отдаетесь процессу выделения гормона дофамина. Если, конечно, у вас в организме нет крепких защитных механизмов. А в дальнейшем еще и стойкий эффект привыкания развивается: едва уловив знакомые аккорды, мозг отдает сам себе команду: «Отключись»!

Музыка — это всегда немного шаманство. Но шаманство, заключенное в определенные, трудноопределимые рамки, состоящие из множества правил и запретов, облагороженное требованиями хорошего вкуса. За их пределами искусство перестает быть искусством, и мне кажется, что Филип Гласс по меньшей мере балансирует на этой опасной грани.

По странному совпадению, в последнее время мне приходится часто задумываться над вопросом, который я слышу то от одного, то от другого любителя: «Ну объясните, пожалуйста, почему музыка Гласса так на меня действует? Я готов слушать ее часами!»

Что ж, давайте разберемся в том, как это работает.

Помните, в самом начале своего повествования я писал о «сундуке», в который Гласс, решив стать современным композитором, спрятал свои детские опыты? Как все первые пробы начинающих, они не отличались профессионализмом и неизбежно должны были содержать в себе банальности, на которые благосклонно отзывается невзыскательный вкус — «красивые» аккорды и другие простые, но «физиологически» действенные средства. И вот теперь он их все из сундука своей памяти достал.

Я называю эти средства, лежащие, главным образом, в области гармонических сочетаний, «фу-приемами». Экспериментаторы прошлого столетия изгнали из профессиональной музыки гармонию, она оказалась запертой в «резервации» попсы, там же осели и банальности. Гласс сделал то, на что не осмелился бы ни один «серьезный» композитор 20-го века: он выпустил этих маленьких «безобразников» на волю. Не то чтобы наш слух позабыл о них, нет. Но столкнувшись неожиданно для себя с этими «табуированными» средствами не в условиях популярного шлягера, а там, где этого совсем не ждешь, да еще и при атаке бесконечных повторений, мы оказываемся беззащитными перед ними, и наши вкусовые барьеры рушатся. Вот перечень этих «фу-приемов», которыми в своей музыке постоянно манипулирует Филип Гласс. Здесь мне, к сожалению, не обойтись без профессиональных терминов, но я постараюсь снабдить их примерами:

1. Нонаккорды и доминантсептаккорды, особенно в виде первого обращения, т. е. с вводным тоном внизу. Второй (после тонического трезвучия) аккорд, на который неизбежно натыкается каждый любитель, пытающийся подобрать любимую песню.

2. Сочетание аккордов I и VI ступеней. Сильнодействующий экстракт сентиментальности в музыке.

3. «Неаполитанская» гармония. Незаменимое средство для нагнетания «драматизма» без особых затрат.

4. «Испанский» тетрахорд, печально известный по пошловатым романсам на соответствующую тему. Судя по обилию использования этого приема в «Сатьяграхе», Ганди был всерьез обеспокоен судьбами Испании.

5. Терцовые чередования аккордов — со времен Листа считаются одним из самых жутких клише романтической музыки.

6. Фигурации по звукам аккордов (без опевания и мелодизации) — этот прием опять-таки свойствен самому примитивному любительскому типу музицирования.

7. Мелодическое движение точно по гамме. Всегда квалифицировалось как отсутствие у композитора мысли.

И еще парочка «фу-фу»: это уже просто ошибки, за которые Надя Буланже выгоняла своих великовозрастных учеников из класса.

Параллельные квинты, особенно заметные при их появлении между мелодией и басом. Почему нельзя?Потому что это звучит отвратительно.

Движение мелодии по гармонической гамме. Ужас-ужас-ужас!

«Фу-приемы» и корявости плавно перетекают из альбомов композиций в оперы и симфонии. И вот парадокс: в условиях строжайшей безмелодической диеты они начинают выполнять функцию «фирменных знаков» индивидуального авторского стиля. Правда, с возрастом, уже утвердившись в роли маститого симфониста, Гласс, по-видимому, начинает чувствовать, что для полноценной симфонии одних гармонических переливов все-таки маловато — желательно также наличие некоторых мелодических элементов. «Открытие» мелодии происходит у него в Девятой симфонии. Что ж, цифра «9», стоящая рядом со словом «симфония», давно и прочно ассоциируется у нас с вершиной, итогом творческой деятельности мастера.

Честь заказать маэстро это произведение поделили между собой три крупные организации: Брукнер-оркестр Линца, Карнеги Холл, и Филармоническое общество Лос-Анджелеса (гордись своим сыном, папа!)

Послушаем, что у него получилось.

Фрагмент из первой части симфонии:

Фрагмент из третьей части симфонии:

Даже не знаю, что на это сказать. Может, и правда лучше совсем без мелодии, чем с такой? Пусть уже критики констатируют с восторгом рождение нового симфонического жанра — симфонии-«минусовки».

Еще один фрагмент из третьей части симфонии:

Ну и последнее: о моем собственном отношении к творчеству Филипа Гласса. Оно неоднозначно. С одной стороны, я не могу не приветствовать явление в современной музыке, которое перекидывает мостик от схоластики к слуху. Иногда метод Гласса дает очень неплохие результаты, которые вполне поддаются оценке по нормальной эстетической шкале: например, я не без удовольствия прослушал его Скрипичный и Виолончельный концерты. Скажу больше: даже операция «опопсения», которую Гласс произвел над минимализмом, мне кажется более предпочтительной, чем бесконечное нагромождение диссонансов и надувательство с «пьесами» для скрипки и восьми велосипедных колес. С другой стороны, то, что он делает, может надолго снизить критерии вкуса, позволяющие людям отличать хорошую музыку от подделки. В принципе, результаты этого мы уже видим в критических статьях, авторы которых, считающие себя экспертами и, несомненно, претендующие на интеллектуальность и хороший вкус, дружно восхищаются «могучим симфонизмом», «глубоким полифонизмом» и «по-вагнеровски эпическим оперным стилем» Гласса. Но, как я уже говорил, вопросы в связи с этим у меня возникают именно к «интеллектуалам», а не к Филипу Глассу. Его я могу только поздравить с успехом.