Многослойная «пустота» “Болеро”

31.05.2017

В мае 2016 года, после истечения срока действия авторского права, статус общественного достояния наконец получил один из главных хитов классической музыки – «Болеро» Равеля. По данным SACEM, Французского общества авторов, композиторов и музыкальных издателей, до того, как это произошло, «Болеро» исполнялось в мире каждые 10 минут, и таким образом, его звучание не прекращалось ни на секунду, представляя собой непрерывный музыкальный фон жизни человечества. Поистине грандиозное глобальное остинато! «Болеро» исполняется как пьеса для симфонического оркестра, ставится в виде балета, звучит в концертах и по радио, его фрагменты используются в кино и телерекламе. Только за период с 1960 по 2016 год «Болеро» заработало для наследников Мориса Равеля (родственников парикмахера, который был мужем сиделки, осуществлявшей уход за братом композитора) около 50 миллионов евро в виде авторских отчислений. Нет никаких сомнений в том, что освобожденное от этого обременения «Болеро» теперь еще больше упрочит свои позиции.

Написав эссе «Любовник музыки», посвященное личности и творчеству Равеля, я пообещал посвятить «Болеро» отдельную статью. С тех пор мною было получено немало посланий с вопросом – ну и где же ваш рассказ о «Болеро?». Что ж, обещания нужно выполнять, даже те, которые были даны по легкомыслию.

Почему по легкомыслию? Потому что тема очень трудная. Сложнее всего писать о простом, точнее, о таком явлении в композиторском искусстве, которое воспринимается как нечто простое, даже примитивное, и в то же время воздействует с невероятной силой. Оригинальность замысла не измеряется здесь обычными инструментами анализа, невозможно и уцепиться за спасательный круг в виде литературной первоосновы музыкального произведения или хотя бы серьезности воплощаемой темы. По мере того как пытаешься осмыслить феномен этого сочинения, которое сам Равель, раздраженный несколько двусмысленной славой «Болеро», однажды назвал «пустой музыкой», в нем открывается все больше образно-смысловых слоев.

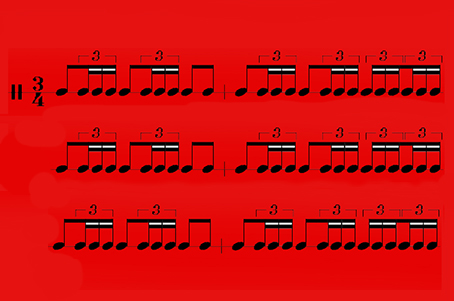

С формальной сточки зрения «Болеро» это цепь вариаций, где разнообразие ограничено двойным ostinato – запрограммированным многократным повторением мелодии на фоне столь же неизменного ритма сопровождения. От колена к колену изменениям подвергаются только оркестровые тембры и динамика, причем вторая изменяется линейно, постепенно нарастая. Перед слушателем проходит серия из пяти звуковых блоков, состоящих из двух сцепленных друг с другом тем: «белой», диатонической и «темной», ладово окрашенной в знойные «арабские» тона. Внутри первых четырех блоков темы еще и удвоены, в буквенном выражении это выглядит как АaBb. В пятом блоке происходит слом (АВ), приводящий к эффектной гармонической модуляции, что в сочетании с могучим оркестровым тутти, прорезаемом ослепительно сияющим звучанием труб, воспринимается как естественная кульминация. После чего сразу же наступает кода.

И только-то? Но почему же это действует так завораживающе?

Во всей классической музыке трудно найти другое произведение, породившее такой поток спекулятивных измышлений, как «Болеро» (сравнить можно, разве что, с Шестой симфонией Чайковского). В «Болеро» видят то апофеоз пылкой страстности испанского фламенко, то интеллектуальный кунштюк, основанный на холодном, почти математическом расчете, то сублимацию сексуальных комплексов автора, а то и вовсе изображение полового акта, уже без всяких комплексов…

«Молодые люди знают, что рок воспроизводит ритм полового сношения. Вот почему «Болеро» Равеля является единственным произведением классической музыки, которое они все знают и любят», – этим откровением в 1987 поделился с миром американский философ Алан Блум. Что тут скажешь... С таким же успехом можно услышать в красивейшей музыке Равеля марш надвигающихся сил реакции или, наоборот, свободолюбиво-революционных. И ведь слышат! И описывают в стихах:

Увы, замолк истерзанный Мадрид,

Весь в отголосках пролетевшей бури,

Весь в отголосках пролетевшей бури,

И нету с ним Долорес Ибаррури!

Но жив народ, и песнь его жива.

Танцуй, Равель, свой исполинский танец,

Танцуй, Равель! Не унывай, испанец!

Думаете, это Козьма Прутков? Нет. К сожалению, Николай Заболоцкий.

Свой вклад в «болероведение» вносят и психиатры, которые пытаются диагностировать задним числом болезнь, мучившую композитора в последние годы жизни. С уверенностью можно сказать об этом только одно: его проблемы были вызваны органическим поражением мозга. Но чтобы поставить точный диагноз, нужно доказать, что у больного наличествовали определенные симптомы. Например, навязчивая повторяемость действий, характерная для некоторых заболеваний, быстро приводящих к слабоумию, в частности, болезни Альцгеймера (напомню – Равель почти до самого конца отдавал себе отчет в происходящем, и это было для него страшной трагедией). И вот медики «обнаруживают» этот симптом в структуре «Болеро» – несмотря на то, что после него Равель написал еще два фортепианных концерта, абсолютно иных по форме и принципам развития материала! Воистину, факты ничто, концепция все.

Масла в огонь невольно подлил и любимый брат композитора Эдуар. Существует его рассказ (впрочем, возможно, это легенда), о том, как во время исполнения «Болеро» некая пожилая дама воскликнула: «Да он просто сумасшедший!» – на что Равель якобы удовлетворенно заметил: «Ну вот, одна поняла». Пошутил.

А я вот думаю: как можно было не сойти с ума, когда в процессе работы над этой вещью в голове у композитора сотни, тысячи раз прокрутилась одна и та же чрезвычайно «прилипучая» мелодия? Попробуйте только представить себе эту пытку!

В чем же секрет фантастической популярности этого сочинения, в котором на протяжении 18 минут не происходит почти ничего? И, собственно, откуда у Равеля вообще могла появиться эта странная мысль – написать балет (ведь изначально «Болеро» – это балет!), музыка которого столь демонстративно монотонна?

Антонио де ла Гандара, портрет Иды Рубинштейн

Как известно, поводом к созданию будущего шлягера классической музыки послужило желание знаменитой танцовщицы Иды Рубинштейн получить для своей парижской антрепризы балетный номер в испанском стиле, который мог бы исполняться в один вечер с «Вальсом». Премьера состоялась 22 ноября 1928 года в Гранд-Опера и прошла с феноменальным успехом. В роли хореографа выступила Бронислава Нижинская, сестра знаменитого танцовщика, автором сценографии был Александр Бенуа.

Морис Равель, Вацлав Нижинский и Бронислава Нижинская

По сценарию, разработанному совместно Нижинской и Рубинштейн, действие происходило в барселонской таверне, на столе танцевала женщина, дразня своим видом вожделеющих к ней мужчин.

Идея, прямо скажем, лобовая и незамысловатая, но Равель вынужден был с ней согласиться, хотя ему виделось нечто совсем иное, и это иное он обсуждал со своим другом художником Леоном Лейрицем. Согласно задумке Равеля, действие балета должно было разворачиваться не в таверне, а под открытым небом, у заводского здания, из дверей которого постепенно выходят рабочие и работницы. Рядом очерчивалось пространство, где изображалась коррида. Затем следовала сцена свидания тореро с дамой его сердца, а заканчивалось все тем, что некий ревнивец закалывал кинжалом возлюбленного своей подруги.

Иду Рубинштейн эта концепция не вдохновила, но макет декорации, который по просьбе друга изготовил Лейриц, пригодился в 1941 году при возобновлении «Болеро» в Парижской Опере. Брат композитора Эдуар Равель потребовал, чтобы балет был поставлен в соответствии с замыслом автора музыки. И это было осуществлено, несмотря на сопротивление руководителя балетной труппы Сержа Лифаря и Филиппа Гобера, дирижера – оба они не понимали идеи Мориса Равеля, и прежде всего – «к чему тут этот завод». Действительно, к чему?

Серж (Сергей) Лифарь

Если бы этот вопрос они адресовали Зигмунду Фрейду, думается, он бы не затруднился с ответом и интерпретировал образ фабричной трубы как фаллический символ. Но ничто из того, что нам известно о частной жизни Равеля, не наводит на мысль о правомерности подобной трактовки. Зато нам достоверно известно другое. Принимая друзей в своем «Бельведере», домике в пригороде Парижа, во время совместных прогулок на свежем воздухе, композитор указывал им на фабричное здание неподалеку и говорил: «Это завод из “Болеро”». Наверное, не случайно.

В принципе, сценарий балета в том виде, каком он рисовался автору «Болеро», понятен: это театр в театре, где проигрывается спрессованный до серии быстро мелькающих аллюзий видоизмененный сюжет «Кармен». Идея почти мирискусническая – не забудем, что Равель прошел через период плодотворного сотрудничества с труппой Дягилева, чьи «Русские сезоны» оказали огромное влияние на многих музыкантов и других деятелей французского искусства.

С. Лифарь, портрет Дягилева. Серж Лифарь был не только талантливым танцовщиком и хореографом, но и одаренным рисовальщиком.

Загвоздка, однако, состоит в том, что «завод» присутствует в самом составе музыки Равеля, на что неоднократно указывал сам автор, требуя идеальной, запрограммированной ровности при ее исполнении. И если об этом задуматься, становится ясно, что разгадка «индустриальной» подоплеки этого сочинения отнюдь не лежит на поверхности.

ХХ век приучил нас к противопоставлению в искусстве «живого» и «механического», к декларируемому конфликту между миром человеческих чувств и «угрожающе-бездуховным» миром машин. Собственно говоря, начало этой традиции заложили еще романтики, начиная с Гофмана, а в следующем столетии тему активно развили писатели-фантасты с их бесконечными «бунтами машин» (особняком стоит в этом потоке замечательный рассказ «Серый автомобиль» гениального Александра Грина, назвать которого фантастом у меня не поворачивается язык).

Вместе с тем, большой интерес к технике, интерес, так сказать, со знаком плюс, был тоже в духе времени. Невообразимые перспективы, которые открывал перед человечеством технический прогресс, завораживали многих художников первой трети ХХ столетия, побуждая их обращаться в своем творчестве к связанным с ним темам.

Но даже на этом фоне влечение Равеля к механизмам и техническим сооружениям представляет собой нечто особенное. Для него предметы неодушевленного мира –одухотворенные существа, способные вызывать восхищение и даже любовь. Они живут своей тайной, скрытой от людей жизнью, но ее отблески будоражат фантазию человека, наделенного творческим воображением. Более того, Равель не ощущает внутреннего конфликта между человеком и механизмом по той непростой причине, что и первый, и второй с его точки зрения являются произведениями высокого искусства.

Однажды, отвечая на упрек в «искусственности» музыки, выходящей из-под его пера, Равель ответил – «Интересно, им не приходит в голову, что я тоже искусственный»? Это не игра в чудачество, не выпендреж: он действительно так чувствовал.

Не такой уж и парадокс, если принять во внимание точку зрения современных биологов-неодарвинистов, склонных смотреть на высокоорганизованные живые организмы, людей в том числе, как на «машины» с чрезвычайно сложным устройством. Равель не был религиозен, о чем не раз говорил сам, но вообще-то атеизм творческой личности – штука всегда довольно шаткая… Он вполне мог трактовать тайну жизни как гениальную работу Мастера – конструктора и художника одновременно.

Лето 1905 года. Тридцатилетний Морис Равель с компанией друзей проводит отпуск на борту речной яхты. 11 июня из Льежа он отправляет письмо своему молодому коллеге и бывшему ученику Деляжу, где есть такие строки:

«Дорогой Деляж,

Мы подошли к Льежу. Там нас встретил почти зимний дождь, впрочем, вполне гармонирующий с местностью. Льеж очень растянут, думаю, что на другом конце он выглядит совсем иначе. Сейчас мы проплываем через промышленный район. Повсюду черные дома или темный кирпич. Великолепные, необыкновенные заводы. Особенно один – он похож на романский собор из чугуна, верх которого покрыт броней, заклепанной болтами. Из него вырываются рыжий дым и гибкие языки пламени».

5 июля – еще одно письмо тому же адресату, на этот раз из Дюссельдорфа:

«Со вчерашнего дня мы в Германии, на немецком Рейне. Это далеко не тот трагический и легендарный Рейн, каким я его воображал; нет ни русалок, ни гномов, ни валькирий; нет замков среди сосен на остроконечных скалах; это не Рейн Гюго, Вагнера и Гюстава Доре. Таким он будет, вероятно, немного дальше, у Кёльна. А пока очень хорошо и так. Может быть, даже лучше. То, что я видел вчера, врезалось мне в память и сохранится навсегда, как и Антверпенский порт.

Jozeph Marie Le Tournier, "Порт в Антверпене"

После скучного дня на широкой реке, между безнадежно плоскими невыразительными берегами, открывается целый город труб, громад, извергающих пламя и клубы рыжеватого или синего дыма. Это Хаум, гигантский литейный завод, на котором круглые сутки работают 24 000 рабочих. Так как до Рурорта слишком далеко, мы причаливаем здесь. Тем лучше, иначе мы не видели бы этого изумительного зрелища. Мы поравнялись с заводами, когда уже смеркалось. Как передать Вам впечатление от этого царства металла, этих пышущих огнем соборов, от этой чудесной симфонии свистков, шума приводных ремней, грохота молотов, которые обрушиваются на вас!».

Снова сравнение заводов с культовыми зданиями, на этот раз во множественном числе, да еще и в одном контексте с гномами, русалками и прочей атрибутикой «магического» мира.

Прислушаемся же к Равелю внимательнее, и тогда нам станет понятно, что завод из «Болеро» –это не только элемент репликации, напоминающий о фабрике, работницей которой была знаменитая оперная цыганка. В каком-то смысле он – главное действующее лицо, символизирующее безостановочный конвейер самой жизни, бесконечно длящийся таинственный ритуал, вызывающий почти религиозный восторг у человека, наделенного художественным восприятием…

Но одной лишь поэтизацией мира техники образная сфера «Болеро» не исчерпывается. Кроме этого там ярко присутствует еще одна тема – испанская. Несмотря на то, что впервые композитор оказался на Иберийском полуострове (а заодно и в Марокко) лишь незадолго до смерти, Равелю всегда был очень дорог образ этой страны, в его памяти связанной с волшебными сказками, легендами и меланхолическими народными песнями, которые Морис детстве слышал от матери. Естественно, он должен был ощущать культуру Испании, ее сокровенную сущность иначе, чем большинство европейцев.

В представлении жителя северной и серединной Европы Испания, во многом благодаря творческим фантазиям художников-не испанцев, традиционно рисовалась краем необузданных страстей, корриды и темпераментных танцев, где каждое па – приношение на алтарь Эроса. На самом деле испанцы, а тем более баски, кровь которых текла в жилах Мориса Равеля, всегда отличались подчеркнутой сдержанностью в демонстрации чувств. Проявлялось это и в народных танцах, что для нашей темы важно, потому что Равель, хоть и не танцевал сам, стихию танца понимал и любил.

Но танец танцу рознь, и у разных народов они различны, как по музыке и «партитуре» жестов и движений, так и по этикету и смысловому наполнению. Баварский или чешский крестьянин, хлопнув кружку пива, весело кружился в лендлере или фурианте, облапив пышные бока столь же непосредственной партнерши (и плевать он хотел на сердитую воркотню церковных блюстителей нравственности). У испанцев же обнять женщину во время танца считалось верхом неприличия, и за такое оскорбление дамы можно было серьезно поплатиться.

Вот примерно так это выглядело...

Танцы знаменитого огненного фламенко, стиля, возникшего из сложного слияния арабо-цыганских и испанских традиций, до того как профессиональные хореографы приспособили их к нуждам туристов, были преимущественно сольными: танцовщице, исполнявшей предписанные, выверенные до степени ритуала движения, аккомпанировали мужчины, игравшие на гитаре и ударных инструментах. Понятное дело, такое зрелище чрезвычайно возбуждало эротические фантазии… иностранцев.

Фламенко...

В ХХ веке над фламенко изрядно потрудились латиноамериканцы, привнеся туда такую дозу откровенной чувственности, какая никогда не была свойственна испанскому оригиналу. Эротика подлинного фламенко читалась больше лишь в подтексте, зашифрованном в предписанных традицией жестах. В парных танцах мужчина и женщина соревновались друг с другом в выполнении па, выступая в роли не столько партнеров, сколько конкурентов, и каждый стремился доказать, что он «круче». Танец не страсти, но власти...

И вот тут самое время вспомнить о том, что для Иды Рубинштейн Равель сочинял первоначально вовсе не «Болеро». Название будущего балета было другим: «Фанданго». Однако в процессе работы оно было заменено. Вопрос: почему? Ведь настоящее болеро, родственное задорной темпераментной сегидилье – это быстрый танец, имеющий очень мало общего с музыкой Равеля. Не случайно его произведение, мгновенно приобретшее мировую популярность, долгое время вызывало недоумение и даже неприятие у многих испанцев: в «Болеро» Равеля они не узнавали своего болеро!

Вообще говоря, пытаться идентифицировать «Болеро» с любым из классических испанских танцев – принципиальная ошибка. Но если здесь и можно говорить каком-то, хотя бы условном, внутреннем сходстве, то скорее с фанданго.

Как известно, Равель настойчиво требовал исполнять его произведение в предписанном весьма умеренном темпе и без ускорения. В особенности – когда «Болеро» начало звучать в концертах симфонической музыки. Тосканини игнорировал его требование, и это стало причиной серьезной размолвки двух гениев. Между ними произошел следующий диалог:

Равель: «Это не мой темп!»

Тосканини: «Когда я играю в вашем темпе, это никуда не годится».

Равель: «Тогда не играйте вообще».

Артуро Тосканини

В партитуре «Болеро» Равеля написано: «Tempo di bolero. Moderato assai», что означает «в темпе болеро, очень умеренно». Противоречивое указание! Однако дополнение «четвертная доля = 72» развеивает все сомнения. Не просто умеренный, а почти медленный темп, совсем не подходящий для болеро. Он ближе к фанданго. В соединении с классическим андалузским фламенко оно представляло собой неспешно разворачивающийся танец-пантомиму, где движения танцоров сопровождались звучанием гитары, барабана и кастаньет и сольным пением в очень своеобразной манере – с густой орнаментальностью мелодики и «затемненной» ладовой окраской, в которой явственно слышны арабские влияния.

Фанданго народный танец. Болеро же, как считается, было создано профессиональным испанским танцовщиком второй половины 18 века Себастьяном Сересо (хотя само название «болеро» можно встретить в описаниях интермедий кастильских театральных постановок и ранее). Болеро исполнялось вначале танцором-солистом (или танцовщицей), затем оно стало парным танцем, но в нем все равно сохранилась некоторая «эстрадность», театральность посыла.

Возможно, этот фактор и оказался определяющим при выборе названия. Ведь, в конце концов, Ида Рубинштейн желала получить балетный номер, в котором могла бы продемонстрировать лучшие стороны своего дарования. А Равель не ставил перед собой задачи воспроизвести характерные жанровые особенности конкретного танца, он создавал обобщенный образ испанского танца-действа.

Образ этот, однако, получился настолько ярким, что спустя несколько десятилетий «Болеро» Равеля начало восприниматься как «настоящее» болеро, и теперь даже в Испании этот танец частенько исполняется под музыку Равеля. Интересно, есть ли еще какой-нибудь случай, когда один композитор, пусть и гениальный, сумел так круто повлиять на национальную традицию?

В истории с «Болеро» имеется и еще один любопытный момент.

В «объяснительной записке», адресованной Равелем музыковеду Мишелю Кальвокоресси, Равель утверждал, что использовал для «Болеро» народные мелодии «обычного испано-арабского типа». По всей вероятности, он хотел сказать, что темы «Болеро» (разумеется, вполне оригинальные) несут в себе элементы, родственные фольклору юга Испании. Но это замечание, как и многие другие высказывания Равеля, будучи понятым буквально, породило очередное недоразумение. Идрис Шах, исследователь культовых обрядов суфиев (средневековых мусульманских мистиков), прямо утверждал, что для «Болеро» Равель позаимствовал мелодию, предназначенную для ритуальных танцев монахов ордена Кружащихся Дервишей. И на это мнение Шаха в своих статьях ссылается множество авторов (пусть их, все-таки это лучше, чем видеть в «Болеро» болезнь Альцгеймера).

Надо сказать, что всевозможные мистики из стран Востока обожали селиться в Париже, мог и какой-нибудь танцующий дервиш облюбовать Монмартр для своих выступлений. Но даже если бы среди его зрителей однажды оказался Морис Равель (чему нет никаких свидетельств), говорить здесь можно было бы не о заимствовании, а лишь о «восточной» ладовой окраске темы «Болеро» и о своеобразном музыкальном преломлении идеи непрерывного «кружения», вызывающей ассоциации с магическим ритуалом.

Но давайте покинем мир магии и возвратимся в мир музыки. Равель не зря говорил, что «Болеро» – это прежде всего эксперимент. Первая четверть ХХ века – время, когда композиторы отказывались не только от музыкальных средств, способных передать романтическое мироощущение, но и от самого принципа «диалектического симфонизма». Произведений, строившихся по образцу классической сонатной формы, становилось все меньше, и на первый план выходило не образное противостояние, а длящееся состояние. Принцип развития материала постепенно заменялся принципом экспозиционного развертывания… а там и до минимализма с его медитативной музыкой будет уже рукой подать. Равель, будучи гением, почувствовал приближение этого глобального эстетического и технологического слома раньше, чем многие другие.

Тем не менее, существует один фактор, кардинально отличающий «Болеро» от любого музыкального сочинения, созданного с использованием репетитивной техники. Если музыкальное произведение с используемым в нем конгломератом выразительных средств мы уподобим организму, в котором слаженно работают все органы, осуществляющие те или иные жизненно важные функции, то технику минимализма можно сравнить с сознательным отключением большинства таких функций. Допустим, что эта операция не приведет к гибели организма – что тогда? А тогда мы сможем сосредоточиться на наблюдении за работой какого-то одного органа, и каждый сдвиг в этой работе, каждый момент в перемене ритма пульсации будет восприниматься нами как значимое событие.

В «Болеро» Равель также практически блокирует работу «музыкального организма» сразу по нескольким параметрам, резко ограничивая возможности развития в традиционном, классическом понимании. Казалось бы, он говорит нам: посмотрите, что можно сделать, имея в своем распоряжении из всех средств выразительности лишь тембровую вариативность и непрерывное динамическое нарастание, а больше почти ничего. Ничего? Но в «Болеро» есть нечто, с лихвой восполняющее отсутствие всего остального. Это «нечто» – мелодия! Одна из самых протяженных (если не самая протяженная) в истории профессиональной европейской музыки, объединяющая в себе две взаимодополняющие музыкальные темы. Именно мелодия, поразительная по своей красоте и выразительной силе, является ядром и главным событием этого произведения. Это ее движения завораживают нас подобно огненной змее (из расплавленного металла?), разворачивающей свои гигантские кольца в медленном (ритуальном?) танце.

Комментарии