Зовите меня Гага

Опубликовано в https://www.classicalmusicnews.ru

Известность человека, тем более принадлежащего к миру искусства, неминуемо провоцирует создание легенд о нём. Этот процесс, в котором деятели искусства нередко сами принимают участие, воспринимается как естественное продолжение их творчества, и в каком-то смысле так оно и есть. И всё же, рассматривая жизнь и наследие выдающегося представителя этого профессионального цеха, желательно не упускать из виду ту грань, за которой «фантазии на тему» превращаются в сознательно транслируемую неправду. Особенно это важно, когда творческая и человеческая личности пребывают в столь тесном единстве, как это обстоит в случае Галины Уствольской.

Мифы вокруг неё начали клубиться уже при жизни, затем начался процесс их «легализации», к которому приложили руку и некоторые исследователи, а после смерти композитора туман сгустился ещё больше.

«Виртуальная могила» Уствольской облеплена несметным количеством «венков», на которых красуются наклейки с надписями: «чёрная дыра», «одинокий голос из эпицентра коммунистического террора», «вопль во Вселенную» и прочее в таком духе. Разглядывая эти, с позволения сказать, рекламные этикетки, перелетающие из печатных изданий в интернет и обратно, я недоумеваю – какое отношение подобная упаковочная продукция может иметь к той Галине, у которой я когда-то учился и с которой близко общался в течение пяти лет?

Рядом с ней я постигал нечто очень важное: в музыке есть только музыка. Всякая попытка идеологизации искусства, безразлично, в каком направлении, делала её взгляд пустым, а выражение лица – холодным и отчуждённым. Возможно, в поздние годы, когда я виделся с Уствольской уже только на концертах, пожилая усталая женщина внутренне смирилась с необходимостью произнесения ритуальных фраз, полезных для успешного продвижения её музыки. Может быть, впоследствии она сама находила в этом какое-то удовольствие. Но в те годы, когда я наблюдал её вблизи, подобное и представить себе было трудно.

Спору нет, профессиональная молодость Уствольской была омрачена общими для того времени проблемами. Так, после выхода Постановления 1946 года руководство Ленинградской консерватории, справедливо полагая, что нападками на литераторов дело не обойдётся, в порядке превентивной меры подвергло ритуальной критике некоторых студентов и аспирантов-композиторов. На собрании, посвящённом обсуждению судьбоносных решений партии, ректор П. А. Серебряков по-отечески строго раскритиковал молодёжь: Галине Уствольской отказал в таланте, ни больше ни меньше, а остальным – в наличии сердца и души. Правда, он тут же сделал оговорку: «Впрочем, может быть, я не понимаю».

Спустя восемнадцать лет не кто иной, как Серебряков, станет первым исполнителем Концерта для фортепиано с оркестром Уствольской в филармонии, а затем и на записи, и более того – этот концерт автор ему посвятит.

Премьера Концерта в Большом зале Ленинградской филармонии, 1964 г. (Источник – сайт ustvolskaya.org)

Советское государство было единственным заказчиком новой музыки и единственным её приобретателем. Оно одно финансировало образование молодых композиторов, а потом и премьеры их сочинений, оно одно предоставляло им работу, оно покупало лояльность талантливых музыкантов, награждая их премиями, одаривая их путёвками в дома творчества и распределяя между ними квадратные метры жилья.

Надо заметить, что от этих даров никто не отказывался, они принимались как должное. А государство, со своей стороны, считало себя вправе требовать от композиторов, чтобы они «соответствовали» – то есть выдавали бы на-гора ту продукцию, которая удовлетворяла бы эстетическим вкусам этого коллективного спонсора.

Отбор «годного» и отсев «негодного» осуществлялся чиновниками от культуры, далеко не всегда достаточно компетентными. И композиторам, интересы которых лежали в области атональной музыки (для простоты назовём её так), в течение достаточно долгого периода приходилось складывать свои «неформатные» сочинения в стол. Не потому, что публика отказывалась такую музыку слушать, а музыканты – исполнять (проверить это было трудно), а ввиду несоответствия творчества «модернистов» официальным представлениям о «правильном» искусстве.

Уствольская была одним из таких композиторов, и ей, как многим в то время, было свойственно творческое «двоемыслие». Её оркестровые сюиты и поэмы 1950-х годов, созданные в традиционном, «усреднённо-советском» стиле, принимались к исполнению практически немедленно, а вот написанные в тот же период произведения, язык которых был жёстко-диссонантным, зачастую ждали встречи с публикой много лет.

Но уже с середины 1960-х ситуация в Ленинграде начала меняться, и в 1970-х я застал Уствольскую уважаемым и исполняемым композитором. Её сочинения издавались, приобретались министерской закупочной комиссией, записывались Ленинградским Радио и даже выходили на пластинках.

Да, в то время её ещё не знали на Западе. Она не принадлежала к тем, кто, рискуя профессиональной карьерой на родине, пробовал искать возможности для исполнения своих произведений за границей. Соответственно, фамилия Уствольской не фигурировала в списке композиторов, подвергшихся в 1979 году грубой, уничтожающей критике – якобы за то, что в их сочинениях «музыкальная мысль если и присутствует, то безнадёжно тонет в потоке неистовых шумов, резких выкриков или невразумительного бормотания».

Другой вопрос, что её произведения, в силу специфики музыкального языка, камерности инструментальных составов и своеобразного герметизма их содержания, никогда не удостаивались таких бурных оваций, какие можно было наблюдать на премьерах крупных симфонических и театральных сочинений других ленинградских композиторов, прежде всего, Сергея Слонимского и Бориса Тищенко. Творчество Уствольской было известно достаточно узкому кругу профессиональных музыкантов и любителей. Но я не помню, чтобы в 1970-х она хоть раз пожаловалась на то, что её «задвигают».

И пусть лживая, многократно растиражированная фраза – «до 75 лет она не слышала своей музыки» останется на совести того, кто впервые пустил её гулять по информационным просторам.

Уствольская была своеобразным человеком, очень непростым в общении. Она всегда как бы очерчивала незримый круг, внутрь которого допускались немногие. Те, кому было суждено к ней приблизиться, попадали в зону очень упругой и ровно излучавшейся энергии – «сильное биополе», как сказали бы люди, не чуждые эзотерике, но тогда подобных слов мы ещё не знали.

Никакой расхристанности, ни малейшего намёка на «богемность» в её облике не наблюдалось – Уствольская не позволяла себе быть расслабленной, больной, депрессивной. Походка – бодрая, в среднем темпе, «четвертными нотами», без перебежек и шарканья ногами. Волосы аккуратно подстрижены и, видимо, столь же тщательно покрашены, ни одного седого волоска заметить невозможно. От природы чувствительный к запахам, я ощущал исходивший от неё ненавязчивый, приятно-гигиенический аромат (если духи, то совсем чуть-чуть, а скорее, хорошее мыло).

Одевалась неброско, но опрятно. Недлинное платье-сарафан из шотландки или однотонной материи, светлый трикотажный свитер-водолазка (по-ленинградски «банлон») или белая блузка с широким воротником, всегда очень свежим и чистым; засаленных серых манжет у Уствольской тоже не могло быть.

Такой я запомнил её в классе, в училище, и такой же, собранной и «готовой», она встречала меня на пороге своей квартиры или репинского коттеджа в Доме творчества композиторов. И я категорически отказываюсь представить себе Галину Ивановну (для меня в то время – Галю) в виде юродствующего существа из «чёрной дыры».

Уствольская учила меня искренности и правдивости в творчестве, и этот урок я усвоил хорошо. Воспоминания, изложенные письменно, неминуемо становятся актом творчества. И сегодня, вспоминая о годах, проведённых в тесном общении с той, чьё столетие со дня рождения мы недавно отмечали, я буду стараться честно придерживаться фактов, какими они запечатлелись у меня в памяти, а пользуясь информацией, полученной извне, всякий раз буду это отмечать. Предположения, которые я делаю, и выводы, к которым прихожу, рассматривая фактический материал и анализируя музыку композитора, мои и только мои, никем не продиктованные и не навязанные никакими внешними влияниями или обстоятельствами.

* * *

Впервые я услышал о ней незадолго до окончания своей учёбы в Василеостровской детской музыкальной школе. Жанна Лазаревна Металлиди, мой педагог по композиции, объявила, что поступать в музыкальное училище мне лучше к Уствольской, и вскоре после этого она привела меня на дневной воскресный концерт в Большом зале Ленинградской филармонии, где исполнялась сочинение моего будущего педагога: «Спортивная сюита».

Произведение посвящалось «советской молодёжи» (то есть мне), и в названиях частей отражались различные виды спорта – бег, фигурное катание и т.п. Это было интересно. А вот сама музыка не то чтобы не понравилась, но как-то меня не затронула.

«Спортивная сюита», фрагменты. Дир. А. Янсонс

В подобном нарочито-бодром и слегка ёрническом «кабалевско-шостаковичевском» стиле писали тогда многие композиторы, а мой внутренний камертон был настроен на Прокофьева. Я буквально упивался его музыкой: «Война и мир», фортепианные сонаты, 5-я и 7-я симфонии, «Ромео и Джульетта»…

После концерта мы с Металлиди ожидали Галину Ивановну внизу в вестибюле. Народу в зале было мало, очереди в гардероб никакой, и светильники горели уже вполсилы.

Уствольская выплыла из полумрака неожиданно: белея отложным воротником, по широкой парадной лестнице спускалась женщина средних лет, низкорослая и коренастая, примечательным в её наружности было только напряжённое выражение лица. Металлиди её окликнула, они поздоровались и обменялись какими-то репликами, которые я толком не расслышал – очень волновался. Уствольская, скользнув по мне взглядом, произнесла отрывисто: «Да, да… хорошо…» – впоследствии я узнал, что такова была её обычная реакция на то, от чего ей хотелось отстраниться, а лучше бы и вовсе избавиться.

Та самая лестница.

Готовясь к поступлению в училище, я писал сонату для виолончели и фортепиано. В качестве образца, на который стоит ориентироваться, Металлиди предложила мне виолончельную сонату Шостаковича – из этого я делаю вывод, что с Уствольской она общалась редко и только по формальным поводам. В противном случае она бы, конечно, знала, что от «любимой ученицы Шостаковича» начинало веять арктическим холодом при одном лишь упоминании его имени и что явное сходство с музыкой Шостаковича могло отвратить Уствольскую не только от чьего-то юношеского опуса, но даже и от его автора, мгновенно и навсегда.

О том, что Металлиди и Уствольскую когда-то связывали отношения учительницы и ученицы, Жанна Лазаревна никогда при мне не упоминала, я узнал об этом гораздо позже. Уствольская же о ней вообще не говорила, тем более что музыка такого типа, как у Металлиди, энергично-мажорная, легко воспринимаемая на слух и не подразумевающая непременного «взрыва мозга» в процессе прослушивания, была для Уствольской объектом глубокого презрения. Лишь однажды, вскоре после начала занятий в классе Галины Ивановны, я услышал, как она бормочет сквозь зубы: «Эта Металлиди! Композиторов готовит, как блины печёт».

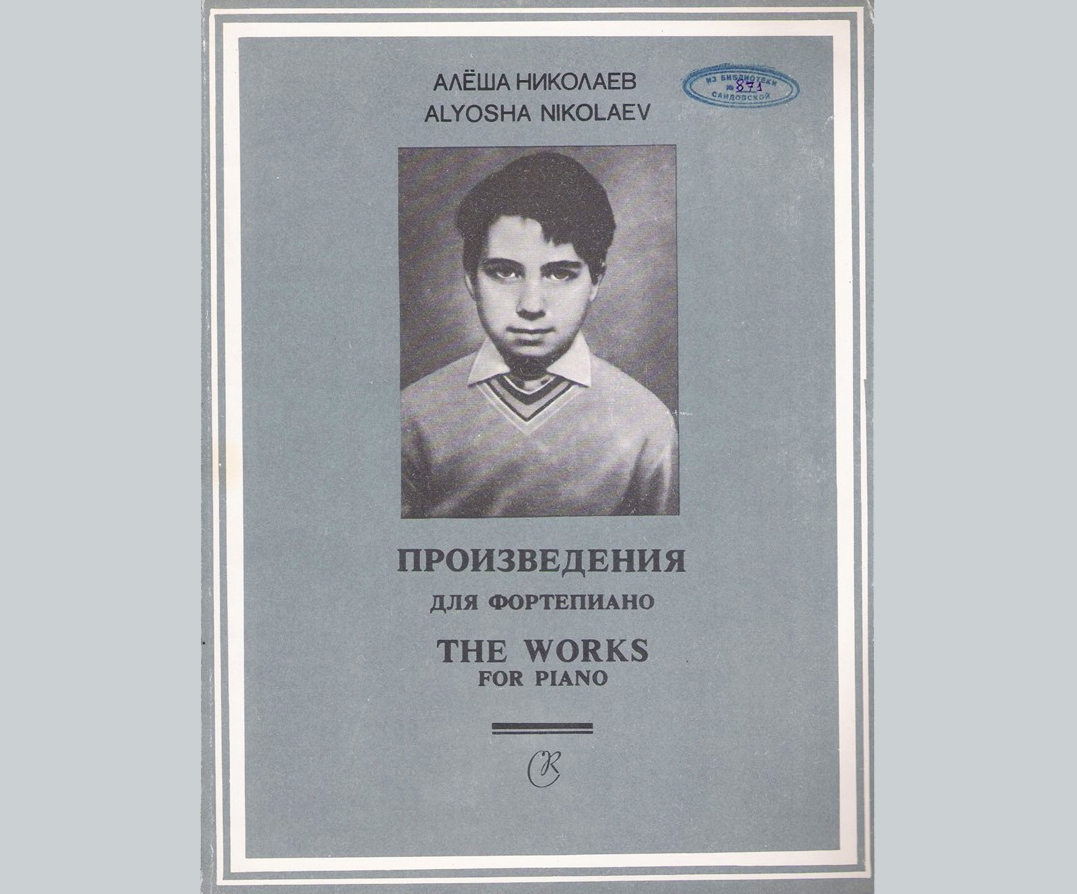

Кое-какие основания для ворчания у неё были: учеников у Металлиди хватало, а в тот год она привела к Уствольской сразу троих – Алёшу Николаева, Сергея Е. и меня.

Занятия с Уствольской резко отличались от того, к чему я привык. Металлиди всегда усаживалась за инструмент рядом с учеником, смотрела в ноты, комментировала, делала какие-то замечания – в общем, участвовала в процессе. Во время первой же встречи с Галиной Ивановной в классе (это было нечто вроде прослушивания, на которое мы трое пришли с Жанной Лазаревной), Уствольская задала совершенно иной тон. Пока мы по очереди играли свои сочинения, она не садилась, а постепенно, бочком, бочком, перемещалась вдоль рояля, отодвигаясь от нас всё дальше, пока, наконец, не пристроилась у стены, позади корпуса инструмента. И потом, на уроках, это повторялось часто. Она как бы заслонялась от нас роялем, а заняв «безопасную» позицию, уходила в себя, и выражение лица у неё становилось замкнутым и отстранённым.

На меня, шестнадцатилетнего, эта манера производила сильное впечатление, я думал: вот это да, настоящий композитор, вся в творчестве!

Первое время Галина Ивановна занималась с нами по вполне стандартной схеме. Первокурсники приходили к ней примерно в одно время, она сажала нас за столы и предлагала, не пользуясь роялем, написать набросок для «программной» пьесы. Сюжетной основой могла служить русская народная сказка или же работа какого-нибудь художника. Если Уствольская эскиз одобряла, можно было работать дальше и постараться дома дорастить материал до законченного сочинения.

Помню, что у Алёши Николаева появились пьесы, связанные с картинами Рериха, а Вася Корунченко, баянист, присоединившийся к нам позднее, представил замечательный фортепианный триптих по иконам Рублёва: «Святая Троица», «Сошествие во Ад» и «Благовещение». Вася был необычайно одарённым юношей, может быть, самым одарённым из нас, однокурсников. Точнее – соучеников по классу композиции, потому что через полгода после начала моих занятий в училище я оказался на втором курсе.

Наш педагог по музыкальной литературе Адам Соломонович Стратиевский с самого начала намекал, что на первом курсе мне делать нечего. Но решительные действия он начал предпринимать после забавного случая на декабрьском зачёте по зарубежной музыке. Мне тогда попался вопрос о двух симфониях Гайдна, о которых я не имел никакого представления. Надо было как-то спасать положение, я попросил ноты, обе партитуры, и начал быстро их перелистывать – большое нахальство, но что, спрашивается, было делать? Преподаватель и сидевшие за столами одногруппники с интересом на меня смотрели. Проглядев ноты, я всё об этих симфониях рассказал. Стратиевский хмыкнул: «Андрей, вы что, собираетесь учиться здесь целых четыре года?» И таки добился моего перевода на следующую ступень.

Но на уроки к Уствольской я продолжал ходить со «своими».

Музыкальное училище им. Н. А. Римского-Корсакова

Каким она была педагогом? Говорить об этом мне трудно, тем более что я могу отвечать только за собственные впечатления, относящиеся вдобавок к конкретному периоду. Но вот пара цитат:

«Из своих учеников она мало кого считала талантливым. Приходя домой, говорила: “Опять бездарей набрали”»

– из письма К.А. Багренина (Макухина) Семёну Бокману, автору книги «Вариации на тему: Галина Уствольская». 2009 год. (Источник – сайт ustvolskaya.org).

«В музыкальном училище я проработала долго, около тридцати лет, но преподавала только для того, чтобы прокормиться»

– из интервью 1998 года, взятом у Уствольской её бывшей ученицей. (О. Гладкова «Галина Уствольская. Музыка как наваждение»).

Что ж, печально, если так. Честность, конечно, качество, достойное всяческих похвал. Но честность, так сказать, постфактум, через десятилетия, выглядит уже не столь красиво. Нам она говорила иное. Мне, например, сказала однажды: «Я их там всех (имелся в виду Союз композиторов) уже предупредила, что у меня подрастает такой мальчик – он вам всем скоро покажет!» Не знаю, правда это была или выдумка, но если правда, то такие заявления вряд ли могли расположить в мою пользу старших коллег, принимавших экзамен в консерваторию.

По поводу же работы «только чтобы прокормиться» могу сказать следующее.

Если преподавание откровенно тяготит учителя, ученики не могут этого не чувствовать. Но воспоминания, оставленные бывшими студентами Уствольской, в особенности занимавшимися у неё в 1950-60-х годах, говорят о том, что атмосфера в её классе была очень тёплой. И нет никаких причин сомневаться в искренности тех, кто не поскупился на адресованные ей слова признательности, уважения и любви.

Конечно, педагогов по призванию намного меньше, чем «педагогов по необходимости» – тех, кто занимает место за учительским столом потому, что надо же как-то зарабатывать на жизнь. Но и среди этих вторых всегда возможны варианты. Большинство, втягиваясь в работу, начинает извлекать из неё свои маленькие и большие радости. Уствольская, я уверен, исключением не была, и преподавание давало ей не только средства к существованию, но и кое-что ещё, даже в поздние годы. А вот что именно – над этим действительно стоит подумать.

Вспоминая время, проведённое в классе Галины Ивановны, я больше всего поражаюсь двум обстоятельствам: отсутствию учебного процесса как такового и своей вере, что под руководством лучшего из учителей мы постигаем нечто очень важное, намного более существенное, чем формальные законы композиции.

Говорят, что в прежние годы её педагогической деятельности дело обстояло иначе – тогдашним студентам виднее. Но нам, занимавшимся у неё в середине 1970-х, Уствольская крайне редко предлагала задания, направленные на овладение базовыми профессиональными навыками. Она не знакомила нас с принципами построения формы и способами развития музыкального материала, не объясняла, в каком регистре тот или иной инструмент звучит хорошо, а в каком скверно, и что исполнителю будет сыграть удобно, а для чего ему придётся выворачивать пальцы. Невозможно было начать писать, к примеру, струнный квартет, принести на урок и попросить совета: Галина Ивановна, а что нужно делать дальше? Она не давала никаких практических рекомендаций. Справишься сам – хорошо, не справишься – твоя проблема.

Вообще, у нас не было никакой «прозы ремесла». Но было другое. Уствольская умела создать вокруг себя атмосферу служения скрытой от глаз профанов тайне, тому, что сама она обозначала словом «суть».

Слово это я слышал от неё неоднократно, но смысл, который она в него вкладывала, Уствольская никогда не раскрывала. Предполагалось, что тот, кому это дано, должен постичь его сам, без каких-либо подсказок, а кому не дано – извините.

Из её коротких, отрывочных реплик, относящихся к музыке, я вскоре вывел, что под сутью она подразумевает чистую музыкальную мысль, притом относящуюся к довольно узкой образной сфере (никаких проявлений радости и веселья!), не отягощённую «излишествами» вроде разработки материала и обретенную непременно в результате некоего озарения. О том, что подобные озарения чаще посещают тех, кто, в дополнение к таланту, сумел овладеть мастерством, и что мало получить откровение – нужно ещё и быть готовым к его воплощению, Галина Ивановна не говорила.

Не знаю, как выходили из положения остальные, но я незаметно для самого себя восполнял дефицит сведений практического плана, играя по нотам музыку композиторов-классиков. А также в процессе общения с А. С. Стратиевским, любимым педагогом студентов-теоретиков (студенток особенно – большого личного обаяния был человек!). Он, как и я, обожал игру в четыре руки и вскоре стал приглашать меня к себе домой. С ним вместе я переиграл с листа несметное количество партитур. Стратиевский, казалось, знал о том, как устроена музыка, абсолютно всё и с удовольствием делился своими познаниями.

С Уствольской мы не музицировали вместе никогда. Она ничего не играла во время уроков и не адресовала нас, своих учеников, к опыту предшественников. Никаких рекомендаций вроде – «посмотри, как это сделано у Чайковского» или – «давайте заглянем в партитуру Стравинского», или – «этому можно поучиться у Берга». Не указывала она и на наши ученические ошибки (а они, конечно же, были) и вообще не анализировала то, что мы сочиняли. Студент садился за рояль и демонстрировал написанное – остальные слушали, иногда, по просьбе педагога, мы высказывались и критиковали друг друга. Галина Ивановна же, помолчав, могла выдать короткую реплику: «Да… так можно… оставь». Или: «Нет… это не суть… не надо».

Её мнение звучало непререкаемо и, казалось, не нуждалось в аргументации. Никакой аргументации и не было. Но желание получить хоть какие-то объяснения очень скоро сменилось у нас верой в непогрешимость педагога. Часто свой вердикт она доносила до нас невербальным способом – одним наклоном головы или взглядом, но этого было достаточно. Каким-то образом мы понимали: так – хорошо, а так – плохо. Или нам только казалось, что мы понимаем?

В музыкальном училище я занимался как пианист и композитор (совмещал две специальности), а потом ещё и вокал добавил факультативно. Я учился с удовольствием и много сочинял, но работать стал гораздо медленнее, чем прежде: сказывалось влияние Галины Ивановны.

У Металлиди мне писалось легко, свободно и радостно. И музыку свою в процессе сочинения я ощущал так же, как ту, которую играл с листа – в виде бегущей вперёд дороги с интересными, сменяющими друг друга ландшафтами. Уствольская, непонятно каким образом, но довольно быстро, сумела внушить мне идею, что сочинение музыки – процесс чрезвычайно трудоёмкий нервный и даже мучительный. И очень, очень медленный.

Каждый такт – это самостоятельный шаг, который требуется тщательно обдумать, прежде чем сделать. Каждая нота должна быть выстрадана, и лёгкое перо – не достоинство, а недостаток, говорящий об отсутствии глубины и полной непригодности к серьёзному творчеству. Бах с Моцартом у Галины Ивановны, думаю, зачахли бы довольно быстро, не говоря уже о Бетховене.

Неодобрительно она относилась и к попыткам выйти в музыке за пределы круга допустимых, с её точки зрения, эмоций и ассоциаций. Неодобрительно – мягкое слово. Отвергала, так будет точнее.

Помню, однажды я пришёл на урок с пьесой в жанровом стиле, с испанским оттенком. Собственно, это была часть выполняемого мною задания написать сюиту по картинам русских художников. Я выбрал тогда работы Ге, Бенуа, Нестерова и, среди прочего, «Испанию» Врубеля. Писал с большим увлечением – фантазия разыгралась, экспериментировать с испанскими ладами и танцевальными ритмами было интересно.

М. Врубель, «Испания» (фрагмент картины)

И вот я принёс оконченную пьесу в класс, начал играть. Но не успел дойти и до конца первой страницы, как Уствольская меня прервала и сказала, очень резко: «Не надо! Такое мне больше не приноси». Я испугался, поняв, что едва не лишился статуса человека, способного видеть суть.

А статусом этим, призрачным, но очень для меня значимым, я дорожил чрезвычайно. И начал писать «как Уствольская» – избегая опоры на ладовые тяготения, без тактовых черт, проявляя сугубое внимание к деталям, а не к целому. Подолгу думал над каждой нотой и старался, чтобы – боже упаси! – нигде не проскользнуло что-нибудь, ассоциирующееся с «низменным» жанром. Эта схима давалась мне непросто: ведь даже у Берга, которым я в ту пору очень интересовался, музыка далеко не стерильна.

В 1974 году, задолго до того, как Гамбургская Опера показала «Воццека» в Москве, Дрезденский театр привез оперу Берга в Ленинград. Об этом сочинении я уже слышал от Металлиди, и в моём воображении рисовался этакий оперный «Франкенштейн» – опера ужасов, в общем.

Разумеется, я мечтал попасть на спектакль, но в кассе театра билетов было не достать, они распределялись в основном по учреждениям. Выручила случайность. Однажды утром, перед началом учебных занятий в аудиторию ворвался сияющий Сергей Е., потрясая двумя билетами в партер, каким-то чудом обнаружившимися на лотке в подземном переходе на Невском проспекте. Мы с ним идём на «Воццека!!!».

Произведение оказалось совсем не таким, каким я себе его представлял, но впечатление было очень сильным. Разумеется, я сразу же кинулся искать ноты сочинений Берга, но ничего не нашёл: партитура его скрипичного концерта и клавир «Воццека» появились в магазинах только во второй половине 1970-х. Тогда я попробовал получить хоть какую-то информацию у Галины Ивановны. Но всякий раз, как я заговаривал о Берге, она реагировала совершенно индифферентно, можно сказать, не реагировала совсем. До сих пор не знаю – то ли произведения Берга ей категорически не нравились и она не желала их обсуждать, то ли она просто не удосужилась поинтересоваться его музыкой и не считала нужным это делать. А возможно, Уствольская просто отрезала от себя нововенцев, как отрезала постепенно всё созданное до неё.

Она не знакомила нас на уроках не только с чужой, но и со своей музыкой, и даже не упоминала о собственной работе. И хотя в первой половине 1970-х сочинения Уствольской время от времени звучали в концертах (главным образом, в программах современной музыки), сомневаюсь, чтобы кто-то из нас хотя бы поверхностно был знаком с её творчеством, за исключением разве что «Спортивной сюиты».

Но вот что удивительно: к середине первого года мною уже овладела уверенность, что наш педагог – самый лучший, самый главный… нет, единственный настоящий композитор современности, которому открыт путь дальнейшего развития музыки. Живой интерес, который я испытывал к музыке Тищенко и, особенно, Слонимского – «властителей дум» ленинградского сообщества музыкантов и меломанов, заметно померк, авторитет этих и других композиторов, в моём представлении, не шёл ни в какое сравнение с авторитетом Уствольской. Она зрела суть, а они все – нет.

Думаю, что я был не одинок в этом чувстве: ученики самой Уствольской – это для всех нас тогда звучало гораздо более весомо, чем просто ученики-композиторы. Остальные преподаватели, видимо, неоднократно наблюдавшие процесс «обустволивания» её студентов, не переставали этому удивляться. Некоторые даже пытались меня расспрашивать, небрежно, но с плохо скрываемым любопытством: «Галина Ивановна – ну что она? Как с вами занимается? Что у вас там вообще происходит?»

Отвечать на такие вопросы было очень трудно, потому что на самом деле всё было очень просто. Я оказался одним из тех, кто в Уствольскую уверовал.

И когда в декабре 1974 в филармонии впервые исполнялась «Композиция для флейты пикколо, тубы и фортепиано», я шёл на концерт, твёрдо зная, что в этой музыке мне нужно найти признаки великого искусства. Я искал символ веры – и, конечно, его нашёл.

* * *

В июне 1975 года, после благополучно сданного первого экзамена по сочинению, Галина Ивановна пригласила нас, юношей-первогодков, к себе домой. Произошло это спонтанно и совершенно для нас неожиданно. Мы вчетвером стояли на улице у здания музучилища и уже готовились распрощаться: нам с Сергеем Е. нужно было идти к метро, Алёше Николаеву – к трамвайной остановке, а Уствольская обычно выходила на Театральную площадь и садилась в такси. Общественным транспортом она не пользовалась, избегала любых физических контактов с чужими людьми.

Тяжёлые створки дверей распахнулись, и на тротуар ступил человек исключительно благородной наружности: с профессорскими залысинами, ленинской бородкой и в идеально отутюженном костюме. Это был второй преподаватель композиции – В. П. Чистяков.

Нам он не нравился. Во-первых, на фоне Галины Ивановны нам не смог бы понравиться никто другой. А во-вторых… Владлен Павлович как-то уж слишком серьёзно относился к своему долгу наставника молодого поколения строителей коммунизма. Поговаривали даже, что он состоял на прямой связи с теми, кто это строительство курировал.

У меня с ним однажды вышел конфликт прямо на экзамене, который Чистяков принимал вместе с Уствольской. Я демонстрировал свой вокальный цикл на народные тексты – стандартное задание, которое давалось всем студентам. Тексты были скомпонованы в сочинении таким образом, что выстраивался сюжет драмы деревенской девушки, вначале мирно расцветавшей под сенью родительской любви, а затем обесчещенной и брошенной неким «чужаком».

Вот тут-то мне и влетело от Владлена Павловича: я был уличён в юношеском цинизме, несовместимом с моральным кодексом настоящего комсомольца. Надо сказать, что этого случая он не забыл и полгода спустя на учебном концерте композиторского отдела раскритиковал ещё одно моё произведение для голоса, и тоже по соображениям идейного порядка.

Окончив училище, я выбросил из головы эти стычки, а ведь мог бы впоследствии выгодно подать их – чем не преследование со стороны режима? Но я никогда не отличался практическим умом…

Увидев нашу Галину Ивановну, Чистяков предложил подвезти её до дому (у него был собственный автомобиль, явление по тем временам довольно редкое). Уствольская сказала: «Прекрасно! И этих троих захватите. Мальчики, поедем ко мне, отметим первый экзамен?». Мы немного растерялись – очень уж внезапным было приглашение, но безропотно сели в чистяковские «жигули».

Отмечали экзамен чаем с сушками, сидя за столом на кухне, которая выполняла одновременно роль маленькой гостиной, как это часто бывало в отдельных квартирах советской постройки.

«В отдельных» в данном контексте не означает «в некоторых». Для ленинградцев того времени это словосочетание несло в себе массу «добавочных смыслов» – от обозначения самого факта, что квартира не коммунальная и проживающая в ней семья счастливчиков не делит кухню, ванную и туалет ещё с пятью семьями, до намёка на определённый, выше среднего, социальный статус. Этот намёк становился особенно весомым, если здание находилось в приличном районе вблизи станции метро и выглядело солидно: с высокими потолками, лифтом и сквером внутри просторного двора. Уствольская жила именно в таком доме на проспекте Гагарина у Парка Победы (вероятно, квартиру «выбил» для неё Музфонд, организация-благодетель при Союзе композиторов).

Дом, где Г.И. Уствольская жила в 1970-х и позже.

Мне не раз приходилось читать о какой-то особенно унизительной бедности, чуть ли не нищете, в какой Уствольская провела всю свою жизнь. Так, например, О. И. Гладкова в своей монографии «Галина Уствольская. Музыка как наваждение» пишет о детстве композитора:

«Жили бедно – коммунальная квартира, скромная еда, отданное Гале старое отцовское пальто, но ходила домашняя учительница, мамина подруга – обучать немецкому языку Галину и ее сестру Татьяну, поощрялись занятия музыкой».

Да-да, о том, что в детстве у неё была «немецкая бонна», мне с гордостью рассказывала сама Галина Ивановна. А её двоюродная сестра Наталья Михайловна Уствольская в своих мемуарах не раз упоминает квартиру «маленьких Уствольских» на углу Фонарного и Максимиллиановского переулков, где всем семейством отмечались праздники «в большой уютной, оклеенной благородными серыми обоями общей комнате».

В одной из комнат квартиры продолжала жить бывшая домработница Маруся, доверенное лицо «тёти Кисы» (матери Татьяны и Галины).

Дом в Фонарном переулке, где Г. И. Уствольская жила с родителями и сестрой.

О каком-то особенном материальном неблагополучии, выделявшем её семью среди сотен тысяч других ленинградских семей, Галина Ивановна никогда при мне не говорила. Я и не подозревал, что

«бедность, как верная подруга, прицепилась к Галине Уствольской надолго, на всю жизнь, стала привычной, но от этого унижала и мучила не меньше» (Ольга Гладкова, «Галина Уствольская. Музыка как наваждение»).

На это же всячески намекают отснятые у неё дома кадры документального фильма, созданного по заказу VPRO, нидерландской социально-протестантской вещательной корпорации.

И здесь я должен заметить следующее.

Действительно, сказать, что её дом был «полной чашей», язык не повернётся. Стандартная советская мебель 1960-х из дешёвого дерева и ДСП. Жесткий неудобный диван и узкие кресла на тонких хлипких ножках накрыты ковриками – такие накидки в то время использовались повсеместно для того, чтобы (сначала) продлить жизнь быстро протиравшейся до дыр матерчатой обивке и (потом) прикрыть неизбежные признаки её обветшания. Какие-то тумбочки, журнальные столики.

На застеклённых полках невысоких стеллажей тома «Большой советской энциклопедии», несколько томов энциклопедии музыкальной и ещё какие-то книги, по-моему, совершенно случайной подборки (возможно, перевезенные из родительского дома). Маленькие, закреплённые «ступеньками» полочки для безделушек и книг небольшого формата. Телевизор, который она при мне никогда не включала, два светильника-торшера (один почему-то всегда был накрыт чем-то вроде белой скатерти с бахромой), сиротского вида секретер с проигрывателем в углублении. Хороший кабинетный рояль.

Обстановка самая заурядная. Но ведь всё то же самое, за исключением разве что рояля, можно было увидеть почти в каждой типовой советской квартире.

Далеко мне ходить незачем, причём в буквальном смысле: в этом же районе обитали мои пожилые родственники, дедушка – военный лётчик и бабушка – капитан медицинской службы. Оба ветераны войны. И жили они практически так же, только квартира у них была в пятиэтажной «хрущёвке». Да и меня самого в те годы окружал примерно такой интерьер. Это было привычно, не ассоциировалось с бедностью и не провоцировало никаких комплексов.

Нужно понимать, что люди тогда вообще мало думали о комфорте и разнообразии в вещах, тем более что в условиях затяжного товарного дефицита эти радости далеко не каждому были доступны. И не только в финансовом плане. Чтобы приобрести, скажем, мебельный гарнитур югославского производства (более качественный и с претензией на эстетическую полноценность) требовалось принадлежать к категории так называемых льготников либо работать в организации, руководство которой имеет какое-то отношение к распределению материальных благ.

Тереться у дверей начальства, способного помочь с продвижением в очереди, не всякому по душе. Наличие блата, то есть короткого знакомства с «нужными людьми», во многих случаях помогало, и не то чтобы интеллигенция этим способом не пользовалась, но, в общем-то, он осознавался как постыдный.

Не хочешь поступаться принципами – добро пожаловать в очередь, растянутую на многие месяцы, а то и годы, со списками, регулярными перекличками на морозе у дверей магазина и проверками состояния своего номера. Не проверил, не отметился – будешь вычеркнут держателем списка, и прощай мечта. Терпения на подобное времяпрепровождение хватало не у всех, да и противно было.

«Уствольская записалась на импортную стенку». Или: «Уствольская отмечается в очереди на ковры». Вы можете себе такое представить? Я – нет.

К тому же, у Галины Ивановны, по моим наблюдениям, вообще отсутствовала тяга к переменам, она очень дорожила собственными привычками. Её жилище было всегда идеально прибранным, стерильно-чистым: поддерживать порядок помогала помощница по дому, кажется, преданная поклонница. Все предметы, вплоть до книг, фотографий и безделушек, находились на своих, раз и навсегда отведённых для них местах. «Это всегда стояло тут», – говорила Галина Ивановна, возвращая на полку деревянную фигурку или ещё какой-нибудь сувенир, который я взял в руки, чтобы рассмотреть.

Квартира Г.И. Уствольской в доме на пр. Гагарина в Ленинграде. Фото 1998г. В 1970-х вид был гораздо строже, без «вернисажей» за стёклами.

И сами вещи, и места их дислокации сохранялись годами и десятилетиями, как сохранялись её предпочтения в одежде, любимые словечки и литературные цитаты, которыми она пользовалась в разговоре, пластинки, которые она слушала, маршруты прогулок вокруг территории Дома творчества композиторов в Репино. Всё это выглядело незыблемым в своём постоянстве, подобно кругу отобранных раз и навсегда приёмов, применяемых ею в музыке.

Просматривая фрагменты видеозаписи 1994 года, отснятые в квартире Уствольской, я узнавал до боли знакомую обстановку, как будто и не прошло этих двадцати лет. Мебель, обои, почти все предметы быта – те же, только выглядят совсем ветхими и не такими чистыми, как прежде. Что ж, к середине 1990-х (время, когда снимался фильм) в стеснённых обстоятельствах оказались многие из нас – считали быстро ускользающие «миллионы» и радовались продуктовым посылкам от живущих за рубежом друзей.

Но тогда, в 1975-м, до этого было ещё далеко.

* * *

Мы сидели за столом на кухне, пили чай и болтали о какой-то ерунде. То есть, говорили преимущественно мы с Сергеем Е. Алёша Николаев, как это было ему свойственно, в общей беседе участия не принимал, только благодарил за угощение и улыбался. Галина Ивановна больше слушала и смотрела на нас с интересом, даже, пожалуй, оценивающе.

Атмосфера, впрочем, была вполне непринуждённой, и я подумал – хорошо бы нам и в дальнейшем время от времени собираться всей компанией у любимого педагога. И действительно, вскоре после нашего возвращения с каникул Галина Ивановна дала мне понять, что если я захочу её навестить, она возражать не станет. Я, естественно, решил, что приглашение распространяется на всех ребят, и вызвался известить остальных, но Уствольская меня тут же остановила: «Нет… их не надо». Это показалось мне странным, однако я промолчал. И в дальнейшем всегда приезжал к ней домой один.

Мне приходилось читать, что Уствольская общалась со своими студентами ровно-доброжелательно и никого в классе особо не выделяла. Возможно, когда-то это было действительно так, но в нашем случае всё получилось по-другому. После «смотрин», устроенных ею в конце первого года, мы совершенно явственно разделились на допущенных – и всех остальных. Именно допущенных, а не любимчиков: почувствуйте разницу. Девушек среди этих «избранных» не было вовсе, только юноши. Точнее, юноша поначалу был единственный – я.

Не знаю, чем не угодил Галине Ивановне шестнадцатилетний Серёжа Е., но во взглядах, которые она на него бросала, симпатия не прочитывалась. Я не мог этого понять: мы-то с Сергеем дружили. Через некоторое время Уствольская «забраковала» и Алёшу Николаева, хотя и признавала за ним большие способности.

Николаев был невысоким худеньким подростком с длинными чёрными волосами и пробивающимися усиками, такими же угольно-чёрными и потому заметными. Он был хорошо воспитан, всегда аккуратен и вежлив, но неразговорчив, сторонился компаний и малознакомых людей.

В нашей замечательной Василеостровской музыкальной школе отношение к нему было бережным и даже трепетным. К тому времени, как я туда поступил (сразу в четвёртый класс), Алёша уже активно сочинял и ходил на уроки к Ж. Л. Металлиди. В его музыке, далёкой от подражания классикам XIX века (с чего начинали все мы), было трудно уловить привычную слуху опору на ладовые связи. Самым поразительным было то, что стиль письма, к которому другие начинающие композиторы подбирались годами, он освоил быстро и в столь раннем возрасте. Фактически его музыка была атональной, что в глазах учителей делало её «ультра-современной» и заставляло подозревать гениальность в ребёнке, который слышит т а к.

Мне думается, что разгадку феномена Алёши Николаева следовало бы искать не только в индивидуальной настройке музыкального слуха, действительно необычной и напрямую связанной с особенностями его личности, но и в недетском интересе к манипулированию звуками, которыми он пользовался как деталями строительного конструктора, проявляя при этом недюжинное эстетическое чутьё и фантазию. Записывал Алёша свои пьесы сразу набело, чётким графическим почерком без помарок.

Однажды кто-то посоветовал его родственникам показать работы юного композитора самому Дмитрию Дмитриевичу, и через некоторое время из Москвы был получен одобрительный отзыв. Конечно же, это вызвало в школе большой переполох – перед Шостаковичем все благоговели.

Учился Николаев неровно: интересовался он преимущественно творчеством Скрябина и Шостаковича, а то, что его не увлекало, игнорировал. Преподаватели принимали чудачества талантливого мальчика как должное и всячески его опекали.

Алёша Николаев в музыкальной школе

Жанна Лазаревна несколько раз просила меня пообщаться с Алёшей накоротке – сходить к нему домой, возможно, позаниматься вместе. И я пробовал. Но все мои попытки его расшевелить, обсудить какую-то музыку, поиграть что-нибудь вместе, наталкивались на невидимую стену. Алёша глядел на меня с вежливым недоумением, как будто я произнёс какую-то бестактность, улыбался и молчал. Я остро ощущал неловкость ситуации, но как её преодолеть, не знал.

Тогда я не догадывался, что он страдал расстройством психики. Каким именно, точно сказать не могу, но скорее всего, это была мягкая форма аутизма. Возможно – синдром Аспегера, при котором ребёнок может быть наделён незаурядным интеллектом и даже творческими способностями, но коммуникация с другими людьми представляет для него большую проблему.

В Советском Союзе такого диагноза не ставили, но если бы он и существовал, что с того? Положа руку на сердце, отношение к детям с особенностями развития было у нас, мягко говоря, неважным…

Квартира, в которой жили Николаевы – Алёша, два его брата и мать, находилась во флигеле дома на Васильевском острове, внутри замкнутого двора. Что такое ленинградский двор-колодец, по-настоящему знает только тот, кто застал эти изнанки бывших доходных домов в их первозданном, так сказать, аутентичном состоянии.

Неровный, в трещинах асфальт с пятнами сырости. Желтовато-бурые стены со свисающими вдоль них потемневшими от старости водосточными трубами. Вечные сумерки. Солнце, едва ощупав лучами край стены под нависающей металлической кровлей, сразу же отшатывается и в страхе убегает, и если вы, сидя на подоконнике, высунетесь наружу, то в лучшем случае обнаружите над собой жалкий лоскут блёкло-голубого неба, а чаще – пропитанную влагой серую вату облаков, которой заткнут этот каменный кувшин.

Окно темноватой Алёшиной комнаты глядело в упор на выступавшую углом давно некрашеную стену соседнего дома. Трещины и потёки образовывали на ней причудливые узоры, и в период увлечения живописью, в последние месяцы жизни, Алёша снова и снова воспроизводил в своих работах эти линии и пятна, пытаясь передать что-то, что видел в них он один.

В училище Николаеву было трудно. На учебных концертах он прекрасно исполнял свою музыку, вызывая восхищение однокурсников, но беда была в том, что по многим предметам он не успевал. Его невозможно было заставить отвечать урок перед всем классом, а если лекция была ему неинтересна, он на глазах у преподавателя погружался в чтение принесённой с собой книги, например, сказок Гофмана. На учительские замечания отвечал неуместной и как бы ускользающей улыбкой, из-за которой получил у девочек прозвище «Джоконда». Кто-то из педагогов проявлял мудрую терпимость, а кто-то откровенно злился, трактуя такое поведение как наглость и нежелание соблюдать субординацию.

Нервировал он и Уствольскую. На уроках по композиции Алёша честно выполнял все задания, но, казалось, не нуждался в учительском руководстве и никогда ничего не исправлял. Да и как он мог что-то исправить? Ведь для этого нужно получить от преподавателя какие-то конкретные рекомендации: «вот здесь материал зазвучит лучше, если облегчить фактуру», «тут требуется развитие, подумай над этим» – нечто в таком роде. Но практических советов Галина Ивановна не давала, вот и получалось – конструкция сложилась вроде бы хорошо, а преподаватель требует непонятно чего. «Сути» какой-то. И Алёша просто приносил на урок новую пьесу.

С Николаевым Галина Ивановна чувствовала себя некомфортно: мало того что «протеже» Шостаковича, так ещё и со странностями.

Почему она не видела, как это всё похоже на неё саму? Уствольская ведь неоднократно подчёркивала, что секреты творчества она постигла абсолютно самостоятельно и что учителя не оказали на её развитие никакого влияния. Разумеется, преувеличение, но важно, что себе-то она засчитывала данное качество в плюс!

В документальном фильме «Музыка подсознания» Уствольская, вспоминая годы отрочества, говорит о своём одиночестве в мире сверстников. Держалась она замкнуто, подругами не обзавелась, свободное время проводила в прогулках по городу, «и всё одна».

И даже с Татьяной, сестрой-двойняшкой, у неё не было душевной близости. Однажды та в разговоре со своим коллегой (Т. И. Уствольская была по специальности инженером-проектировщиком) высказалась о сестре так: «Она у меня композитор и какая-то нелюдимая».

Татьяна Ивановна Уствольская. Рис. Л. И. Коренева.

Помимо проблем с общением, были у Галины сложности и с учёбой. И, в конечном итоге, ей, так же, как Николаеву, старт в жизни дал Шостакович.

Помня себя в юности, Галина Ивановна могла бы увидеть в Алёше Николаеве нечто родственное. Но этого почему-то не случилось, Николаев её только раздражал.

Досрочно перейдя на следующий курс, я стал видеть Алёшу намного реже, тем более что наша семья переехала в новый дом на самой окраине города, а Николаевы продолжали жить в центре, на Васильевском острове. Но я замечал, что он сблизился с Васей Корунченко, начавшим посещать композиторский класс Уствольской.

Корунченко был открытым, если не сказать простоватым парнем, непосредственным и очень общительным. В группе студентов-теоретиков, где уже сложилась своя компания, его, бывшего баяниста, неряшливо одетого и по-безуховски неуклюжего, приняли не слишком тепло. Зато он каким-то образом сумел подобрать ключик к вечно погружённому в себя Николаеву. Вася болтал без умолку, Алёша слушал и улыбался, и оба, по-видимому, были довольны.

Год спустя Николаев был отчислен из музыкального училища за неудовлетворительные оценки по двум общеобразовательным дисциплинам. Больше он среди нас не появлялся и музыку писать перестал. Говорили, что он вроде бы устроился в театр рабочим сцены… Сейчас, думая об этом, я пытаюсь представить себе нашего Джоконду, с его хрупкой фигурой и скрябинскими изящными руками, таскающим тяжести – и не могу.

Но всё же одна ниточка, связывавшая его с училищем, ещё сохранялась: Николаев продолжал видеться с Корунченко, они навещали друг друга. Через несколько месяцев после того, как не стало Васи (рассказ об этом впереди), жизнь Алёши трагически оборвалась: поздней осенью, в самое тёмное время, когда день, едва начавшись, превращается в вечер, он вышел из дома и пропал. Обнаружили его на вокзале в туалете. В петле.

Бывая в гостях у Уствольской, я несколько раз пробовал завести разговор о Николаеве, но тщетно – эта тема не вызывала у неё никакого интереса.

Позднее я узнал, что когда в семье Николаевых возникла идея издать его сочинения, Алёшина мать обратилась к Галине Ивановне с просьбой посмотреть и, может быть, отредактировать рукописи, но получила отказ.

Ноты всё равно были напечатаны, а до этого в филармонии устроили вечер памяти Алёши Николаева: организовать всё это помог известный ленинградский критик М. Г. Бялик.

Он произнёс вступительное слово, демонстрировал картины Николаева и его рукописи, звучала фортепианная музыка композитора, ушедшего из жизни в восемнадцать лет.

Только вместо Алёши за роялем сидел я…

Музыка Алёши Николаева.

Уствольской среди публики не было, но у меня это уже не вызвало удивления. Я привык к ней – такой, какой она была. Любого другого педагога можно было бы осудить за подобную чёрствость, но только не её. У неё это выглядело как поведение абсолютно свободной, не скованной условностями творческой личности, которой всё позволено и никто и ничто не указ. Я, во всяком случае, понимал это тогда именно так: пять лет тесного неформального общения с ней сделали своё дело.

* * *

Почтение, с которым я взирал на Уствольскую, исключало какую-либо фамильярность с моей стороны, да и разница в возрасте к этому не располагала. И поначалу, приезжая к ней на проспект Гагарина, я, конечно же, продолжал обращаться к ней как положено, на «вы» и по имени-отчеству, по-питерски чётко выговаривая окончания: «Галина Ивановна».

Он морщилась и поправляла: «Не Иван-овна, а Иванна!». Откуда взялась у неё эта фобия, сказать не могу. Никакой тяги к чему-то простонародному (за исключением разве что матерных частушек, слабость к которым проявлялась у неё в самые неожиданные моменты), я у Уствольской никогда не замечал. Но факт остаётся фактом: слушая, как я произношу её отчество, она вся передёргивалась. И, наконец, сказала: «Давай-ка на “ты” и просто Галя. А ещё лучше, зови меня Гага, меня так называли в детстве».

Это невероятное предложение в её устах прозвучало удивительно естественно. И с этого дня мы называли друг друга по имени: она меня – «Андрюшка», я её – «Галя». Первое время, услышав это обращение, она вздыхала и, задумчиво, с мечтательной полуулыбкой на выдохе, поправляла: «Гага…»

Но «Гага» у меня как-то не прижилось.

Два-три раза в месяц, обычно вечером после занятий в училище, я приезжал к ней, усталый и голодный как волк или как семнадцатилетний подросток. Дома у Гали часто не было никакой еды. За тем, из чего можно приготовить пищу, нужно идти в магазин, а там – очереди, в них стоят люди, с которыми неминуемо придётся вступать в какой-то контакт. Они могут даже дотронуться до тебя или, чего доброго, затеять разговор.

СССР. В магазине. Не постановочное фото.

Уствольская стремилась избегать случайного общения, и сопряжённые с этим бытовые проблемы частенько приходилось решать за неё тем, кого она к себе приближала. Я, впрочем, не видел в этом ничего предосудительного: сходить в магазин, чтобы помочь любимой учительнице – что может быть естественнее?

Хорошо помню, как это было в первый раз. Уствольская (тогда ещё Галина Ивановна), усадила меня на диван в комнате, где стоял рояль, а сама почему-то не села. Она передвигалась по комнате как будто бы бесцельно, потом переместилась в прихожую, оттуда – на кухню: все двери внутри квартиры были нараспашку. Я поднялся с дивана и вышел следом – она стояла перед открытым холодильником (а там хоть шаром покати, только какие-то склянки на полке) и бормотала: «Надо бы поесть, а у меня ничего нет…»

Я вызвался сходить в магазин, но тут же сообразил, что с финансами у меня туговато – только мелочь какая-то звякнула в кармане. Родители выдавали мне ежедневно рубль-полтора, на них я питался в училищной столовой и ещё отначивал понемногу на приобретение нот.

Галина Ивановна опять скрылась из виду, а вернувшись, протянула мне синенькую бумажку, пятирублёвую купюру: «Купи, наверное, картошки… И хорошо бы кислой капусты. Ещё хлеба чёрного и к чаю что-нибудь. Ну, и водки…»

Картофель в магазине подавался механически, по специальному металлическому жёлобу-транспортёру: мокрые, перепачканные в земле картофелины с грохотом вылетали на весы, а оттуда продавщица пересыпала их покупателю в «авоську». Квашеную капусту, зачерпнутую из большой бадьи специальной огромной вилкой, клали в полиэтиленовый мешочек.

За хлебом пришлось идти в другой магазин, там же я купил триста грамм ванильных сухарей и первую в своей жизни бутылку водки.

Чистить картофель я не умел, Уствольская, по-видимому, тоже, и мы сварили его прямо в кожуре. Посидели на кухне, выпили. Разливали почему-то в рюмки, предназначенные для варёных яиц. Оказалось, что водка только для меня, Галина Ивановна к ней не прикасалась. Сказала: «У меня своё», – и накапала себе валериановых капель.

Это превратилось в своеобразный ритуал: мой приезд на Гагарина, обычно к пяти вечера, поход в магазин, картошка с кислой капустой, чай с сухарями или сушками и почти каждый раз – водка. Алкоритм наших посиделок бывал такой: три мои рюмки с водкой – одна её с валерьянкой. Пить я был не приучен и пару раз серьёзно перебрал, но постепенно более или менее адаптировался.

После насыщенного делами и событиями дня – долгой, в переполненном транспорте дороги от южной окраины города до Театральной площади и переулка Матвеева, нескольких учебных «пар», конспектов, толчеи на переменах и постоянного обмена какой-то информацией, Галин дом казался заколдованным местом, где всегда таинственно-тихо и ничего не происходит. И само время течёт здесь иначе, чем везде, и даже не течёт вовсе, а только плавно колышется в плотном, упругом полумраке её комнат. Мне это очень нравилось.

Одно из важнейших различий между семнадцати-восемнадцатилетним юношей и человеком зрелого возраста состоит в том, что время они ощущают неодинаково. С Галей я этой разницы не чувствовал вовсе и, бывало, просиживал у неё по семь-восемь часов, как сказали бы сегодня, «зависал».

Пребывание «в иной реальности» прекращалось всегда внезапно. Словно какая-то невидимая цепочка, на которой я был подвешен, вдруг обрывалась, и я обнаруживал себя сидящим в чужой квартире, часы показывают, что полночь давно миновала, и надо идти пешком до дома, где живут мои бабушка и дедушка, готовые принять меня когда угодно, хоть в три часа ночи.

Иногда Галя «закрывала вечер» сама, говоря будничным тоном: «Уже поздно, тебе пора». Или: «Скоро вернётся Костя». Несколько раз, досидевшись до металлического лязганья лифта в ночной тишине, я сталкивался на пороге с невысоким мужчиной, лет тридцати или чуть старше – в сумраке прихожей было толком не разглядеть.

Костя был музыкантом, играл в ресторане и всегда приходил очень поздно. Галя нас друг с другом не знакомила и слово «муж» при мне не произносила. Говорила:

–Ну… он хочет здесь жить, я не возражаю.

Почти то же самое я слышал от неё в отношении её помощницы по дому:

–Она хочет приходить сюда прибираться, ну что ж…

И вздыхала. И точно таким же тоном – о пианисте, бывшем в те годы энтузиастом, пропагандировавшим творчество Уствольской:

–Опять он собирается играть мою музыку. Зачем ему это нужно? Не понимаю...

О своей музыке она заговаривала редко. Однажды я увидел у неё на пюпитре рояля рукописные нотные листы (кстати, крышку клавиатуры Галя всегда держала открытой, и это заставляет меня относиться скептически к заверениям «поздней» Уствольской о том, что она сочиняет, не прикасаясь к инструменту).

Я подошёл к роялю. Не то чтобы меня обуревало любопытство, но вежливость, как я её понимал в то время, требовала проявить интерес. Галя быстро собрала листочки (помнится, это был черновик Композиции №3) и сунула их в секретер: «На это не смотри! Не знаю, пока не знаю… Целый день мучений из-за нескольких нот, да и те, может быть, не суть! Ох… Кому повем?»

Эту фразу, позаимствованную из эпиграфа к чеховскому рассказу, она повторяла часто. И о том, что работается ей тяжело, тоже говорила не раз, не без гордости, как о своём личном достижении.

Я искренне сочувствовал Гале и даже восхищался её героизмом. Сейчас я уже не так уверен в том, что сизифов труд – это то, что аттестует композитора наилучшим образом. Но Уствольская была убеждена: творчество должно даваться ценой неимоверных усилий. Более того, она считала, что те, кто устроен иначе, чем она, не могут создать ничего достойного упоминания.

Спотыкаясь о несообразности такого рода, я пробовал задавать Гале уточняющие вопросы, но взгляд её сразу же потухал, она отделывалась междометиями – «Ну да, да…» и отгораживалась невидимой стенкой. И я думал: наверное, я чего-то не понимаю, а Гале открыт иной, более глубокий уровень знания, мне пока недоступный. Она не может быть неправа!

Память услужливо подсовывает мне множество мелочей, помогающих воссоздать атмосферу наших совместных бдений, но хоть убейте – я не могу реконструировать в уме ни одной сколько-нибудь содержательной беседы с Уствольской. Я мог бы написать целую главу о том, что мне хотелось тогда обсудить с ней: творчество Малера и Берга, Гершвина и Пуччини, Прокофьева и Шостаковича; прозу Достоевского и Бунина; проблему красоты и уродства. Но разговор, едва начавшись, сразу же угасал или переходил на пустые банальности.

Почему же мне казалось, что за её молчанием, за её косноязычием, за подчёркнутой ограниченностью интересов стоит какое-то великое, таинственное знание?

Она никогда не повышала голоса и вообще держалась очень спокойно. Речь её была ровной по тону, лишенной аффектированных интонаций, с лёгкой картавостью на «л». Голос – негромким, слегка приглушённым, но звук его был приятен. Фразы – короткими и отрывистыми, не без корявостей: суть не может изъясняться плавно, она выражает себя косноязычно и в умолчаниях.

Галя могла вообще ничего не говорить – молчать умела так, что вас буквально облепляло приятное, расслабляющее тепло. Душевный комфорт в чистом виде. Но могла замолчать и по-другому – и тогда вас окатывала волна такого колючего холода, что хотелось отойти от неё подальше, на безопасное расстояние и сбросить с себя это жуткое, заставляющее цепенеть напряжение. Мне довелось испытать на себе подобное лишь однажды, когда я сдуру пришёл (вернее, попытался прийти) к ней в гости к ней со своей подружкой – впечатление незабываемое!

Если экстрасенсы всё-таки существуют, то Уствольская, мне кажется, могла бы достичь на этом поприще выдающихся результатов. Или же стать гипнотизёром (они-то уж точно существуют). Или же…

Ведьма – это ведь не та, что летает на помеле или в ступе, а та, у которой легко находятся свидетели её полётов.

Она никогда не зажигала верхний свет: только торшер или бра, или настольную лампу. Мы сидели то на кухне, то в комнате, то рядом, то порознь, иногда я – у рояля. И, хотя он приглашающе-нежно светился старыми, приятными на ощупь клавишами, играть мне на нём не дозволялось. Нет, формально не запрещалось. Но я без всяких слов с Галиной стороны чётко осознавал, что здесь – табу.

Возможно, ей было свойственно иррациональное убеждение, что рояль помнит все прикосновения пальцев и хранит в себе все звуки, которые эти пальцы заставляли его порождать. Стены тоже их впитывают – и как знать, каким образом чужая «аура» повлияет на мысли той, которая творит в этой комнате? И потому – никакой сторонней музыки! Кроме той, конечно, которую сама хозяйка согласна впустить. А впускала она очень немногое – по пальцам на одной руке можно пересчитать.

В некий логически для меня неопределимый момент вечера из полутьмы кабинета начинала тихо звучать музыка.

Я откладывал книгу, которую листал, сидя на кухне. Осторожно, без скрипа половиц пробирался в кабинет и садился рядом с Галей на диван. Божественные звуки! И она, внимая им, кажется, забывала дышать. Брала меня за руку и крепко держала, словно прося о помощи. Минута, другая, и, наконец…

Тут она резко поднималась и говорила сердито:

–Ну вот, пошло не туда! Общие места. Будешь слушать дальше?!

И уходила на кухню, одна.

К этому моменту Галя снова появлялась на пороге кабинета.

–Ну, да, да, да! Бессмысленное стрекотание на радость пианистам… А кстати, ты знаешь, что Рахманинов был под два метра?

Очередной логический перевёртыш. По-видимому, я должен был осознать, что все эти «бестактности» в обращении с собственной темой Рахманинов допустил исключительно по причине своего высокого роста.

Проблема роста определённо её беспокоила. «По-настоящему талантливыми могут быть только маленькие люди»,– заявляла Галя тоном, не допускающим возражений.

Однажды, видимо, почувствовав, что эту парадоксальную максиму надо всё же как-то обосновать, добавила: «В Москве на пленуме Союза композиторов я разговаривала с Пахмутовой. Так она мне вот посюда!» – и совершенно по-детски, проведя внутренним ребром ладони по переносице, продемонстрировала рост воображаемой Александры Николаевны. Я слегка оторопел.

«Гоголь тоже был маленьким»,– продолжила Галя, глядя на меня с укором. Я невольно сжался, попытавшись спрятать свои метр восемьдесят два, но не преуспел.

Иногда вместо Рахманинова звучал Малер, «Der Abschied». Здесь тоже была суть. За все годы наших регулярных встреч Уствольская ни разу не захотела послушать какую-то иную музыку, за исключением разве что песен Мирей Матье.

Эта французская певица ей действительно нравилась, и Галя примеряла её внешность на себя: маленькая, темноволосая, со стрижкой. Она брала конверт с пластинкой, демонстрировала мне отпечатанное на нём изображение знаменитой француженки, и спрашивала: «Правда она на меня похожа»?

Именно так, не наоборот.

Советская пластинка с песнями Мирей Матье

Ещё один женский образ, который ей был дорог – героиня Джульетты Мазины из фильма «Ночи Кабирии». Уствольская часто к нему возвращалась и повторяла растроганно: «Понимаешь, она такая несчастная, одинокая. Все её обижают, а тот, кому она доверилась, её предаёт».

Однажды добавила к этому: «Ты тоже меня предашь».

Я долго ломал голову, пытаясь понять, что она имела в виду. Понял через много лет.

Иногда Галя декламировала стихи, всегда одни и те же: «Заклинание» Пушкина.

«О, если правда, что в ночи,

Когда покоятся живые

И с неба лунные лучи

Скользят на камни гробовые,

О, если правда, что тогда

Пустеют тихие могилы, –

Я тень зову…»

Как-то раз предложила: «Давай попробуем Баратынского. Он у меня вон там».

Я снял томик с полки и начал читать. Минут через три Галя меня остановила: «Нет… это не то».

И снова начала бормотать, действительно, как заклинание:

«Я тень зову, я жду Леилы,

Ко мне, мой друг, сюда, сюда!»

Потом вышла в соседнюю комнату, и вскоре оттуда донеслись звуки:

Однажды она достала из шкафа и положила мне на колени партитуру «Песни о Земле». Я раскрыл ноты и увидел, что от титульного листа с угла оторван изрядный кусок. Это было странно и не похоже на Уствольскую – с неодушевлёнными предметами она всегда обращалась бережно.

–Что это с Малером у тебя произошло? – спросил я.

Лицо её омрачилось.

–Там была дарственная надпись этого.

– Кого?

– Ну, этого! Шостаковича!

– И что же?

– Я все его автографы уничтожила!

Признаюсь, я ничего не понял в этой вспышке, кроме того, что ненароком коснулся очень личного.

Это был один из немногих случаев, когда Уствольская упомянула о чём-то относившемся к её прошлому. О себе она обычно не рассказывала, ни о юности, ни о детстве. И, кстати, на корню пресекала попытки поздравить её с днём рождения.

Не демонстрировала Галя и никаких фотографий. Помню, я сам обратил внимание на фото мужчины, стоявшее на полке за стеклом, и спросил: «Это твой папа?» Она ответила: «Да. Он был глухим», – и это было всё, что она сообщила мне о своём отце.

И. М. Уствольский в молодости

О матери и родной сестре – вообще ни слова, не говоря уже о более дальних родственниках.

Как же я был удивлён, выяснив впоследствии, что одна из Галиных двоюродных сестёр, Наталья, была, оказывается, известным архитектором-реставратором, а в годы войны автором идеи маскировки высотных зданий – Адмиралтейства, Михайловского Замка и Петропавловской крепости. Она пережила в Ленинграде Блокаду и оставила потрясающие по силе воздействия воспоминания.

Я мог бы привести тут фрагменты разных новелл, из которых составлены мемуары. Например, описание работы девушек и юношей-альпинистов: воплощая в жизнь идею автора воспоминаний, они, с колоссальным риском для жизни, укрывали маскировочными материалами шпили Адмиралтейства, Михайловского Замка и Петропавловской крепости – и постепенно выбывали из строя, умирали от истощения.

Или – жуткий рассказ о том, как соседи по дому продавали по вечерам на улице студень, сваренный из мяса трупов.

Или – очень грустную историю о том, как молодой милиционер «с земли», крепкий здоровый парень, под угрозой ареста отобрал у изголодавшейся девушки (опять-таки автора этих мемуаров) краюху хлеба, которую она несла в больницу матери, помешавшейся в результате дистрофии.

Или – эпизод, когда толпа ожидавших в булочной своей очереди на получение положенных 150-200 грамм хлеба заслонила от глаз работников магазина малыша, стащившего с прилавка кусочек…

Но, пожалуй, процитирую только один отрывок, вот этот. О походе семьи на концерт в филармонию.

«Моё бархатное платье не пригодилось, никто не раздевается, сидят в шубах, ватниках, в валенках. И всё же сидеть холодно. И от дыхания, и от разговоров, поднимается пар. Нет, не надо присматриваться. Становится страшно. Худые и почерневшие лица, провалившиеся с тёмными подтёками глаза, заострившиеся носы, острые скулы, бескровные губы, небритые щёки. Печать голода на них, на всех этих людях, и на нас самих, вероятно, тоже. Но, несмотря на голод, на полное отсутствие сил, люди пришли, пришли, они хотят слышать музыку, музыку Чайковского. Много мужчин. Может, они молодые? Но голод сравнял и старых и молодых, все на одно лицо. Особенно страшно выглядят те, кто повязался поверх шапки ещё и бабьими платками. Эти, пожалуй, точно не выживут. А женщины? Где их красота, миловидность, блеск? И они тоже в платках, и тоже, так же бесконечно стары. Это тени людей, среди блестящих, торжественных колонн, под сверкающими люстрами... Вот об этом тоже надо бы написать симфонию.

Но, вот входят музыканты и пристраиваются за своими пюпитрами. Они тоже в ватниках, с намотанными вокруг шеи шарфами, в валенках. Да, и они, такие же, как мы! Один лишь дирижёр – ослепителен, он, как и полагается, как всегда, во фраке, в манишке. Взмах его палочки и полилась музыка. Шестая симфония в осаждённом Ленинграде. В зале тихо, тихо. Никто не осмеливается кашлянуть. Только жалобы скрипок, только музыка. В зале тихо, но если прислушаться, снаружи, в городе звучит своя музыка. Это аккомпанемент сегодняшнему концерту – артиллерия. Во время чудеснейшего анданте эти звуки приближаются, не хочешь, а всё равно слышишь ставший, увы, таким привычным, уху – свист снарядов и глухой треск. Но мозг отмечает эти звуки как-то машинально, в сущности, они не мешают. Глаза людей блестят, на щеках слёзы. Что за музыка! Ведь здесь вся жизнь! И вот, последние аккорды – умирание. Как это понятно сейчас! Последние вздохи оркестра. Тишина».

(Наталья Михайловна Уствольская. Блокада. Воспоминания).

Н. М. Уствольская

Между прочим, в своих мемуарах Наталья Михайловна не раз упоминает о двоюродных сёстрах Тане и Гале, отправившихся в эвакуацию, каждая со своим вузом. Таня находилась на Урале и готовилась выйти замуж за симпатичного юношу. Галя сетовала на дефицит нотной бумаги в Ташкенте. Да, по-видимому, эти двойняшки выросли совсем разными.

Ни о чём таком Галя мне не рассказывала, и поневоле складывалось впечатление, что она полностью одинока, и в физическом, и в метафизическом смысле, как будто появилась на свет не вследствие действия законов природы, а сама собой, из чистого эфира, не замутнённого никакими «биологическими добавками».

Это вполне гармонировало с образом Уствольской-композитора, которая и в музыке должна была казаться плодом «непорочного зачатия», без «родителей» и вообще каких-либо предшественников.

Кстати, о религии она тоже при мне не заговаривала. Во времена советского «застоя» можно было встретить женщин артистически-богемного склада, которые держали дома иконы, посещали церковь и любили обронить этак ненароком:

–Вот я на Николу в храме была.

Или:

–Как-то мне не по себе, надо к батюшке сходить».

От Уствольской я ничего подобного не слышал, хотя и знал, что она крещёная. Меня она иногда поддразнивала, называя «нехристем», сама же носила крестик и однажды, показав его мне, сказала, что она лютеранка. Я не удивился, хотя, наверное, стоило. Просто не придал этому значения.

Иногда я заставал у Гали других визитёров, и это непременно был кто-то из числа её бывших учеников. Например, Вадим Веселов, композитор, некогда подававший большие надежды, но затем «что-то пошло не так». Чаще других Галю навещал в то время Саша Ф., смотревший на Галю, как мог бы смотреть на икону преданный пёс (если бы, конечно, пёс был способен молиться).

Где-то по углам коридоров музучилища в те годы ещё шевелились сплетни об особых отношениях Уствольской с некоторыми студентами, о каких-то связанных с этим разбирательствах и о том, что один из тех молодых людей даже стал её мужем. Я оставался безучастным к этим слухам – примерно так же, как к обсуждению проблемы жизни на Марсе.

Несмотря на то, что визиты на проспект Гагарина сделались важной частью моей жизни, общение с Уствольской отнюдь не поглощало меня целиком. У меня было много других интересов: мои книги, мои музыкальные штудии, студенческая компания, девушка, дружба с которой обещала вот-вот перерасти в нечто большее, чем прогулки за руку и совместное прослушивание музыки при свечах.

Наверное, Гале действительно было присуще своеобразное очарование, помогавшее привораживать юношей. Готов в это поверить, хотя лично для меня возрастная пропасть размером почти в сорок лет полностью закрывала эту тему.

Я видел перед собой женщину – когда-то её, вероятно, можно было назвать миниатюрной, а теперь, скорее, приземистой – которая не могла бы похвастаться ни ярким лицом, ни красивой фигурой, ни изящной походкой. Безусловно, немолодую. Но в ней, действительно, сквозило что-то необычное, трудноуловимое… какой-то не до конца угасший отзвук детства – обаятельное и вместе с тем тревожащее эхо. Нет, не смогу это описать, тут требуется перо Набокова.

Недавно, посмотрев видеозапись Галиного разговора с Рейнбертом де Леу, музыкантом, ставшим одним из пропагандистов творчества Уствольской в Европе, я подумал: боже ты мой! Да она же с ним кокетничает! Двадцать лет, прошедшие с момента нашего знакомства, прямо скажем, не омолодили Галю. Но этот голос с чуть надломленными, воркующими интонациями – всё тот же.

«Галина Уствольская». Режиссер Шерри Дёйнс. VPRO (Голландия), 1994 г. (фрагмент)

Конечно же, я гордился этой необычной дружбой. И долгое время считал себя единственным в нашем кругу, кого Галя почтила таким доверием. О том, почему её выбор пал именно на меня, чем я мог заинтересовать взрослую женщину, к тому же известного композитора, я как-то не задумывался.

И лишь гораздо позднее я понял, что всё дело было в её стремлении создавать и поддерживать вокруг себя среду, внутри которой она чувствовала себя максимально комфортно. Формировалось это окружение преимущественно из её учеников, «текущих» и бывших, но годились для этой цели не все, а лишь те, кто уже через пару месяцев начинал смотреть на Уствольскую с благоговением.

Время от времени в этом тесном мирке осуществлялась ротация: оперившиеся и вышедшие на собственную дорогу ученики – то есть совершившие предательство, вежливо, но непреклонно выпроваживались за его пределы и заменялись на следующих, таких же юных и восторженных, легко поддававшихся обаянию сильной личности.

Самые стойкие и преданные держались рядом с ней дольше и были ей ближе других. Но какую цену они за это платили?

Однажды в мае, накануне Дня Победы, а может быть, в сам этот день, Уствольская позвонила мне домой и попросила об услуге: она уезжала в Дом творчества «Репино» и хотела, чтобы я её проводил.

В том, что она собиралась устроить себе небольшой внеплановый отпуск, не было ничего странного. Необычным было другое: Галя впервые попросила меня её сопровождать. Я прибыл на Гагарина, предполагая, что наш путь лежит на вокзал и я нужен, чтобы нести тяжёлый чемодан. Но оказалось, что у Гали одна сумка и едем мы в Репино на такси.

Мы погрузились в машину и отправились. Когда миновали городские кварталы и выехали на шоссе, залитое ослепительным весенним светом, Галя внезапно сказала:

– Васька вчера приезжал, он такой дурной! Вылез из ванной и бегал по квартире нагишом, пока я не дала ему пижаму.

Я тогда ещё не водил машину и за рулём не сидел, и это хорошо – в противном случае аварии было бы не избежать. В голове у меня зароились мысли: Васька? Корунченко?! Он что же, бывает у Гали? И вот так запросто? До такой степени запросто, что принимает у неё дома ванну и…

Она говорит о его визите таким обыденным тоном, как будто о чём-то очевидном и хорошо мне известном. Но я-то слышу об этом в первый раз!

А сам Вася? Это же мой приятель. Я видел его в училище буквально пару дней назад и отметил про себя, что ему в очередной раз не удалось напроситься в провожатые симпатичной однокурснице. Тот самый Вася, которому я посвятил одно из своих сочинений, а он мне – своё (такие обмены между нами, учениками Уствольской, были приняты, это был знак не только дружбы, но и принадлежности к некоему элитному клубу).

Этот Вася, порывистый и говорливый, неспособный держать в себе никакие свои чувства и мысли – они мгновенно отражались у него на лице, а потом выбалтывались – этот Вася, которого я, несмотря ни на что, уважал и талантом которого искренне восхищался, оказывается, скрывает от меня свою близкую дружбу с Галей?! Эта мысль почему-то кольнула больнее всего.

Был полдень. До самоубийства Васи Корунченко оставалось несколько часов.

* * *

Дом творчества композиторов «Репино», торжественно подаренный ленинградским композиторам в 1948 году под аккомпанемент бушующей в прессе кампании против антинародности и формализма в музыке, в 1970-х был тихим и уютным дачным комплексом-пансионатом закрытого типа.

Места вокруг – самые романтические. Берег Финского залива, с его ста пятьюдесятью оттенками серого, грядами розоватых валунов и дымчатыми кронами сосен. Сразу за территорией пансионата начинался лес, не дремучий, а какой-то очень миролюбивый и – в то время – грибной.

Репино, берег Финского залива

Путёвки для своих, то есть членов СК и Музфонда, стоили совсем недорого, а чужие допускались сюда редко. Летом, конечно, бывал «аншлаг», в остальное же время композиторы уединялись в двух-трёхкомнатных деревянных домиках-коттеджах, чтобы спокойно поработать, живя на всём готовом. Если не работалось, ходили друг к другу в гости поболтать, перемыть косточки коллегам, поругать начальство, ну и выпить, разумеется.

В этот-то патриархальный творческий резерват и привезла меня Уствольская. Время было обеденное, и она сразу удалилась, сказав мне: «Посиди в коттедже, я принесу тебе что-нибудь из столовой. Со мной тебе туда нельзя – пойдут всякие разговоры, ну ты понимаешь».

Я, конечно, понимал. Взрослый мужчина, щёки и подбородок которого уже начали затеняться лёгкими белёсыми облачками, не должен компрометировать свою пятидесятивосьмилетнюю учительницу совместным походом в столовую.

Тем более, что я уже и сам был в каком-то смысле преподавателем: в течение нескольких месяцев занимался композицией с Галиными учениками.

Это получилось так. После отчисления Николаева и ухода из класса Уствольской ещё одного или двух студентов, ей понадобилось пополнение. Оно подоспело в лице троих новичков, принятых на теоретико-композиторское отделение. Я сидел у неё в классе, когда эта троица явилась к назначенному времени – нескладные пятнадцати-шестнадцатилетние мальчишки. Один из них, Володя Радченков, был высоким и корпулентным и, даже находясь на почтительном расстоянии от Уствольской, казалось, нависал над ней, как скала.

Уствольская остановила вошедших – не словом, а только взглядом, и все трое растерянно топтались посреди класса, не решаясь подойти поближе. Следуя своему излюбленному сценарию, Галина Ивановна сразу же забилась за рояль. Когда аудиенция завершилась (довольно быстро), она сказала мне: «Слушай, эти… они какие-то странные. Я их боюсь! Может быть, ты позанимаешься с ними вместо меня?»

И я подставил подруге плечо – стал придумывать первокурсникам задания и проверять их. Радченков принёс мне целую тетрадь, исписанную от корки до корки – шесть или семь пьес, записанных «белыми» нотами, без бемолей и диезов», и совершенно беспомощной рукой. И что я должен был делать в такой ситуации?

На следующем уроке я сыграл ему по партитуре экспозицию девятой симфонии Брукнера и проанализировал её, такт за тактом, прочитав попутно «лекцию» о том, что такое музыкальная логика, почему соединение тех или иных интервалов порождает в нашем сознании такие-то образы и откуда вообще в музыке берутся содержательные моменты. Спасибо Адаму Стратиевскому – его школа.

Свободного времени у меня было немного, я готовил выпускную программу по фортепиано, писал дипломную работу по композиции и посещал лекции, поэтому встречаться с учениками мог только один раз в неделю. Денег за работу мне никто не платил, но об этом я даже не задумывался.

После обеда мы с Галей долго бродили по репинскому лесу – майскому, свежему, прошитому светлыми тропинками. Воздух был влажным и до такой степени напоённым счастьем, что мне казалось: дайте мне сейчас карандаш и нотную бумагу – и через несколько часов я смогу поразить мир музыкой невиданной красоты.

Почему-то вдруг мелькнула мысль о Васе: приезжал к Гале, чтобы принять ванну, дурачок! Как будто больше негде помыться. А мы с ней сейчас гуляем по этому чудесному лесу, молчим… Разговаривать и не нужно. Мы с ней близкие друзья, мы на равных, именно меня она выделила среди всех остальных. Сколько раз она, не говоря этого прямо, давала мне понять, что только во мне видит настоящий талант! Нет, Васька – он, конечно, тоже очень способный, но такой дурной…

Правильно подобранные, вовремя и нужным тоном произнесённые слова обладают великой, прямо-таки магической силой. И если бы Вася в этот день получил возможность поделиться со мной тем, как он провёл последний в своей жизни вечер, то даже услышь я нечто поразительное, моя реакция на это была бы однозначно иронической: «Ну, Васька даёт! Дурной – он и есть дурной.»

День между тем клонился к красивому балтийскому закату. Мне пора было уезжать: дорога до дома, разумеется, не на такси, а на автобусе, метро и трамвае, могла занять около трёх часов. Но не успел я облечь это соображение в словесную форму, как Галя сказала: «Зачем тебе ехать сегодня? Переночуй здесь, поедешь завтра».

Вообще-то делать в Репино мне было совершенно нечего. Да и родители, хоть и знали, куда я поехал, могли забеспокоиться. И занятиями в училище манкировать так уж в наглую не хотелось: близились выпускные экзамены.

Но Галя проявила настойчивость. Что ж, взрослые мужчины за мамину юбку не держатся и в училище являются, когда считают нужным. Я остался.

Она ушла в спальню, а я долго сидел в гостиной у рояля, вертел в голове так и этак стихотворение Гейне, на которое хотел написать романс (ничего не получалось), тихонько, чтобы не потревожить Галю, касался клавиш. И, наконец, уснул на диване.

Назавтра всё повторилось. Утром она меня опять не отпустила, мы гуляли по лесу, потом сидели в коттедже. Домой я приехал заполночь. Стараясь не шуметь, разделся, на цыпочках прошёл в свою комнату. Лёг, и тут на пороге появилась мать.

–Андрей, ты знаешь, что Вася умер?

–Как?!

Внутри у меня всё оборвалось.

–Повесился. Тебе из милиции звонили …

Дальнейшее я помню смутно – было очень больно. Накатывала тошнота, и в голове молотом бухал вопрос: «Зачем?! Почему он это сделал?! Зачем – понятно: чтобы не жить. Но почему? Почему?!».

* * *

Дом, где Корунченко жил с матерью и братом, смотрел окнами на улицу Пестеля, а от ближнего угла – на площадь у Спасо-Преображенского собора. Знаменитый доходный дом Мурузи, этот Титаник русской литературы Серебряного века, не затонувший в бурном океане российской истории, но доплывший до наших дней, растеряв в этом плавании всех своих знаменитых пассажиров.

Дом Мурузи

С балкона этого дома Зинаида Гиппиус осыпала оскорблениями революционную матросню, а в 1972 году отсюда отправился в эмиграцию Бродский. К этому времени дом Мурузи давно уже превратился в скопище классических ленинградских коммуналок, с их мрачными тёмными коридорами, делёными комнатами и тяжёлыми запахами.

Вася Корунченко был необычайно одарённый юноша – большой природный талант, и в училище, переключившись с баяна на композицию, он начал двигаться вперёд так резво, что я только диву давался.

Выглядел он непрезентабельно: одет кое-как и вообще какой-то неухоженный. Вдобавок страдал излишней полнотой – распространённая проблема у многих ленинградских детей 1960-х, росших в основном на манной каше, бульонах и хлебе. Нас – Васю Корунченко, Сергея Е. и меня другие ребята поддразнивали: «три толстяка».

Правда, начав всерьёз интересоваться девочками, мы постройнели, по Васе это было особенно заметно, но всё равно «свет» в лице барышень с теоретико-композиторского отделения смотрел на него с некоторым пренебрежением. И девушка, в которую он был влюблён, его неловких ухаживаний не поощряла.