Портрет героя «такого времени». Часть II. Музыкант.

Опубликовано в tikhomirov-music.com

Часть I, "Первородный грех", читайте здесь

Композитор и пианист Тихон Николаевич Хренников родился 10 июня (по н. ст.) 1913 года в городе Ельце. Орловская губерния – благодатный край, российское хлебное Черноземье. Рядом Тамбов, Липецк, Воронеж. И родовые дворянские гнёзда, где пестовали юношей, которые вносили затем весомый вклад в развитие отечественной культуры. Баратынский, Тютчев, Тургенев, Фет, Бунин – все они оттуда.

Благосостояние древних городов серединной России было таково, что они вполне могли позволить себе серьёзные расходы на образование и организацию досуга своих граждан. Особенно выделялся в этом отношении Елец, который по количеству начальных учебных заведений обгонял все остальные города Орловской губернии. Здесь благодаря спонсорской деятельности магната-благотворителя Соломона Самуиловича Полякова появились мужская и женская гимназии, а также первое в России железнодорожное училище.

В городе задавало тон богатое купечество. К этому сословию принадлежали и многие представители елецко-липецкого «клана» Хренниковых, родоначальник которого Василий Хренников перебрался на жительство из Москвы в г. Елец во второй половине XVII в.

Небольшой одноэтажный дом, где в начале ХХ века обитало семейство Хренниковых, стоял практически на том же месте, которое когда-то облюбовал для себя Максим Васильевич Хренников, сын основателя рода.

Отец Тихона Николаевича, Николай Иванович, принадлежал к обедневшей ветви разросшегося родового древа. Образования он почти не получил: три класса школы – и только. Поначалу у него было собственное небольшое предприятие, но в итоге ему пришлось работать на других: он служил приказчиком у предпринимателей, принадлежавших к местной торговой элите.

Слово «приказчик», ассоциировавшееся в советское время с образом угодливо улыбающегося нагловатого жулика, до революции технически могло относиться как к продавцу в обычной лавке, так и к доверенному лицу, исполняющему поручения хозяина крупного торгового дома.

Несмотря на неудачи в собственном бизнесе, Николай Иванович пользовался большим уважением у земляков и был избран старостой своего прихода – распоряжался финансами церковной общины, следил за ремонтными работами в храме и вообще за порядком.

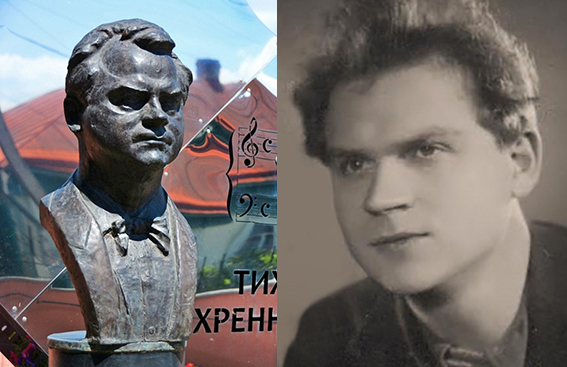

Дом-музей Т. Н. Хренникова. Сзади руины Покровского собора.

Человек он был, несомненно, незаурядный – спокойный, волевой, с твёрдыми устоями. В 1919 году, когда в Елец вошёл корпус казачьего атамана Мамантова, в одичавшем после года большевистского террора городе начались грабежи и еврейские погромы.

К. К. Мамантов

Конники мамантовской дружины расположились в домах ельчан, и нескольких человек определили на постой к старосте Покровского прихода. Николай Иванович предоставил «доблестным защитникам святой Руси» часть дома, кормил их, позволял им катать маленького сына Тишу на лошадях, бродивших по двору – в общем проявил себя как дружелюбный хозяин. И всё это время в подполе, где хранились мешки с картошкой, он прятал семью еврейских беженцев из Польши, поселившихся по соседству.

Шестилетний Тихон знал о семейном секрете и держал рот на замке. Бегая по улицам с босоногими приятелями, он видел, что вытворяли мамантовцы в городе – воспоминание об этом врезалось ему в память на всю жизнь. И он хорошо усвоил первый серьёзный урок жизненной стратегии, преподанной родителями:

Если не уверен, что сможешь противостоять грубой силе, не лезь на рожон, но и не трусь, а постарайся помочь тем, кому можно помочь, и уберечь тех, чьему спасению ты можешь способствовать.

Мать, Варвара Васильевна, характером была под стать мужу. Она превосходно вела дом, вырастила и воспитала десять детей, шестерых мальчиков и четырёх дочерей.

Семья Хренниковых до рождения трёх последних сыновей.

Всех детей, едва они начинали самостоятельно ходить, сразу же занимали работой. У самого младшего, Тихона тоже были обязанности: отводить по утрам корову в стадо, помогать сёстрам, занимающимся рукоделием, петь в церковном хоре и, если служит архиерей, держать его посох.

В остальное время ему позволялось читать дома или играть с друзьями; среди закадычных приятелей был и Сёма Ледергендлер, отсидевший неделю в хренниковском подвале.

Тихон Хренников в детстве. Характер уже виден.

Для большой семьи дом был тесноват, так что не у всех членов семьи имелись собственные кровати – маленькому Тихону приходилось спать на составленных в ряд стульях. Роскоши тоже не наблюдалось. Все усилия родителей были направлены на то, чтобы прокормить и одеть детей и, главное, постараться дать им, по крайней мере, мальчикам, приличное образование. Старшие сыновья даже смогли окончить Московский университет, вероятно, не без финансовой поддержки местных благотворителей.

«Простая русская семья»… Не зря Тихон Хренников впоследствии мучился проблемой – как бы ему половчее обозначить в анкетах социальный статус своих родителей. Казалось бы, кому какое дело до того, чем до октября 1917 года занимался в городе Ельце его отец? Ан нет, от ответа на этот вопрос зависело очень многое. Напишешь как есть – мигом определят в лишенцы.

В категорию «лишенцев», то есть людей, лишённых основных политических и гражданских прав согласно конституции, действовавшей до 1937 года, попадали представители бывших «эксплуататорских» классов – выходцы из дворянских и купеческих семей, частные торговцы, коммерческие посредники, священнослужители и работники церкви и вообще все, чьи доходы признавались «нетрудовыми». В новой реальности такие люди не могли претендовать на сколько-нибудь приличную работу и зарплату, им не полагалась пенсия, в голодные годы они не получали продуктовые карточки, а их детям фактически закрывалась дорога к среднему и высшему образованию и какой-либо карьере.

Так и получилось, что по бумагам Тихон Хренников числился «сыном работника прилавка» – обтекаемая формулировка, в дальнейшем служившая поводом для ехидных насмешек Дмитрия Шостаковича.

Домашний быт Хренниковых был пропитан музыкой. На рассвете она будила обитателей дома радостным перезвоном множества церковных колоколов, а по вечерам звучала на семейных посиделках с гитарой, мандолиной и пением. Затем в доме появилось пианино.

Елец вообще был музыкальным городом: здесь регулярно проводились концерты, организовывались детские хоры и школьные оркестры. И двое из четырёх сыновей Хренниковых пожелали сделать музыку своей профессией. Средний, Глеб, обладавший красивым тенором, поступил в Московскую консерваторию, готовился стать оперным певцом. Не сбылось. Во время Первой мировой войны юноша ушёл добровольцем на фронт и не вернулся.

В 1918 году в Ельце была открыта музыкальная школа Н.А. Рославца. Николай Рославец, скрипач и композитор, прибыл в Елец вскоре после Февральской революции, сделался председателем центрального исполкома партии эсеров, возглавил Елецкий Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, учредил музыкальную школу, окунулся в работу по созданию рабочих хоров, театральной студии, провёл цикл концертов, в которых выступал не только в качестве солиста, но и как дирижёр, и вообще попытался взять в свои руки всю культурно-просветительскую работу в уезде.

Николай Рославец

Однако, перефразируя классиков советской сатиры, Елец считался прекрасным местом, и людей, готовых хоть сейчас взять на себя руководство культурой там хватало. И хотя в данном случае речь идёт не о лже-детях лейтенанта Шмидта, а об активистах Пролеткульта, суть дела от этого не меняется. Очень скоро Рославцу пришлось бросить все свои начинания в провинции и вернуться в столицу, так что побыть воспитанником его музыкальной школы Тихону не довелось. Он начал брать частные уроки фортепиано и элементарной теории музыки у местных педагогов, в том числе у В. П. Агаркова, ученика Игумнова. И вскоре увлёкся сочинением.

За полтора года до окончания школы Тихон впервые побывал в Москве: подруга сестры, студентка музыкального техникума рассказала о способном мальчике М. Ф. Гнесину. Профессор пригласил подростка на консультацию, принял очень ласково, подарил целую кипу нот и дал понять, что будет рад видеть его в своём техникуме.

Примерно в это время школа-девятилетка, где учился Хренников, была преобразована в специализированную: в 1929 году как раз стартовала кампания по коллективизации деревни, и требовалось срочно заняться подготовкой кадров для пополнения советских административных органов на селе. То, что произошло дальше, представляет несомненный интерес с точки зрения понимания личности нашего героя.

Пятнадцатилетний Тихон, перед которым внезапно открылась карьера профессионального управленца, не может расстаться с музыкой: вся его душа в ней. Но разум человека практической складки, к тому же не чуждого определённых амбиций, жаждет хоть каких-то гарантий. И Хренников отправляет Гнесину ноты своих сочинений и письмо с хорошо аргументированной просьбой сообщить, есть ли смысл ему, Тихону, заниматься музыкой по-настоящему и получится ли из него композитор. Потому что:

«Музыку я люблю необыкновенно и, во всяком случае, никогда не брошу, но избрать ли музыку своей специальностью или считать ее второстепенным предметом, занимаясь другим делом, – вот вопрос, который нужно решить. Я сознаюсь – посредственным музыкантом я не хочу быть, их и так развелось великое множество и увеличивать число их – это значит ухудшать их положение, а чтобы быть настоящим музыкантом, нужны большие способности, в наличии которых у себя я сомневаюсь. Я понимаю, что сейчас сказать, получится ли из меня большой музыкант или нет, очень трудно. Но все-таки – по сравнению с другими – мои способности выше средних или нет? И в конце: «…если Вы чувствуете, что сочинения мои никуда не годные, самые наипосредственнейшие, что в них не чувствуется ни малейших способностей, то придется бросить свои мечтания и ехать в деревню на работу в Советах (всем кончающим девятилетку у нас даются должности в деревне) – пробивать себе дорогу другим путем».

Разумеется, на подобный вопрос, заданный вежливо, но всё-таки в лоб, Михаил Фабианович не мог дать однозначного ответа, да и кто бы смог? Для того чтобы стать профессиональным музыкантом, задатки более чем хорошие, а что из автора послания получится в итоге, покажет будущее. Нужно учиться – такой совет содержался в ответном письме Гнесина.

Вероятно, это было не совсем то, на что надеялся Тихон, но решение в нём уже созрело: за неделю до начала экзаменов в техникум он приехал в Москву. Теоретических знаний у абитуриента было маловато, но Тихон уже тогда умел в случае необходимости предельно сконцентрироваться на достижении цели, мобилизовать все имеющиеся способности и использовать их даже не на сто, а на двести процентов. Что он и продемонстрировал в период подготовки к экзаменам. И – поступил.

Таким он был в то время.

Провожая сына во взрослую жизнь, Николай Иванович напутствовал его родительским наставлением: не стоит горевать из-за неудач, радоваться своим успехам тоже незачем. Надо работать и хорошо делать то, за что взялся.

В техникуме, а затем в консерватории, куда его приняли сразу на второй курс, Хренников проведёт в общей сложности семь лет, с 1929 по 1936 год.

Музыкальное сообщество в это время постоянно лихорадит. В прессе и на совещаниях партийных функционеров на полном серьёзе – серьёзнее некуда! – муссируются вопросы соответствия того или иного направления в искусстве задачам построения коммунистического государства. Волны атак на «неправильную» музыку сменяют одна другую: не успевает стихнуть кампания по истреблению «лёгкого жанра», как начинает набирать силу борьба с «буржуазным формализмом». Принять участие в сражении с этим минотавром советской эстетической мифологии выражают готовность многие музыканты, в том числе будущие жертвы антиформалистических кампаний. Одним из постоянных объектов травли, инспирированной пролеткультовскими заводилами, станет преподаватель музыкального техникума и консерватории Генрих Литинский.

Класс Г. И. Литинского, 1931 г.

Композиторская молодёжь стремится заручиться поддержкой видных политических деятелей; «Комсомольские», «Октябрьские» «Первомайские» симфонии, поэмы и кантаты сыплются как из рога изобилия. Одновременно публику продолжают эпатировать дерзкие модернистские опусы. Часто авторами того и другого оказываются одни и те же люди, иногда в рамках одного произведения.

Хренников от всех этих баталий и интриг пока далёк. Юный неофит, прибывший из песенно-колокольной русской провинции, целиком поглощён процессом вхождения в мир профессиональной музыки, жадно впитывает знания и, осваиваясь постепенно в музыкально-театральной жизни Москвы, обзаводится полезными знакомствами. Так, например, к этому периоду относится начало его сотрудничества с Н.И. Сац и её театром.

Н. И. Сац

И всё же годы учения Тихона трудно назвать безоблачными. Его жизнь, как и у многих сверстников, напоминает улицу, одна сторона которой залита солнцем, другая погружена в мрачную тень. На одной, светлой стороне «улицы» – занятия музыкой, которой Тихон отдаётся с огромным увлечением. На другой, тёмной, он теряет отца, к которому очень привязан. (Николая Ивановича арестовали по подозрению в укрывании «золотого запаса» семейного клана Хренниковых. Никакого золота у него не нашли и в конце концов отпустили, но оправиться после нескольких месяцев, проведённых в следственном изоляторе ГПУ, он не смог, заболел раком и в 1933 году скончался).

Следуя советам своего учителя М. Ф. Гнесина, Тихон погружается в изучение наследия композиторов-классиков и честно пытается сочинять «как они». На последнем курсе техникума он начинает писать концерт для фортепиано с оркестром (традиционный дебютный жанр для студентов композиторских отделений), но в какой-то момент останавливается, повинуясь внутреннему стоп-сигналу. В стандартных общеромантических фактурных формулах и гладких гармонических оборотах растворяется и исчезает дух современности, не говоря уже о собственном лице автора – и он это чувствует.

Виссарион Шебалин, согласившийся принять даровитого юношу в свой консерваторский класс, рекомендует ему познакомиться с музыкой Хиндемита, Берга, Стравинского и в особенности – Прокофьева.

Совет пошёл впрок. Вымученно-«правильный» фортепианный концерт отвергнут и вместо него начат новый, который получился уже совершенно другим – интонационно свежим, стройным, логичным и на удивление мастеровитым. Большая редкость для опуса №1.

В этом сочинении Хренников сумел избежать обычных для начинающего композитора ошибок, связанных с юношеской иллюзией грандиозности собственного «Я» и претензией начать историю музыки «заново», с самого себя. Разумно сбалансированные стилистические элементы создают музыкальный пейзаж, в котором нет ослепительно ярких пятен, но нет и тёмных по смыслу провалов. Не видно и следов нарождающейся советской «музыкальной мифологии».

Как ни удивительно, Хренникову удаётся легко проплыть между двумя популярными течениями, своего рода Сциллой и Харибдой, представлявшими немалую опасность для начинающего композитора: душным, усложнённым до предела поздне-романтическим академизмом «мясковского» типа – и безвоздушным, до предела упрощённым, демонстративно античувственным конструктивизмом Хиндемита и раннего Шостаковича. Вместе с тем, продолжая пребывать в спокойном фарватере классически-уравновешенного русского искусства Глинки-Бородина-Глазунова, Хренников чутко улавливает современные стилевые новшества. Протяжная русская песенность медленной части счастливо сочетается у него с новомодной идеей белоклавишности.

(Государственный симфонический оркестр СССР. Дирижёр Евгений Светланов. Солист Тихон Хренников).

А машинно-механический финал одновременно отсылает слушателя к русской песенно-танцевальной ритмике с характерными для неё пятидольниками.

(Исполнители те же).

Очень важное качество, с самого начала присущее композиторской манере Хренникова – точное ощущение музыкального времени. И это, прошу заметить, в тот исторический период, когда безразмерная протяжённость музыкального произведения, по примеру немецких романтиков, фактически считалась гарантией глубины содержания.

На сочинение, впервые показанное в 1933 году в Большом зале консерватории как студенческая экзаменационная работа, сразу обратили внимание дирижёры. Вскоре концерт был исполнен в Воронеже (в качестве солиста выступал автор), затем прозвучал в прямом эфире радио, а поскольку некоторые программы транслировалась из Москвы в США, оттуда стали приходить восторженные письма. Одно из них было от сверстника Тихона по имени Самюэль Барбер.

В консерватории Хренников совмещает две специальности: композицию и фортепиано. Генрих Нейгауз его педагог, считает, что у талантливого юноши есть все данные, необходимые для блестящей карьеры концертирующего пианиста, нужно только не разбрасываться и перестать тратить время на глупости вроде сочинения музыки (в этом плане Нейгауз очень походил на Н. С. Зверева, которого необычайно раздражали композиторские устремления юного Рахманинова.) Но Тихон продолжает тратить время на «глупости».

На четвёртом курсе он пишет симфонию.

Статусные барьеры между именитыми и малоизвестными музыкантами в то время почти отсутствовали, и профессиональные контакты между теми и другими осуществлялось на вполне демократической основе. Завершив работу над партитурой, Тихон показал её дирижёру Георгу Себастьяну*, и уже октябре 1935 года произведение прозвучало в Большом зале Московской консерватории.

О Хренникове заговорили как о восходящей звезде советской композиторской школы, и не только дома, но и за рубежом. 1930-е вообще были временем активного интереса европейских и американских музыкантов к творчеству композиторов Советской России.

С Хренниковым связался знаменитый Леопольд Стоковский – он хотел получить партитуру его симфонии. Премьера в США состоялась 21 ноября 1936 года с Филадельфийским симфоническим оркестром, и в дальнейшем маэстро неоднократно включал Первую симфонию в свои концертные программы.

Леопольд Стоковский и его новенький «линкольн». 1936 г.

«Первая» Хренникова, пожалуй, самая идеальная по форме симфония, написанная в России в пост-переворотное 15-летие. В этом сочинении ещё заметнее, чем в фортепианном концерте, ощущается превосходный «внутренний метроном» композитора. Симфония стройна, соразмерна и длится ровно столько, сколько нужно самой музыке, а не какой-то внемузыкальной идее. Далеко не всем композиторам этого периода удавалось достичь подобного результата: даже симфонии «на грани гениальности» (люблю это выражение А.С. Стратиевского) – Шестая Мясковского, Первая Попова и Четвёртая Шостаковича страдают изрядным «лишним весом».

Гремучий век провалившихся масштабных проектов преобразования мирового порядка породил в общественном сознании представление об обязательности присутствия в масштабных симфонических полотнах конфликтно-трагедийного начала. Линия симфонизма Чайковского-Малера-Шостаковича под этот стандарт подходит, а творчество Глазунова или Прокофьева – нет. В рамках такой парадигмы они даже выглядят фигурами «второклассного» значения.

Между тем симфоническое мышление этих композиторов гораздо ближе к тому, которое было характерно для венских классиков и далее – Шуберта, Мендельсона, Брамса. В тот же ряд, не по величине дарования автора, а в силу отражения сходного типа душевного устройства следует поместить и Первую симфонию Хренникова. Она начисто лишена удушающей «концептуальной» вычурности, свойственной эстетике позднего романтизма/раннего модернизма, нет в ней и вошедшей в моду в 1920-х годах модной конструктивистской рассудочности.

В книге «Так это было», составленной в форме диалогов между музыковедом Валентиной Рубцовой и композитором, Хренников, давая характеристику своему произведению, замечает:

«…программный симфонизм становился тогда очень популярным. Композиторы чувствовали себя причастными к советской тематике, и критика уже по-другому трактовала их произведения. Моя симфония не имела ни программного замысла, ни подзаголовка, ни какого-то особого современного содержания. Я просто сочинял симфонию».

Просто сочинял! Запомним это.

Первая симфония композитора, находящегося в начале своего пути, – это всегда очень интересно и поучительно. Подобно Шуберту, примерявшему на себя манеры Моцарта, Бетховена и Сальери, юноша Хренников в поисках своей дороги элегантно лавирует между двумя уже зафиксированными в коллективном сознании музыкальной общественности манерами – Шостаковича и Прокофьева.

Это ворчливо-недоверчивый, «закрытый» Дмитрий Дмитриевич.

А это дружелюбный, непосредственный в проявлении своих эмоций, притом не без доли артистического позёрства, Сергей Сергеевич.

(Здесь и далее – Государственный симфонический оркестр СССР. Дирижёр Евгений Светланов).

Плагиат? Разумеется, нет. Умение слышать голоса эпохи и делать услышанное «своим» – признак большого дарования и наличия собственной индивидуальности. Без этого условия «присвоение» не состоится, заимствованные элементы не смогут стать гармонической частью собственного стиля композитора.

Хренников уверенно включает в своё творческое пространство компоненты стиля двух столь разных, во многом оппонирующих друг другу композиторов, и с удивительным для молодого человека умом и тактом приглушает как излишнюю агрессивность одного, так и избыточную эксцентричность другого.

А вот в медленной части свойственная Хренникову благоразумная сдержанность ему изменяет. Уж очень крикливо-трагичной выглядит там кульминация. Возникновение такого надрыва не обусловлено предыдущим развитием, да и длится он дольше, чем нужно, создавая ощущение несколько наигранной, «обязательной» эмоции.

Зато Финал симфонии – настоящая удача. Кунштюк в том, что сначала мы даже не догадываемся о том, что это финал. Звучит блестяще написанное увлекательное Скерцо, Трио которого подкупает слушателя внезапно прорвавшимся на волю непосредственным лиризмом.

Наступает реприза, и мы уже внутренне готовимся к тому, что впереди нас ожидает изматывающе-долгое, а ля Мясковский, восхождение к апофеозу – куда же без этого? Но вопреки ожиданиям всё происходит совершенно иначе. Уже пребывая в коде, где на фоне сохранённого скерцозного движения основная тема Скерцо проводится в брутальном увеличении, мы внезапно понимаем, что это и есть Финал! Музыка достигает вполне предсказуемого мажора, после чего живая игривая тема скерцо неожиданно обрушивается в густой, совершенно не игрушечный, а пожалуй, даже монструозный минор.

Двигаясь по накатанному нашим музыковедением пути простых объяснений сложных процессов в музыке, можно было бы попытаться обосновать нетривиальность такого окончания симфонии желанием композитора прямо выразить драматизм эпохи: мы ведь приучены проецировать на произведения искусства наши представления о том, что должен был чувствовать автор в момент его создания. Но музыке это всё равно, и лично мне просто нравится поворот творческой мысли, красивый и оригинальный.

Сочинение двадцатидвухлетнего музыканта подкупает искренним тоном безыскусного человеческого общения – вероятно, в этом и заключён секрет значительного успеха Первой симфонии Хренникова у музыкантов и публики не только в СССР, но и за рубежом. В США, кроме Стоковского, к ней обращались дирижёры Юджин Орманди, Артуро Тосканини, Ефрем Курц...

Это произведение обещало многое. Тем не менее выдающегося симфониста в лице Хренникова история музыки ХХ века не получила. И связано это прежде всего с врождёнными свойствами его композиторского дарования. В эмоциональном плане музыка Хренникова довольно ограниченна, собственно, по-настоящему его привлекают лишь две образные сферы: спокойная, раздумчивая лирика и брутальное действие, заряженное положительной энергией. Для хорошего, даже очень хорошего композитора XVIII столетия этого было бы вполне достаточно. Но XIX век приучил слушателя к бесконечному разнообразию оттенков, до последней же трети ХХ века, когда эмоциональный диапазон музыки снова сильно сузился, было ещё далеко.

Музыкальные образы Хренникова, плакатно-яркие и броские, лишены объёма и перспективы, их можно успешно чередовать, но для симфонической диалектики, предполагающей серьёзную модификацию тематизма и выявление его скрытых возможностей, они не очень подходят. Вполне возможно, что именно эти недостатки симфонии, представленной на выпускном экзамене в качестве дипломной работы, послужили причиной того, что Прокофьев, незадолго до этого вернувшийся в Москву и начавший работать в консерватории, отказался поставить Хренникову высший бал и настоял на оценке «четыре». Для двух других членов комиссии, Мясковского и Шебалина, Тихон был блестящим студентом-отличником; для Прокофьева – лишь «хорошистом».

Вердикт был неожиданным и тем более обидным, что Хренников перед Прокофьевым преклонялся. Но уж что-что, а держать удар Тихон умел: не впал в депрессию и не озлобился.

В будущем Хренников предпримет ещё две попытки написать симфонию, но с каждым следующим разом дрейф в сторону «сюитности» становится более заметным (Третья симфония это, по сути, уже сюита и есть). Не случайно творческий интерес композитора смещается в сторону театральной музыки и концерта: в этих жанрах «плакатность» музыкальных формулировок Хренникова в сочетании с чётким ощущением формы позволяют ему показать свой талант с наиболее выгодной стороны.

(Концерт для фортепиано с оркестром №2. Симфонический оркестр Московского Радио, дирижёр Владимир Федосеев. Солист Евгений Кисин).

Второй фортепианный концерт, с его врезающейся в память мажорно-рыдающей увеличенной октавой мог бы стать репертуарным «шлягером». К сожалению, не стал, но не из-за каких-то изъянов самой музыки, а из-за некоторого несоответствия требованиям современного пианизма. Концертирующие пианисты весьма чувствительны к особенностям фортепианной фактуры, а она в этом концерте по-простецки грубоватая, особенно в быстрых фрагментах.

Зато концерт №1 для скрипки с оркестром, созданный значительно позднее, в 1959 году, Хренникову вполне удался. При жизни композитора он неоднократно звучал в исполнении самых известных солистов, таких как Леонид Коган (концерт ему посвящён), Давид Ойстрах, Виктор Третьяков, Вадим Репин, Максим Венгеров. Но и сегодня скрипачи проявляют интерес к этому сочинению, которое получилось по-настоящему виртуозным и в музыкальном плане увлекательным, удачно сочетающим блеск технических решений в крайних частях со свободно парящей лирикой в Анданте.

(Симфонический оркестр Московского Радио, дирижёр Владимир Федосеев. Солист Вадим Репин).

Не уходят из исполнительской практики и оба виолончельных концерта, из которых наиболее удачным мне кажется Первый, посвящённый Мстиславу Ростроповичу (сочинение было написано по его просьбе). Строение частей для концерта необычно. I часть – не традиционное сонатное аллегро, а медленная «Прелюдия», плавно разворачивающаяся однотемная конструкция. II часть, «Ария» снова медленная, демонстрирующая способность композитора погружаться в лирику, не слезливо-сентиментальную, а благородную. И самодостаточную – в том смысле, что она не нуждается в определении «философская» (с помощью этого надоедливого клише принято оправдывать любое занудство). III часть – «огненное» (con fuoco) сонатное аллегро, без обиняков утверждающее «театральную» составляющую творческой индивидуальности композитора. В музыке ощущается лёгкий прокофьевский флёр, но ведь Хренников никогда и не отрицал того, что этот стиль ему близок.

Осознание своего дара как преимущественно лирического, но с заметным привкусом театральности, позволило Хренникову довольно быстро сориентироваться в буйном мельтешении музыкальных тенденций ХХ века и найти свою, подходящую именно ему тропу.

По приглашению театра Вахтангова он пишет музыку к пьесе Шекспира «Много шума из ничего».

Режиссёр спектакля Иосиф Раппопорт и композитор Тихон Хренников. 1936 г.

Спектакль имел успех, и актёрская труппа прониклась к молодому композитору самыми тёплыми чувствами.

Тихон Хренников и Цецилия Мансурова, 1936 г.

На студента выпускного курса консерватории обращает внимание маститый режиссёр В.И. Немирович-Данченко, который как раз подыскивает композитора, способного написать качественную советскую оперу.

Как должен выглядеть этот новый подвид жанра, никто в точности не знал, ясно было одно: к такой опере будут предъявляться особые требования. Эта тема подолгу обсуждалась во время вечерних чаепитий дома у Немировича-Данченко, где Хренников бывал часто и запросто. Вместе с женой.

В 1935 году Тихон Хренников знакомится с Кларой Вакс, журналисткой, работающей в отделе пропаганды (иначе говоря, пресс-бюро) Союза композиторов. Клара – умная, яркая, в высшей степени незаурядная женщина. Разумеется, она замужем, но какое это имеет значение для страстно влюблённого юноши, тем более если этот юноша обладает таким несгибаемо-упорным характером, как Хренников?

Чувство оказалось взаимным, и через год они поженились: у неё это был третий брак, у него – первый и единственный, на всю жизнь. Покинутый прежний муж Клары Борис Зубович, смирившись с потерей, сохранит тёплые приятельские отношения с «изменницей» и с её избранником. Клара умела дружить, Тихон тоже.

Вот и их знакомство с Немировичем-Данченко, завязавшееся на почве взаимного делового и творческого интереса, быстро перешло в неформальное общение.

Поиски литературной основы для будущей оперы затянулись на много месяцев, и казалось уже, что конца этому не будет, но тут Владимир Иванович предложил Тихону ознакомиться с романом Николая Вирты «Одиночество». опубликованным в журнале «Звезда» и вскоре вышедшим отдельной книгой.

Сюжет этого сочинения, во многих отношениях весьма неровного, хоть и написанного человеком, не лишённым литературного дара, строится вокруг одного из наиболее значительных эпизодов Гражданской войны – восстания крестьян Тамбовской губернии (так наз. «Антоновский мятеж»). В жанровом отношении книга представляет собой занятный гибрид исторической хроники, романа-эпопеи, политического памфлета и психологической драмы. И над всем этим доминирует задача пропагандистского свойства – обоснование неизбежности торжества коммунистической идеи. Её проводники, в том числе персонажи, носящие имена исторических деятелей: Ленина, Калинина, Антонова-Овсеенко, Тухачевского, мудры и благородны, они побеждают, потому что их поддерживает народ (о насильственном отъёме продовольствия и других фактах террора новой власти против населения собственной страны, в романе, разумеется не сказано ни слова). Зато героев повествования, враждебных власти большевиков, Вирта обрекает на нравственное разрушение и одиночество, не только личное, но и, так сказать, метафизическое. Реальные исторические события, таким образом, трансформируются в миф.

Всё это тем более удивительно, что отец самого Вирты, сельский батюшка, в 1921 году был взят красными в заложники, обвинён в пособничестве Антонову и расстрелян на глазах у односельчан, жены и собственных детей; будущий писатель, в то время четырнадцатилетний подросток, присутствовал при казни. Впоследствии, уже вкусив литературной славы и будучи обласкан высшим руководством страны, Вирта рассказывал об этом охотно и не без бравады. Ещё одна вызывающая жалость и омерзение жертва такого времени...

Н. Е. Вирта (Карельский)

Но, как это часто бывает с начинающими писателями, Вирта вложил в свой первый роман много творческого пыла. Воображение у него работало хорошо, и образ Петра Сторожева, одного из вожаков крестьянского восстания, который был задуман как отрицательный – и алчен он, и властолюбив, и жесток, получился выпуклым, ярким, живым, не лишённым обаяния и вызывающим не отторжение, а сочувствие. Странно, конечно, что это обстоятельство ускользнуло от внимания советских цензоров.

На Хренникова книга произвела сильнейшее впечатление. Как мы помним, ранние годы Тихона прошли в соседней Орловской губернии. Бурные события тех лет, в детском восприятии не лишённые романтического флёра, навсегда запечатлелись в его памяти. Тихон хорошо представлял себе психологию людей этого края, они не были для него чужими. Композитор горячо одобрил выбор своего старшего друга.

В качестве либреттиста был приглашён А. М. Файко, Вирту пришлось взять в соавторы. Работа над оперой продолжалась два года, и это время стало для Хренникова захватывающе интересным и очень счастливым. Но одновременно – тяжёлым и страшным. Жизнь продолжала двигаться словно бы по двум колеям, то идущим параллельно и почти независимо друг от друга, то пересекаясь в непредсказуемых острых зигзагах. Было что-то почти мистическое в том, что первоначально оперу предполагалось назвать «Братья» (имелись с виду персонажи романа и действующие лица в опере Листрат и Лёнька: первый – красный командир, второй – боец антоновских формирований). Двух старших братьев композитора, а они оба принимали участие в Гражданской войне на стороне красных, в 1937 году арестовали.

Николай Хренников учительствовал в родном городе и неосторожно дал понять любопытствующим ученикам, что удивительная готовность участников «троцкистского блока» признать свою вину вызвана некоторыми специальными методами ведения допросов. И тут же посыпались доносы – один из них был написан 14-летним школьником, обвинившим преподавателя в контрреволюционной пропаганде и дискредитации органов НКВД.

Николая удалось вытащить из мясорубки репрессий исключительно благодаря самоотверженным, на грани человеческих возможностей усилиям Тихона и его жены. Тихон направил десятки писем во все инстанции, Клара мобилизовала все свои связи; были собраны огромные деньги на гонорар знаменитому адвокату, и на открытом процессе дело развалилось. Брат был освобождён из-под стражи в зале суда, но, испытав на себе в тюрьме упомянутые «специальные методы», он прожил после этого недолго. Выручить второго брата, которому приписывали участие в контрреволюционном заговоре, не получилось совсем: его дело рассматривалось «тройкой», внесудебным органом при управлении НКВД. Борис Хренников оговорил себя и впоследствии погиб (видимо, был расстрелян) в лагере.

Для Тихона случившееся было большим потрясением. С одной стороны, трудно понять, как после этого и, более того, одновременно с этим можно было продолжать верить в идеалы коммунизма, объяснять происходящее «ошибками» и даже стараться написать советскую оперу. С другой стороны, большинство молодых людей той эпохи жили именно так, они были интегрированы в советское общество, и ненормальность такого времени стала для них нормой. Это относится не только к Хренникову: то же самое можно сказать и о других композиторах – Шостаковиче, Хачатуряне, Кабалевском, Попове...

На последнем этапе работы над партитурой Хренников решил показать плод своего труда главному дирижёру Большого театра Самуилу Абрамовичу Самосуду. Прослушав оперу в исполнении автора, маэстро внёс два предложения. Первое – добавить сцену, в которой бы участвовал В. И. Ленин, пусть даже без пения (да-да, эта инициатива принадлежала не Хренникову, а Самосуду), и второе – ставить «В бурю» не у Немировича-Данченко, а в Большом театре.

С. А. Самосуд

Первая идея была осуществлена (и, скажем прямо, не украсила оперу), вторая – нет, но можно себе представить, как непросто было молодому композитору ответить отказом на столь лестное предложение маститого дирижёра, народного артиста СССР. В представлении Хренникова отдать оперу в другой театр было бы предательством по отношению к человеку, который поверил в него как в крупного композитора, привлёк его к работе над интересным проектом (как сказали бы сегодня) и вдобавок многое сделал для Тихона и Клары в плане улучшения условий жизни их семьи. Поступить с Владимиром Ивановичем таким образом Тихон не мог.

С Владимиром Ивановичем Немирович-Данченко. 1939 г.

Премьера «В бурю» состоялась на сцене театра Немировича-Данченко 10 октября 1939 года. Успех был несомненным, и несколько крупнейших театров страны, в том числе в Киеве и в Ленинграде, сразу же начали готовиться к постановке оперы у себя. В Москве Немирович-Данченко превозносил работу Хренникова где только можно (впоследствии, будучи при смерти, он пожелает, чтобы отрывок из музыки «В бурю» исполнили на его похоронах). В декабре спектакль посетил «главный зритель страны» – Сталин. Вождю опера понравилась, и он захотел лично поздравить композитора. Однако того в театре не оказалось. Несмотря на мольбы и предупреждения Немировича-Данченко, ожидавшего прибытия Сталина со дня на день, Тихон уехал, чтобы присутствовать на генеральной репетиции и премьере своей оперы в Киеве. Предпочёл дело личному общению с всесильным руководителем страны. Запомним и это.

В музыкальном плане «В Бурю» Хренникова стала одной из немногих серьёзных попыток адаптации оперы к новой музыкальной реальности. Какой именно реальности? В ХХ веке таковых было две: одна удовлетворяла эмоциональную потребность различных слоёв населения в музыке, другая существовала преимущественно в головах профессиональных композиторов.

Тенденция к разделению музыки на две неравные области – «музыка для масс» и «элитарная музыка» с разной степенью интенсивности набирала силу повсюду в мире. Правда, в первой половине ХХ века оба музыкальных «берега» не разошлись ещё слишком далеко друг от друга, и с обеих сторон довольно часто предпринимались попытки к сближению.

В России, где всегда много пели и ценили красивую, эмоционально наполненную мелодию, особенности национальной музыкальной традиции в какой-то момент совпали с идейными установками советского руководства. Но Хренников, будучи не вполне чужд исканиям, так сказать, формального порядка, больше тяготел к песенности и мелодизму не потому, что желал понравиться начальству, а просто эта, живая реальность была ему ближе той, в значительной мере абстрактной.

Для своей оперы он с самого начала нашёл чёткое определение: «песенная». Может показаться, что Хренников всего лишь двигался в фарватере Ивана Дзержинского с его оперой «Тихий Дон», поставленной в Ленинграде в 1935 году. Но Дзержинский делал ставку на жанр «народной драмы» и использование в опере фольклорных мелодий, у Хренникова же получилась лирическая драма, насыщенная собственным, а не заимствованным мелодизмом. Если вынести за скобки Прокофьева с его поистине зашкаливающей гениальностью, «В бурю» Хренникова – а это, напомню, первый опыт композитора в оперном жанре, представляется мне самой мелодически яркой оперой советского периода.

Музыкальная ткань пропитана интонациями «звучащей среды» России первой половины ХХ века.

(Здесь и далее: запись фирмы «Мелодия». Солисты, хор и оркестр Московского музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко).

Колыбельную Лёньки невозможно слушать без слёз восторга и сегодня.

И всё-таки, как и в случае с Первой симфонией, создать безусловный шедевр у Хренникова не получилось. Характеризуя это произведение в нескольких словах, я бы сказал так: неудачная опера, в которой заперто много прекрасной музыки.

Известно, что Дмитрий Шостакович и вовсе считал «В бурю» плохой оперой (хорошей оперой для него был «Тихий Дон» Дзержинского), о чём он счёл нужным сообщить своему коллеге ещё до премьеры. О переписке Шостаковича с Хренниковым на эту тему и о поразительном по степени бесстыдства искажении фактов в книге Соломона Волкова «Свидетельство» я уже рассказывал в эссе «Как не поссорились Тихон Николаевич с Дмитрием Дмитриевичем» и повторяться не вижу смысла. Скажу лишь, что недостатки этой оперы – а они безусловно есть, и существенные, по большей части заключаются совсем не в том, что «инкриминировал» Хренникову Шостакович.

Проблем здесь несколько, их можно разделить на две группы: «внешние» и «внутренние».

Первые имеют непосредственное отношение к либретто, созданному в соответствии с концепцией социалистического реализма. Характерные признаки соцреалистической болезни таковы:

- Компоновка событийной канвы осуществляется исходя из требований идеологии, в ущерб логике драматического развития.

- Драматургия утяжеляется «политически правильными», но не нужными опере сценами, что делает её вялой и рыхлой.

- Наблюдается переизбыток положительных персонажей, во многом одноплановых.

- Образы отрицательных персонажей лишены значительности и внутренней сложности.

Понятно, что при таких параметрах настоящей «оперной каши» – с Тоской, Каварадосси и Скарпиа не сваришь.

Соцреализм как метод не подразумевает наличия достойного оппонента, противостоящего носителям «положительной» идеи – враг непременно должен выглядеть мелким и карикатурным. И очень жаль. Застрявшей при родах соцреалистической опере мог бы очень помочь настоящий веризм, с его большими резкими страстями, романтическими карбонариями, крестьянами, рабочими и бандитами в качестве фона. Да и из Хренникова, с его склонностью к передаче в музыке открытых эмоций, вышел бы очень неплохой верист, уж точно не хуже Джордано и даже Масканьи.

Кстати, именно эта картина, исполненная лирического напряжения, музыкально самая удачная и впечатляющая в опере.

А теперь – несколько слов о «внутренних» проблемах, не позволивших опере «В Бурю» остаться в театральной практике, несмотря на первоначальный значительный успех.

1. Интонационный спектр музыкального языка Хренникова довольно узок. Для такого жанра, как концерт, эта особенность большой бедой не является, но в опере, где от композитора требуется убедительно обрисовать характер каждого персонажа, мелодическое однообразие, тем более отсутствие изобретательности в речитативах – существенный минус.

2. Нужно обладать по меньшей мере гением Мусоргского, чтобы в сценах, где персонаж рассуждает о политике, музыка оставалась увлекательной (и то Римский-Корсаков счёл необходимым такие места в «Хованщине» подсократить). Слушая озвученные Хренниковым «политически грамотные», но нелепые в условиях оперного пения тексты, ничего кроме неловкости не испытываешь...

3. По складу своего дарования этот композитор лирик. Песенные и ариозные фрагменты получаются у него выразительными и в языковом отношении вполне современными – скорее всего, именно так изъяснялись бы жители российской сельской провинции десятых годов ХХ века, если бы им пришлось делать это при помощи пения. Но в речитативах и драматических сценах Хренников заставляет персонажей разговаривать языком лирической оперы времён Чайковского, Кюи, Рубинштейна, только слегка сдобренным современными гармоническими «нелогичностями».

(Был такой способ формального «осовременивания» музыки, популярный у советских композиторов: используя вполне традиционный музыкальный язык, заменять некоторые функциональные аккорды другими, далёкими по гармонической логике. Приём хитрый, и на слух он поначалу действует освежающе, но на самом деле не вносит в музыку ничего нового и при многократных повторениях начинает раздражать).

На фоне юношески искренних песенно-ариозных фрагментов такие места в опере действуют на слушателя расхолаживающе, заставляя скучать.

К сожалению, досадные недостатки партитуры «В Бурю» не только не были изжиты, но и наоборот, расцвели буйным цветом через 18 лет в опере «Мать», причём к прежним добавились новые. Почему же так получилось? Понять это помогает изучение полемики, развернувшейся вокруг оперы «В бурю» в Союзе композиторов и на страницах газет. Там выражений восторга было куда меньше, чем в зале во время премьеры, а трёхдневная дискуссия в Союзе композиторов едва не стала повторением экзекуции, произведённой тремя годами раньше над «Катериной Измайловой», только вектор направленности критики был иным, можно сказать, противоположным.

Читая отзывы, опубликованные в ноябрьской прессе 1939 года, по-настоящему тёплый, даже приветственный тон можно обнаружить в заметке композитора Ивана Дзержинского (что безусловно делает ему честь – ведь опера Хренникова составила серьёзную конкуренцию его «Тихому Дону»). Но другие критики не столь доброжелательны.

Разумеется, каждый рецензент считает своим долгом упомянуть о большом таланте автора «В бурю», похвалить отдельные фрагменты оперы, отметить эмоциональную искренность и безыскусную красоту музыки. Но в то же время Хренникова дружно порицают за «избыточный» лиризм и, особенно резко, за стиль, характеризующийся активным использование в музыке элементов «низких» жанров: частушек, плясовых песен и городского романса. Общее раздражение вызывает тот факт, что в основе музыкальной речи и отрицательных, и положительных героев оперы лежат песенные интонации. Не важно, что двое персонажей «В бурю» – родные братья: большевик должен изъясняться принципиально иначе, чем антоновец. По сути дела, композитору упорно ставили в вину то, что он не сумел предъявить советской аудитории несуществующее: исполненный благородного героизма музыкальный язык российской глубинки, уверовавшей в Маркса и Ленина.

Хренников, выросший в среде, очень близкой к той, которую он изображает в опере средствами музыки, хорошо представлял себе манеру разговора, интонации речи людей этого края – не важно, кто они: прижимистые хозяева или батраки. Знавал он и тамошних коммунистов. И понимал, что персонажи его оперы, подавшись в революцию, не могли в одночасье «облагородиться» и начать выражать свои чувства в манере вердиевского Ренато. То есть, наверное, могли бы, но что бы тогда осталось от искренности и естественности мелодизма – качеств, за которое Хренникова хвалили те же самые рецензенты?

15 ноября 1939 года в «Литературной газете» выходит огромная статья Моисея Гринберга «Воспитание таланта» (автор в своё время окончил пединститут, что, видимо, нашло отражение в заголовке). Пожелтевшая газетная страница источает аромат эпохи столь сильный, что хочется перепечатать текст статьи целиком – жаль, формат эссе этого не позволяет. Приведу лишь несколько выдержек:

«Хренников привлекает сердца счастливейшим даром мелодиста. Однако композитор нередко «злоупотребляет» этим своим даром. Нам кажется, что Хренников подчас творит как бы бесконтрольно, не желая и не умея себя критиковать, отбирать в созданном злаки от плевел. (...) Скажем прямо – направление, в котором идет в этой опере развитие Хренникова, внушает серьёзные опасения».

«Могучее влияние русской народной песни, столь много определившее в стиле, скажем, глинкинского «Ивана Сусанина», в опере Хренникова почти отсутствует. В обрисовке русской деревни Хренников главным образом исходит лишь из городского мещанского фольклора, окрашенного в лирически-сентиментальные тона».

«По всему своему складу, по смыслу сюжета, идеи, темы — «В бурю» должна была бы быть монументальной народной музыкальной драмой (либретто давало для этого все возможности). У Хренникова же получилась обычная лирическая опера с сентиментальным уклоном. (...) Тема народа, его страстей, его страданий и победы у Хренникова оказалась в значительной мере отодвинутой, заслоненной мелодраматической темой ревности и любовной неурядицы Наташи и Леньки».

«Вместе с тем есть в этой музыке болезненная экспрессивность. Отсюда и растут те совершенно явно натуралистические тенденции, которые ощущаешь и в опере Хренникова, и в особенности в спектакле театра им. Немировича-Данченко. Сцены эти моментами напоминают печальной памяти «Катерину Измайлову». Ведь и Канделаки – Сторожев, возможно, бессознательно, но всё же повторяет уже игранную им роль**. Как этого не почувствовал театр? А сцена Натальи с петлей на шее – к чему этот нажим, эта рвущаяся в клочья страсть, дешевенькая игра на нервах зрителя. И совершенно джазовая, эстрадная колыбельная...»

«Характерно, что в опере нет ни одной мощной революционной народной сцены, нет, по существу, обрисовки народных массовых волнений, народных страстей.

И это в спектакле, в котором должна быть дана картина советской деревни 1920 г., революционно-активной, уничтожающей своих врагов, бьющейся за своё счастье и будущее. Мне, зрителю, сидящему в зале, страстно хочется видеть на сцене эту деревню, почуять дыхание подлинной народной борьбы».

Неудовлетворённое желание М. А. Гринберга видеть на сцене оперного театра бьющуюся за своё революционное счастье деревню выглядит не столь безобидным, если учесть, что в 1939 году он являлся главным редактором журнала «Советская музыка», одновременно занимая пост начальника Главного музыкального управления Всесоюзного комитета по делам искусств при Совнаркоме СССР.

Ещё один отзыв, опубликованный в ноябрьском номере «Советского искусства», принадлежит Г. Г. Крейтнеру, в недавнем прошлом преподавателю Военно-воздушной академии им. Н. E. Жуковского, а ныне художественному руководителю Московской филармонии и самодеятельному композитору. Начинает он не без яда:

«Я неоднократно слышал от некоторых своих товарищей музыкантов, что опера «В бурю» – музыкальное событие исключительного значения, что это – новое и крайне важное слово в советской музыке. Иные музыковеды в кулуарных беседах договаривались до того, что объявляли «В бурю» исключительным произведением и заявляли, что она оставляет далеко позади даже оперы Дзержинского...».

Перечислив недостатки, которые не позволяют опере Хренникова встать вровень с этим недосягаемым образцом, автор заметки торжественно заключает:

«Владение оркестром, уменье писать для голоса, хорошее звучание хора, несомненный симфонизм музыки (правда, не пронизывающий оперы насквозь) – все это серьезные достижения Хренникова. Но его музыка не может претендовать на то, чтобы ей непременно выдали патент на «новое слово» в советском искусстве. Этого нет!».

На нет и суда нет. Правда, автор «В бурю» и не претендовал на какое-то «новое слово», он просто писал оперу, притом делал это, будучи скован очень жёсткими, навязанными извне установками.

Но, пожалуй, самое сильное впечатление производит статья музыковеда С. И. Шлифштейна «Большие идеи и маленькие чувства», напечатанная там же, в газете «Советское искусство». Отдав дань положительным качествам оперы и отметив реально существующие недостатки, рецензент не удерживается в рамках профессионального анализа и высказывает свою главную претензию – опять-таки к стилю музыки, который, по мнению критика, противоречит революционной правде.

«Но – и здесь начинаются наши глубокие недоумения и самые категоричные возражения – какое отношение эта музыка имеет к большим чувствам сильных, мужественных людей – Листрата, Фрола, Натальи..., которые должен был передать композитор в опере на тему о событиях огромного исторического значения? И что это вообще за стиль, откуда он у Хренникова? Истоки этого стиля следует искать в интонационной сфере «жестокого» романса. Именно отсюда идёт мелодический материал, на котором построена преобладающая часть музыки Хренникова».

«Ни одного мужественного штриха, ни тени героического звучания, – сетует критик, – Листрат, как и Ленька, поет те же чувствительные романсы, только там давались они в форме арий, а здесь преподносятся в виде лирических и героических песен и монологов».

А хуже всего то, что –

«Самым ярким, самым впечатляющим эпизодом осталась в опере песня антоновцев. Использование этой песни выдвигало перед композитором еще одну дополнительную задачу. Надо было противопоставить этой песне музыку, не только более яркую, но и, что особенно важно, принципиально иную по своей эмоциональной направленности и средствам выражения. (Здесь и далее выделено автором статьи – А.Т.). Однако принципиальной разницы между музыкой песни антоновцев, песнями Леньки и тем, что поют в опере партизаны, по существу говоря, нет. Нужно ли после всего этого доказывать, что с теми средствами, которые Хренников использовал в решающих эпизодах оперы, нельзя было сколько-нибудь удовлетворительно разрешить задачи, стоявшие перед композитором».

И, наконец, вывод, за которым при известном стечении обстоятельств вполне мог последовать «оргвывод»:

«Опера Хренникова, говорят нам, – глубоко народное произведение; ее музыка доступна, напевна; огромный, сложный мир чувств выражен в ней в бесхитростной форме песни. Но, во-первых, народно в искусстве не только то, что непосредственно примыкает к бытовым формам народной музыки. Во-вторых, и это самое главное, разные бывают песни. Не все, что поется в народе, народно (припомним хотя бы «Кирпичики»). Народностью в искусстве мы называем то, что верно отображает дух, характер, жизнь народа. Народное в искусстве есть высшее выражение реализма. Богатый духовный мир простых людей, делавших революцию, нельзя передавать средствами примитива – это неправда о народе».

Чеканная формулировка, ничего не скажешь.

В 1949 году, когда во время очередной кампании против «формалистов», плавно переходившей в кампанию против «космополитов», Семён Шлифштейн окажется на грани исключения из Союза композиторов, Тихон Хренников получит прекрасную возможность отплатить ему за эту проповедь. И... не воспользуется ею.

Печально, но факт: сочинение Хренникова ругали за то лучшее, что в нём было. И неизвестно, чем бы всё закончилось, но тут произошло событие, заставившее ригористов прикусить языки. Спектакль посмотрел Сталин, музыка ему понравилась, об этом сразу же стало известно – и буря, поднявшаяся вокруг хренниковской оперы, мгновенно стихла. Появились статьи, написанные совсем в ином ключе, перепуганное руководство консерватории сочло необходимым исправить оценку в дипломе Хренникова на «пятёрку» и внести его имя в список лучших выпускников.

Казалось бы, теперь композитор мог чувствовать себя в безопасности и продолжить двигаться в оперном творчестве своим путём, развивая собственные достоинства и исправляя недочёты. Но он понимал, что критики его первой оперы остались при своём мнении, а ведь среди них были люди, мнением которых Хренников дорожил.

В. Я. Шебалин

Пройдёт год, и в обзорной статье, написанной в соавторстве с Львом Лебединским и посвящённой становлению советской оперы, консерваторский наставник Тихона Виссарион Шебалин вынесет работе своего ученика суровый приговор:

«В опере Т. Хренникова «В бурю» очень талантливый композитор, в силу ряда временных – мы в это верим – обстоятельств, не смог дать много ценного. Основным пороком этого оперного произведения, – несомненно, в целом в целом ряде сторон яркого и талантливого, – является противоречие между образами, которые мы видим на сцене, и той музыкальной речью, которой пользуется композитор. Музыкальная речь сознательно снижена: у автора как бы господствует желание быть выразительным “любой ценой”. Это приводит к обеднению музыкальной речи, к снижению сценических и музыкальных образов. Сказались также затруднения, связанные с освоением незнакомого жанра. Оркестр, который у Хренникова в симфонии звучал ярко, в опере отодвинут на второй план» (...) В целом, эта опера – неудача безусловно талантливого автора, неудача, происходящая от ложных и неверных предпосылок».

М-да... Видимо, на первом плане в опере должен быть оркестр, а композитору следует сдерживать своё стремление «быть выразительным» – довольно странная точка зрения для профессора консерватории. И серьёзный удар по творческим установкам собственного ученика – а Тихон своего педагога глубоко чтил и безусловно ему верил.

Пройдёт почти двадцать лет, прежде чем Хренников, будучи уже в статусе главы Союза композиторов СССР, снова обратится к жанру «серьёзной» оперы.

Возможно, опера «Мать», этот провинциальный клон «большой оперы» Мейербера, и есть настоящий образец соцреализма в музыке, но задерживать внимание на нём как-то не хочется. Как категорически не хочется останавливать взгляд и на более поздних оперных опусах когда-то много обещавшего автора.

Печально наблюдать постепенное растворение редкого мелодического дара в равномерно струящихся потоках унылой гармонической воды. И дело тут не только в довлевшим над композитором «многопудьем» идеологических констант. Хренников, как и подавляющее большинство его коллег, творивших в ХХ столетии, стал жертвой нелепой, но получившей широкое распространение точки зрения, согласно которой мелодический дар и умение слышать современную «звучащую среду» находятся по одну сторону эстетических «баррикад», а академические жанры – по другую.

Способность мыслить мелодиями – драгоценный природный дар, как говорили раньше, «поцелуй Бога». Это то, что невозможно ни найти, ни выработать в себе – только сохранить или потерять. И ведь этот дар у Хренникова был. Но в сложившейся ситуации свободнее всего он мог проявляться в песнях и в музыке для кино.

В конечном счёте любая ушедшая эпоха опознаётся слухом (подчёркиваю – слухом!) по мелодиям своего времени, сияющим, как звёзды, над необозримым музыкальным пространством. Мелодии Хренникова накрепко впаяны в музыкальный фон его эпохи. И от такой россыпи бриллиантов, я думаю, не отказался бы никто из классиков. Обратите внимание на поразительное разнообразие образов и настроений: а ведь как часто композиторы-песенники крутятся вокруг одной-двух удачно найденных «своих» интонаций...

(Фрагменты песен Тихона Хренникова в исполнении Ирины Архиповой, Клары Кадинской, Георга Отса, Ивана Шмелёва, Николая Тимченко, Леонида Утёсова, Дмитрия Хворостовского).

Окончание следует: Часть III, «Функционер».

Часть I «Первородный грех» читайте здесь.

*Георг (Дьёрдь) Себастьян родился в Венгрии. Занимал пост первого дирижера Берлинской оперы. После прихода к власти нацистов перебрался в Москву, где возглавил оркестр Всесоюзного Радио. В 1937 г. уехал в США, после окончания Второй мировой войны жил и работал во Франции.

**В. А. Канделаки, артист театра им. Немировича-Данченко, исполнявший партию Бориса Тимофеевича в опере «Катерина Измайлова» Д. Д. Шостаковича.

Автор выражает благодарность Андрею Кокареву за фотографии из семейного архива.