Янтарное свечение таланта. (К столетию Л. Бернстайна)

Опубликовано в ClassicalMusicNews.ru

«Вот он ключ к тайне великого художника: по причинам, неизвестным никому, включая его самого, он расходует свою энергию и свою жизнь на то, чтобы удостовериться, что за одной нотой неизбежно последует другая. Довольно странный способ провести свою жизнь; хотя, возможно, и не столь странный, если принять во внимание, что композитор в итоге оставляет нас с ощущением, что в мире есть что-то правильное, в чём всегда можно удостовериться, нечто, неукоснительно следующее своим законам и вызывающее доверие, то, что никогда нас не подведёт».

Эта мысль, сформулированная Леонардом Бернстайном в телепередаче, посвящённой творчеству Людвига ван Бетховена, справедлива по отношению к любому гениальному композитору. Но если это и можно назвать «ключом к тайне», то где та дверь, которую он помогает открыть? Она невидима: секрет гения непознаваем.

Кто сможет объяснить, как, каким образом молодой музыкант, не помышлявший прежде о дирижёрской карьере, становится дирижёром и, как вскоре выяснится, великолепным, обладающим яркой индивидуальностью? В случае с Бернстайном это произошло буквально по мановению волшебной палочки, вернее, дирижёрской палочки в руках старшего коллеги (хотя Дмитрий Митропулос, указавший Бернстайну его путь, редко пользовался этим инструментом).

Кто сможет объяснить, как, каким образом юноша, почти не имеющий опыта в сочинении музыки, создаёт крупное симфоническое произведение, не уступающее по своим достоинствам многому из того, что писалось в то время маститыми композиторами? Случай с Симфонией №1 Бернстайна именно таков.

Универсальность одарённости этого музыканта частенько нервировала его друзей и тем более критиков. Почему он так разбрасывается, почему не может выбрать что-то одно? Чего бы только ни достиг «милый Ленни», если бы сосредоточился на главном и не отвлекался на всё остальное! Качество, которое так восхищает людей в титанах Возрождения, в ХХ веке, когда между профессионализмом и узкой специализацией был поставлен знак равенства, сделалось поводом для упрёков.

Аарон Копленд, с которым Бернстайн сблизился в годы своего студенчества, хоть и делился с ним секретами профессионального мастерства, но долгое время не принимал его увлечение композицией всерьёз, потому что Ленни мог делать хорошо всё, что угодно, слишком всё, что угодно. В одном из писем, адресованных Бернстайну, Копленд даже призывает его не тратить слишком много времени на сочинение музыки:

«Не забывай нашу генеральную линию – ты метишь в большое дирижирование! И всё, что не ведёт к этому – просто опухоль на теле государства».

Аарон Копленд и Леонард Бернстайн

Интересно, а если бы в этом письме старший и глубоко уважаемый младшим друг сказал ему нечто прямо противоположное – «У тебя есть задатки гениального композитора. Не отвлекайся на другое, трудись неустанно, учись, пробуй обрести свой голос, это твой долг перед дарованным тебе талантом», – что тогда? Но Копленд – не Римский-Корсаков, а Бернстайну нужен был наставник именно такого типа.

Его дирижёрская карьера сложилась в высшей степени счастливо. Но приходится с сожалением констатировать, что она в задушила в нём создателя собственной музыки. Времена, когда композитор мог скромно, но питательно кормиться капельмейстерством, используя свободное от службы время на полноценное творчество, канули в прошлое. Новые реалии требовали от дирижёра быть «звездой», публичной фигурой, образ которой формируется прессой и поддерживается телевидением.

Звезда обязана сиять, она не может удалиться с небосклона, чтобы в тишине и покое сосредоточиться на какой-то другой, неброской деятельности: о ней быстро забудут и её место займет какое-то другое «небесное тело», способное выполнять функцию раскрученного и активно потребляемого товара. И когда после одиннадцати лет беспрерывного свечения на подиуме Бернстайн покинул пост главного дирижёра Нью-Йоркского симфонического оркестра, он обнаружил, что уже не может рассчитывать на то, чтобы встать вровень с теми композиторами, перед гением которых преклонялся и чьё творчество неустанно пропагандировал. Было ясно, что второй Малер из него уже не выйдет. Более того – оказалось, что он уже и не Бернстайн того уровня, поднявшись на который, он однажды сумел создать настоящий шедевр.

«Я хочу дирижировать. Я хочу играть на фортепиано. Я хочу писать для Голливуда. Я хочу писать симфоническую музыку. Я хочу продолжать стараться быть музыкантом в полном смысле этого замечательного слова. Также я хочу преподавать. Я хочу писать книги и стихи. И я думаю, что всё это я могу делать полноценно. Но я не могу делать всё это в одно и то же время».

Леонард Бернстайн, 1957 год. Год создания «Вестсайдской истории». В следующем, 1958 году, он займёт должность главного дирижёра Нью-Йоркского филармонического оркестра. И продолжит свой телевизионный цикл лекций о музыке, а телевидение начнёт регулярные трансляции его концертов для молодёжи (в общей сложности 53 выступления). В 1959-м выйдет его первая книга «Радость музыки». И тогда же Бернстайн отправится в мировое турне, дав с Нью-Йоркским симфоническим оркестром в общей сложности пятьдесят концертов, первый из которых состоялся в Большом зале Московской Консерватории.

Его выступление в Советском Союзе имело эффект разорвавшейся бомбы, и не только потому, что он имел смелость вернуть родине Стравинского его музыку. Бернстайн поразил публику темпераментной и раскованной манерой дирижирования, театральный посыл которой он унаследовал от Кусевицкого, но привнёс туда и много своего – этой манере, увидев в ней залог успеха, затем станут подражать десятки других дирижёров.

Леонард Бернстайн в Ленинградской филармонии

Этот невероятно одарённый человек мог бы родиться в России. Но… «Что было бы со мной тут?!» – воскликнул он, увидев запись в советском паспорте двоюродного брата: «Национальность – еврей».

При всей кажущейся очевидности ответа на этот вопрос, он не так однозначен. Да, родись Леонард Бернстайн Лёней Берштейном, весьма вероятно, что даже при самом лучшем раскладе он был бы потерян для мира как выдающийся дирижёр. Но как насчёт композитора? 37-й год, 48-й… Скорее всего, ему пришлось бы пройти через всё это. Но давайте повернём вопрос иначе: а что было бы с Дмитрием Шостаковичем, перед музыкой которого Бернстайн преклонялся, родись он в Америке?

Как бы то ни было, Леонард Бернстайн появился на свет 25 августа 1918 года в небольшом американском городке Лоуренсе, штат Массачусетс. Его родители, до эмиграции жившие в черте осёдлости Волынской губернии, познакомились и поженились уже в США.

Еврейские беженцы плывут в Америку – «Life is all right in America!»

Отец будущего автора «Вестсайдской истории» происходил из религиозной еврейской семьи. Предполагалось, что он, как и его родитель, дед и прадед, будет учительствовать в хедере, но на нём этой линии малороссийских ребе было суждено прерваться: 17-летним подростком Самуил Бернштейн сбежал из дома, прихватив с собой лишь ветхое одеяло.

Прибыв в страну золотых грёз и немедленно превратившись в Сэмюэля а потом и в Сэма, новоявленный американец прошёл путь от чистильщика рыбы в Бруклине до владельца бостонской фирмы парикмахерских товаров.

Фамилию он тоже слегка изменил, и впоследствии его честолюбивый и склонный к артистическому позёрству сын будет настаивать на «правильном» её произнесении – Бернстайн, что по-немецки означает янтарь.

Брак Сэма и Джейн (урождённой Чарной Резник), заключённый в 1917 году, оказался не слишком счастливым, но семью спасли от распада дети, которых они оба очень любили, в особенности своего первенца Ленни.

Леонард Бернстайн с родителями

Мальчик рос чрезвычайно смышлёным, учился легко и с удовольствием, и Сэм в мечтах видел сына наследником своего процветающего бизнеса.

Однако получилось иначе. Младенец Луи (это имя он носил в первые годы своей жизни) переставал плакать и зачарованно затихал, стоило матери поставить на проигрыватель пластинку, и тяга к музыке в дальнейшем приобрела у него характер почти что мании.

Папа Сэм был от этого, мягко говоря, не в восторге. Его предубеждение против профессии музыканта базировалось на воспоминаниях о нищей, полной унижений жизни, которую влачили бродячие скрипачи из малороссийских местечек. Своему любимому чаду он подобной участи не желал, иного же варианта для музыканта-еврея не видел.

Будучи человеком религиозным и глубоко укоренённым в еврейской традиции, он не допускал, что его сын может стать «просто американцем» еврейского происхождения, а не евреем, живущим в Америке. «Две большие разницы!» В этом смысле атмосфера в семье Бернстайнов резко отличалась от той, в которой вырос Джордж Гершвин, всегда подчёркивавший, что он, прежде всего, американец, американский музыкант и композитор. Бернстайн воспринимал себя иначе.

Первые музыкальные опыты Леонарда, заключавшиеся в попытках подобрать на стареньком пианино, подаренном тётушкой, популярные песни, которые он слышал по радио, ужасно раздражали отца. Сэм орал: «Хватит уже бренчать, кончай валять дурака и займись делом!» А вот мать поддерживала сына в его увлечении. Она вообще всегда и во всём поддерживала обожаемого Ленни. Но финансами в семье распоряжался отец, и Ленни приходилось выпрашивать деньги, необходимые для занятий музыкой. Скрепя сердце Сэм согласился оплачивать эти уроки (сначала доллар за час, потом целых три!).

При всей своей деспотичности Бернстайн-старший не был законченным домашним тираном, к тому же у него были все основания гордиться сыном: Ленни поступил в престижную Бостонскую латинскую гимназию и учился там блестяще. По случаю еврейского совершеннолетия Сэм сделал отпрыску королевский подарок: взял его с собой на концерт эстрадного оркестра. Для Ленни это стало первым ослепительно ярким музыкальным впечатлением, в пару к которому, как бы с намёком на дуализм, характерный для всей его жизни, вскоре добавилось второе, ещё более сильное: Сэму достались два билета от ассоциации предпринимателей Бостона на сольный вечер Сергея Рахманинова и он отправился туда с сыном.

Потрясение, которое испытал тринадцатилетний Леонард, слушая игру гениального пианиста и композитора, заставило его действовать более решительно, тем более что своих первых учителей он уже перерос. В итоге он попал на консультацию к действительно хорошему педагогу, одному из лучших в Бостоне – Генриху Гебхарду. Тот, мгновенно убедившись в блестящей одаренности, но слабой подготовке начинающего музыканта, перенаправил мальчика к своей талантливой ассистентке Хелен Коутс.

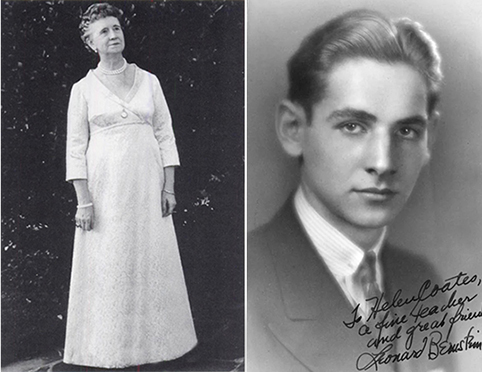

Хелен Коутс Ученик – учительнице

Это стоило уже не три доллара, и Сэмюэль заартачился всерьёз: платить за то, чтобы из сына получился не деловой человек, а жалкий клезмер? И он отказался финансировать блажь, которая, по его мнению, уводила Ленни от столбовой дороги, приводящей к богатству. Будучи почтительным сыном, Леонард, тем не менее, упорно гнул свою линию. Чтобы оплачивать уроки, он стал играть с небольшой группой на танцах, свадьбах и еврейских праздниках, оправдывая тем самым худшие отцовские опасения.

Папа Сэм был, конечно, колоритной фигурой. Однажды, присутствуя на концерте, где Леонард исполнял сонату Копленда и наблюдая за восторженно аплодирующей публикой, он прошептал приятелю сына, сидевшему рядом: «Всё это превосходно, но где же деньги?» Если бы ему кто-нибудь сказал тогда, что Ленни вскоре станет самым высокооплачиваемым дирижёром Америки, Сэм бы, наверное, не поверил.

С Хелен Коутс Ленни постиг основы пианизма, она же приохотила его к чтению партитур и много играла с ним четыре руки, в основном оперы – оценить всю прелесть этого занятия может только тот, кто сам знаком с подобным наслаждением. Ленни был счастлив. Приблизительно в это же время он впервые в жизни влюбился – в соседку по даче в маленьком городке Шароне, где Бернстайны проводили лето. Девочка звалась поэтическим именем Беатриче (Беатрис), и Леонард почувствовал себя поэтом: придумал для своей подружки прозвище «Розовый Луч» и посвящал ей стихи.

В пятнадцать лет он уже был настолько красивым юношей, что буквально купался в женском внимании. Он вообще притягивал к себе людей как магнит, не только в силу своего невероятного обаяния, но и потому что источал какую-то удивительную, тёплую энергию. Эманацию творческой личности.

Летом 1934 года эта сила впервые начала обретать некие зримые контуры. Совместно с сестрой и друзьями (в основном, подругами) он поставил и исполнил оперу Бизе «Кармен». Действо происходило на сцене ресторана курортного отеля в Шароне. Истинный пол большинства мужских персонажей пришлось маскировать костюмами и париками от «Samuel Bernstein Hair Company». Парики был увенчаны ермолками, призванными изображать кивера. На роли Хозе и Кармен по результатам кастинга художественный руководитель «проекта» назначил самого себя и свою дачную подружку Беатрис Гордон, что никого не удивило. Но в распределении главных ролей было нечто пикантное: Беатрис пришлось изображать Хозе, в то время как партию Кармен Ленни оставил за собой. Сидя за роялем в женском парике и чёрной мантилье, он играл оперу по клавиру и одновременно пел партию гордой цыганки. Публика, состоявшая преимущественно из родственников и друзей артистов, была в полном восторге.

Ленни Бернстайн репетирует с друзьями

Удача первого театрального эксперимента воодушевила его участников, и во время следующих школьных каникул в Шароне Ленни сотоварищи представили публике спектакль по оперетте композитора Артура Салливана и либреттиста Уильяма Гилберта. «Микадо».

Затем последовал “Корабль Её Величества «Передник»” этих же авторов – тот самый «Передник», популярность которого была столь велика, что через 10 лет после лондонской премьеры Джером К. Джером в своем романе «Трое в одной лодке, не считая собаки» заставит одного из персонажей исполнять куплеты из этой оперетты.

Отличную учёбу в школе Ленни совмещал не только с занятиями музыкой, но и с литературным творчеством. Одно из своих эссе, написанное на последнем году обучения в гимназии, он посвятил проблеме дружбе-любви между молодыми людьми одного пола. Трудно сказать, был ли инспирирован интерес к этой теме юношеской тягой к эмоциональной близости, нередко принимающими в этом возрасте эротический оттенок, или же это было первой попыткой осознания умным и чувствительным подростком своей глубинной раздвоенности, в дальнейшем доставившей ему и тем, кто его любил, немало страданий. Возмужав, внутренне Ленни так навсегда и останется ребёнком, страстно жаждущим любви, любви всего мира, но персонифицированной в образе конкретных людей, привлекательность которых для него не зависела от их пола.

В 1935 году, окончив с отличием престижную Бостонскую Латинскую гимназию, Бернстайн поступил в Гарвардский университет. Вы, возможно, удивитесь, как удивился я, узнав, что в те годы в Гарварде существовала процентная норма приёма евреев – не боле 10% от общего числа. Бернстайн преодолел эту преграду с лёгкостью: куча призов за отличную учёбу и превосходные рекомендации открывали перед ним все пути. Родители были вне себя от гордости, но… вместо того чтобы записаться на курс по ведению бизнеса Ленни выбрал музыку, литературу и философию, на этот раз окончательно и бесповоротно отвергнув стезю, идти по которой его призывал отец. Сэм, даром что в свои 17 лет он поступил точно так же, примирился с решением сына с большим трудом. Так что Ленни продолжал подрабатывать, не без удовольствия выступая то с одним, то с другим джазовым ансамблем, а на заработанные деньги на только частично оплачивал свою учёбу, но и покупал билеты на концерты Бостонского симфонического оркестра.

Однажды он стал свидетелем американского дебюта греческого дирижёра Дмитрия Митропулоса: его работа с оркестром и само выступление произвели на Ленни сильнейшее впечатление. На одной из вечеринок, устраивавшихся в университетском кампусе, два музыканта познакомились. Митропулос (он был вдвое старше Леонарда) сразу же выделил его из толпы студентов, и это положило начало их близкому общению.

Дмитрий Митропулос

Грек, будучи человеком, несомненно, талантливым, сумел увидеть в гарвардском второкурснике не просто красивого и обаятельного юношу, но и обладателя огромного музыкального дара. Ленни в ту пору было всего девятнадцать, он ещё сам себя толком не знал и в профессиональном отношении его интересы не были оформлены во что-то конкретное. Выдающимся пианистом он вряд ли смог бы стать – слишком поздно начал. Но тогда кем? Музыковедом? Преподавателем теории?

Митропулос придал смутным стремлениям Ленни конкретное направление: «Ты должен быть дирижёром!» – заявил он. И даже пообещал Леонарду в будущем работу помощника дирижёра в Миннеаполисском симфоническом оркестре, который только что сам возглавил.

Обещание отдавало фантастикой и выполнено не было, да и не могло: для подобной должности кандидатура молодого неопытного человека была непроходной по всем параметрам, включая отсутствие у Леонарда, родившегося в Массачусетсе, миннесотской «прописки». Но это выяснилось позже, а пока Леонард наконец увидел перед собой первую в своей жизни по-настоящему серьёзную цель.

Стараясь сделать её достижимой, после Гарварда он продолжил образование в Филадельфии в Кёртисовском институте музыки, превосходные педагоги которого придали его дарованию профессиональную огранку. В летние месяцы он стажировался у Сергея Кусевицкого, занимавшего в ту пору пост руководителя Бостонского симфонического оркестра и руководителя ежегодного летнего музыкального фестиваля в Танглвуде.

Вскоре после окончания института новоиспечённый дирижёр, не получив работы, на которую рассчитывал, перебрался в Нью-Йорк, где поначалу перебивался с хлеба на кока-колу, хватаясь за любой заработок – аккомпанировал приятелям, выступавшим в ревю, делал для издательств аранжировки и транскрипции, которые подписывал псевдонимом Ленни Амбер (Янтарный Лёня), и тому подобное.

Леонард Бернстайн в 1943 году

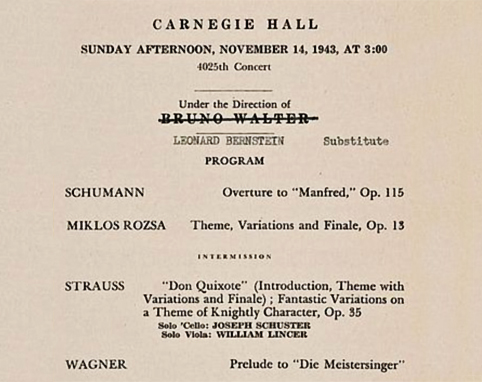

Наконец, по прошествии двух лет ему удалось занять должность ассистента дирижёра Нью-йоркского филармонического оркестра. Никаких творческих взлётов эта рутинная работа не сулила, однако не прошло и трёх месяцев, как фортуна явила Бернстайну свою благосклонность: в одно прекрасное ноябрьское утро ему позвонили из филармонии с просьбой срочно заменить заболевшего Бруно Вальтера, которому вечером предстоял концерт, да ещё и с радиотрансляцией на всю Америку. Времени на репетиции уже не оставалось, всё, что Леонард мог сделать – это приехать к загрипповавшему маэстро и обсудить с ним некоторые детали исполнения сложнейшей партитуры Рихарда Штрауса «Дон-Кихот». Затем дебютант помчался в филармонию, чтобы согласовать с концертмейстерами темпы и динамику сольных фрагментов у альта и виолончели.

После этого зашёл в ближайшую аптеку, чтобы выпить кофе. Аптекарь, спросив молодого человека о причине его дрожи и зеленоватой бледности, вручил Леонарду две таблетки, наказав принять их в строго определённой последовательности: одна успокоит нервы, вторая взбодрит – важно, чтобы не наоборот. Бернстайн положил пилюли в карман и тут же про них забыл. Они не понадобились. Оркестр подчинился никому не известному двадцатипятилетнему дирижёру с такой охотой, как будто они уже многие годы работали вместе. Уверенная и темпераментная манера Бернстайна покорила зал и всю радийную аудиторию, и больше он уже никогда не был «неизвестным».

Позднее Бернстайн получит Нью-Йоркский симфонический оркестр в своё полное распоряжение, став первым урождённым американцем, которому Америка доверит управление таким крупным и знаменитым коллективом: до этого по традиции должность главного дирижёра всегда отдавалась маститым европейцам.

Но произойдёт это только через пятнадцать лет. А что же в промежутке? Много выступлений, в том числе в охваченном войной Израиле и в Италии, в La Scala, вместе с Марией Каллас. Женитьба на актрисе чилийского происхождения Фелиции Монтеалегре. Рождение детей. Преподавание. Но самое главное – сочинение музыки.

Говоря об этой ипостаси Бернстайна, нельзя не отметить его довольно поздний старт. Но не только. Творческий облик Бернстайна-композитора с самого начала загадочно двоится. Первое его произведение, Фортепианное трио появляется у него лишь в 1937 году во время его учёбы в Гарварде. Музыка оставляет странное впечатление – автор слово бы колеблется в выборе – кем ему быть: американцем или русским, немцем или французом? Романтиком или модернистом, наконец? Ясно одно: он примеряет на себя образ серьёзного академического композитора. Но проходит год, и в порядке дружеской помощи Бернстайн пишет музыку к студенческой театральной работе своего приятеля Дональда Дэвидсона по комедии Аристофана «Птицы». Позднее этот материал будет использован Бернстайном для его первого балета «Fancy free».

Симфония №1 «Иеремия», написанная в 1942 году, станет, по сути, третьей композиторской работой Бернстайна – звучит невероятно, тем не менее, это так. А через два года, в 1944-м появится мюзикл «Увольнение в город» (на материале упомянутого балета).

«Иеремия» и «Увольнение в город» – произведения абсолютно разные не только по жанру, но и по стилю. Оба будут приняты публикой чрезвычайно благосклонно: симфония – в Израиле, мюзикл – в Америке. При этом каждое из этих сочинений точно и талантливо воспроизводит уже существующую определённую стилистическую модель. Симфония написана крепко, что называется, мастеровито, с точным ощущением музыкального времени, а значит, и формы. Обычно у начинающих композиторов с этим бывают проблемы, и первые симфонии часто получаются длинными и рыхлыми, а эта компактна и вовсе не производит впечатление затянутости.

Музыкальный язык, которым пользуется здесь Бернстайн, демонстрирует хорошее знакомство автора с творчеством Шостаковича. Но вообще этот стиль превосходно вписывается в некий сложившийся к середине ХХ века стандарт, своего рода музыкальное эсперанто, где Шостакович, Бриттен и отчасти Оннегер – только наиболее видимые части айсберга.

Симфония №1 «Иеремия», ч. I. Л. Бернстайн, Израильский филармонический оркестр:

В конечном счёте этот тип музыкальной речи восходит к Малеру, элементы стиля которого не только у Бернстайна, но и в творчестве многих других композиторов этого времени были доведены до степени «промышленного» использования – слушаешь и реагируешь совершенно рефлекторно: здесь полагается иронически усмехнуться, а тут – склонить голову в скорбном раздумье. Вот и у Бернстайна усреднённая обще-европейская, я бы даже сказал «интернациональная» патетика первой части симфонии действует прямо, однозначно и наверняка. Только вот всё время немножко чего-то не хватает: может быть, какой-то индивидуальной и в то же время узнаваемой австро-еврейской интонации, которая и составляет основу оригинальности Малера?

Нечётные ритмические ячейки Скерцо Первой симфонии выглядят на этом фоне как попытка открыть окна и осеменить музыкой улицы ставшее почти стерильным тело академического симфонизма. Но наиболее органично выглядит вокальный финал, вновь отсылающий к малеровскому прообразу, но здесь он с какой-то удивительно трепетной непосредственностью соединяется с русским ориентальным востоком.

Симфония №1 «Иеремия», ч. III:

В мюзикле Бернстайн также сразу же демонстрирует твёрдую руку. Подхватив упавшее знамя Гершвина, он симфонизирует оркестровую ткань и вообще уверенно продолжает следовать курсом на сближение бродвейского жанра с академической музыкой.

Не обладая феерическим мелодическим даром Гершвина, Бернстайн быстро понимает, какой стороной своего таланта стоит поворачиваться к публике – той, где он может блеснуть своим интеллектом.

«Увольнение в город» (танцевальная сюита из мюзикла). Л. Бернстайн, запись 1947 г.:

Не берусь судить, насколько это хорошо для мюзикла как такового, но композитора этот путь в дальнейшем приведёт к вершине под названием «Вестсайдская история».

Отдавая себе отчёт в отсутствии у него способности выдавать оригинальные запоминающиеся мелодии легко и естественно, без технологических ухищрений и вынужденного копирования образцов, Бернстайн воспринимал этот свой недостаток достаточно болезненно. Он даже написал на эту тему эссе с длинным и забавным названием – «Почему бы тебе не прыгнуть повыше и не сочинить красивую мелодию Гершвина?» В форме воображаемого диалога с продюсером автор пытается утвердить мнение, что всё дело якобы в том, что он – «серьёзный» композитор, отталкивающийся от академической традиции, а не от «земной» поверхности лёгкого жанра, как Гершвин. Но переспорить невидимого оппонента куда проще, чем убедить самого себя. В том, что касалось музыки, Бернстайн был всегда честен и всё про себя понимал.

Успех сразу в двух музыкальных областях, вероятно, становится одной из причин, побудивших его искать свой путь и стиль в новом соединении двух разнородных стихий, которые в представлении большинства композиторов ХХ века, казалось бы, размежевались навсегда. И первый удачный шаг в этом направлении – Вторая симфония («Век тревог»), посвященная автором его учителю, другу и «приёмному отцу» Сергею Кусевицкому. Хотя в этом сочинении академическая и джазовая стихии скорее противопоставляются (в рамках программно-литературного контекста), их существование рядом не выглядит как коллаж, оно вполне органично, а это дорогого стоит.

Симфония №2. Бернстайн, Нью-Йоркский филармонический оркестр:

Но насколько всё-таки проще в ХХ веке тому, кто придерживается в искусстве «левой» или «правой» ориентации! Справа толпа, и слева толпа. А тот, кто посередине, как правило, шагает один, да ещё и смотрят на него с обеих сторон с некоторым подозрением.

Ввиду исчезновения общих, всем понятных критериев оценки творческие результаты композитора, пытающегося проплыть между Сциллой и Харибдой, нередко воспринимаются окружающими как сомнительные. Тем более, когда они такими и бывают, как, например, в «Кандиде», премьера которого состоялась на Бродвее в 1956 году. Шоу успеха не имело, что, в общем-то, понятно. Слушая «Кандида», вы всё время ощущаете какой-то дискомфорт, не понимая – что это: оперетта, мюзикл, опера или драматический спектакль с музыкой? Да и сюжетные повороты, которыми либретто напичкано ради привязок к сиюминутной политической современности, выглядят необязательными. Но главная проблема «Кандида» всё-таки в другом. Автор играет с музыкой, как кошка с мышкой, с высокомерием интеллектуала жонглируя с ассоциациями и переиначивая их, и слушатель приглашается принять участие в этой интеллектуальной игре, вместо того, чтобы сопереживать происходящему на сцене.

К сожалению, после десяти минут такой игры внимание начинает рассеиваться. И хотя впоследствии либретто «Кандида» подвергалось переделкам, скорее всего, этот ряд блестяще остроумных музыкальных фрагментов обречён и в дальнейшем опираться на костыли вычурных режиссёрских решений или же существовать в виде концертных номеров.

Но вот, наконец, 1957 год. «Вестсайдская история». Без преувеличения, это сочинения Бернстайна можно назвать прорывом в гениальность. Но и для музыки всего ХХ века это одна из важнейших вех. Впервые за всю историю песенно-танцевальный американский интонационно-ритмический комплекс получил полноценную академическую огранку. Неудивительно, что, оправдывая ожидания широкой публики, «Вестсайдская история» способна приводить в восторг профессионалов.

С первых же тактов звучания перед слушателем возникает объёмный симфонический образ места и времени, с завидной ловкостью вбирающий в себя всю интонационно-ритмическую разноголосицу Америки.

«Вестсайдская история». Л. Бернстайн, ансамбль солистов, хор и оркестр г. Гамбурга:

Стремление запечатлеть свободно парящую импровизационность джазового вокала приводит к созданию изысканно сложных на глаз и при этом комфортно воспринимаемых на слух структур.

Лирическая мелодика (теперь уже с полным основанием можно ставить на неё товарный знак Бернстайна) завораживает и удивляет многосоставностью и глубиной интонационно-стилистических ассоциаций.

О симфонизме танцевальных номеров говорить излишне: они давно уже успешно существуют в концертной практике в виде отдельной сюиты. А что всего поразительнее – здесь есть хиты, да ещё какие!

Что же, получается, Бернстайну удалось-таки «подпрыгнуть до Гершвина» с его непосредственно-чувственным, щедрым мелодическим даром?

Нет. Дело тут в другом . «Вестсайдская история» – редкий в композиторской практике случай превосходно рассчитанной и столь же превосходно выполненной «инженерной» конструкции, созданной четырьмя авторами: Джеромом Роббинсом, хореографом и режиссёром, Леонардом Бернстайном, которому Роббинс был хорошо знаком ещё по совместной работе над балетом «Беззаботные», превращённому затем в мюзикл «Увольнение в город», Артуром Лоуренсом, сценаристом, и Стивеном Сондхаймом, выступавшим в роли автора текстов.

Беспроигрышной была уже сама идея – наложить шекспировский сюжет о любви Ромео и Джульетты на реалии тогдашней Америки с её конфликтами на расовой почве и стычками полукриминальных молодёжных компаний из социальных низов. Но в окончательном виде она оформилась далеко не сразу. Роббинс поделился с Лоуренсом и Бернстайном своей задумкой ещё в 1947 году. Тогда он представлял себе будущий мюзикл как историю о трагической любви детей из двух враждующих семей – еврейской, спасшейся от Холокоста, и католической ирландской.

Бернстайн, которого, как многих других талантливых композиторов ХХ века, временами мучили «фантомные боли» оперы, предложил написать американских «Ромео и Джульетту» для оперного театра. Но его предложение принято не было.

За десять лет, прошедших до того момента, когда идея начала принимать реальные очертания, тема антисемитизма по предложению Лоуренса была заменена на более актуальную для газетной Америки того времени тему молодёжных «разборок» между белыми и латиноамериканскими иммигрантами, Истсайд превратился в Вестсайд, а у композитора появилась возможность насытить музыку броскими латиноамериканскими ритмами. Вот это точно должно было понравиться публике! И действительно – мюзикл стал культовым, особенно в киноверсии 1961 года.

При встрече с мелодикой «Вестсайской истории» мне всегда вспоминается начало набоковского «Дара» – трактор с «более чем откровенной анатомией». Механика композиторской мысли Бернстайна постоянно приоткрыта чуть больше, чем нужно. Это ощущается и в излишне дотошно выписанной, подчёркнутой импровизационности знаменитой «Марии», и в бодром, шагающем почти в маршевой манере (за счёт фанфарных толчков мелодии, уложенной в по-немецки точные квадраты) любовном дуэте, и в изумительно сконструированной из коротких, знаково выразительных интонаций инструментальная по сути мелодии «Ждёт нас…»

Не знаю, что получилось бы у Стравинского, вздумай он написать мюзикл, но уверен – он пошёл бы именно по такому пути.

После «Вестсайдской истории» немногие сочинения, которые выходят из-под пера Бернстайна, буквально захлёстывает стихия театральности. Зачастую в ущерб выбранному жанру. Так, симфонию №3 (Каддиш), «сюжет» которой был торопливо привязан к гибели президента Кеннеди, а впоследствии интерпретирован как скорбь по жертвам Холокоста, вряд ли можно назвать симфонией. Да, пожалуй, и ораторией, и кантатой тоже. Больше всего это смахивает на литературно-музыкальную композицию, где обязывающее название «отоваривается» необязательной, по сути, музыкой всё в том же набившем уже оскомину стиле а ля Шостакович-Малер. Да и панибратские отношения с Богом, реализуемые в тексте, как-то слабо ассоциируются с еврейским каноном…

Зато в рамках христианского (особенно в американском варианте) богослужения в ХХ веке свободный диалог с Творцом уже вполне представим. И грандиозная театрализованная Месса 1971 года слушается и смотрится исключительно органично. Эффектная разноголосица молений мгновенно «вбрасывает» слушателя в атмосферу острого диспута о сути веры. И как же увлекательно наблюдать за тем, как музыка улицы утверждается в этом сочинении рядом с музыкой богослужения на едином пространстве творческой авторской воли!

Во многом это стало возможным также благодаря принципу клипового «сцепления бортами», чутко уловленному Бернстайном в современной ему музыкальной практике.

Месса, фрагмент. Houston School for the Performing and Visual Arts Chamber Choir Justin Smith, conducting.

По всей логике развития музыки следующим шагом должно было бы стать слияние всех этих разномастных комплексов в единый органичный стиль. Но постаревшему завсегдатаю бродвейских вечеринок, чьё янтарное свечение в последние годы заметно потускнело, такое было уже не по силам.

Гершвин сказал «А». Бернстайн – «Б». И когда кто-то, пока еще скрытый во тьме, скажет «С», весь звучащий алфавит сам развернётся сияющим веером, вернув музыке на новом историческом витке все признаки ЯЗЫКА.