Как не поссорились Дмитрий Дмитриевич с Тихоном Николаевичем

Опубликовано в classicalmusicnews.ru

Нет, это пока ещё не то эссе о Т. Н. Хренникове, которое я анонсировал давным-давно и задумывал как персональный портрет композитора, общественного деятеля и администратора на фоне коллективного портрета его современников. Надеюсь, что когда-нибудь я его допишу. Пока же я предлагаю вашему вниманию исследование намного меньшего масштаба.

В процессе изучения материалов, необходимых для работы над статьёй, мне пришлось не раз изумиться живучести феномена, характерного для нашего общества – стремления к демонизации либо, наоборот, идеализации знаковых для истории и культуры фигур. Оценка личности и деяний известного человека зачастую базируется не на фактах, а на устойчивых мифах и порождаемых ими эмоциях. И отказываться от этой удобной, упрощающей сложные явления привычки мы не спешим.

Ярким примером такого мифа может послужить эпизод, связанный с письмом Шостаковича Хренникову, в котором Дмитрий Дмитриевич подверг суровой критике оперу «В бурю». Рассказ об этом был когда-то опубликован в книге «Свидетельство. Воспоминания Дмитрия Шостаковича, записанные и отредактированные Соломоном Волковым». Повествование там ведётся от первого лица:

«Хренников принимал свои меры. Он ненавидел меня. Смешно говорить об этом, но одно время моя карточка стояла на его столе – пока я не услышал оперу Хренникова «В бурю». Опера – плохая. Я считал Хренникова талантливым человеком, а это была слабая имитация кошмарной оперы Дзержинского «Тихий Дон». Хренников явно спекулировал. В этой опере все соответствовало политической ситуации. Либретто было основано на романе, который Сталин очень любил, а музыка – на опере, которую Сталин одобрил.

Это была бледная музыка, неинтересная, с примитивными гармониями и слабой оркестровкой. Хренников явно хотел понравиться вождю и учителю. Я написал ему об этом письмо. Я написал, что он вступает на скользкий путь. Я хотел предупредить его. Я подробно прошелся по его опере, и письмо получилось длинным. Прежде чем отправить его, я показал его кое-кому из друзей, решив, что лучше посоветоваться. Возможно, не стоило посылать такого письма, возможно, я лез не в свое дело. Но все одобрили письмо, все сказали, что это необходимое, нужное письмо, из которого и они вынесли для себя что-то ценное, так подумайте, мол, какую пользу оно принесет Хренникову.

Но Хренников понял все по-своему. Прочитав мое письмо, он в порыве ярости разорвал его. Заодно он растоптал и мою карточку. Хренников ужасно разозлился. Я-то думал, что действую в духе русской школы: русские композиторы всегда советовались друг с другом и критиковали друг друга, и никто не обижался. Но Хренников придерживался иных взглядов. Он решил, что я встаю на его пути к наградам и премиям и из шкуры вон лезу, чтобы сманить его с праведной дорожки в дебри формализма. Но если дело не в музыке, не в музыкальных идеях, то о чем говорить? Он смотрел на это с такой точки зрения: Сталин за формализм не похвалит, а катясь по праведной дороге примитивизма, можно заслужить одобрение вождя и учителя и все сопутствующие блага».

Какова картинка! Грубый и злобный аппаратчик, получивший от Хозяина власть над всеми композиторами страны, в исступлении рвёт письмо в клочья, топчет фотографию, на которой запечатлён опечаленный Дмитрий Дмитриевич и, кажется, готов порвать его самого как Тузик грелку. Рядом, со стаканом воды в дрожащей руке, мечется перепуганная секретарша – она необходима в качестве свидетеля, ведь должен же кто-то потом пересказать жуткую сцену знакомым!

Между тем красочное описание этого происшествия, получившее скандальную известность среди музыкальной общественности, не что иное как «фейк». И Хренников не впадал в тупое буйство, и Шостакович не слушал его оперу (ознакомился с ней по клавиру), и конфликта между ними не было.

Тридцатидвухлетний Дмитрий Шостакович действительно написал и отправил двадцатишестилетнему Тихону Хренникову (который на тот момент был просто подающим надежды молодым композитором, не занимавшим никаких административных постов и не имевшим правительственных наград) резко отрицательный отзыв о его только что оконченной опере «В бурю». То есть сама ситуация с письмом не является стопроцентной выдумкой. Однако в том виде, в каком она попала в книгу «Свидетельство», эта история – ложь и даже, пожалуй, клевета. Удостовериться в этом несложно, поскольку письмо Шостаковича Хренникову сохранилось, оно цело и невредимо.

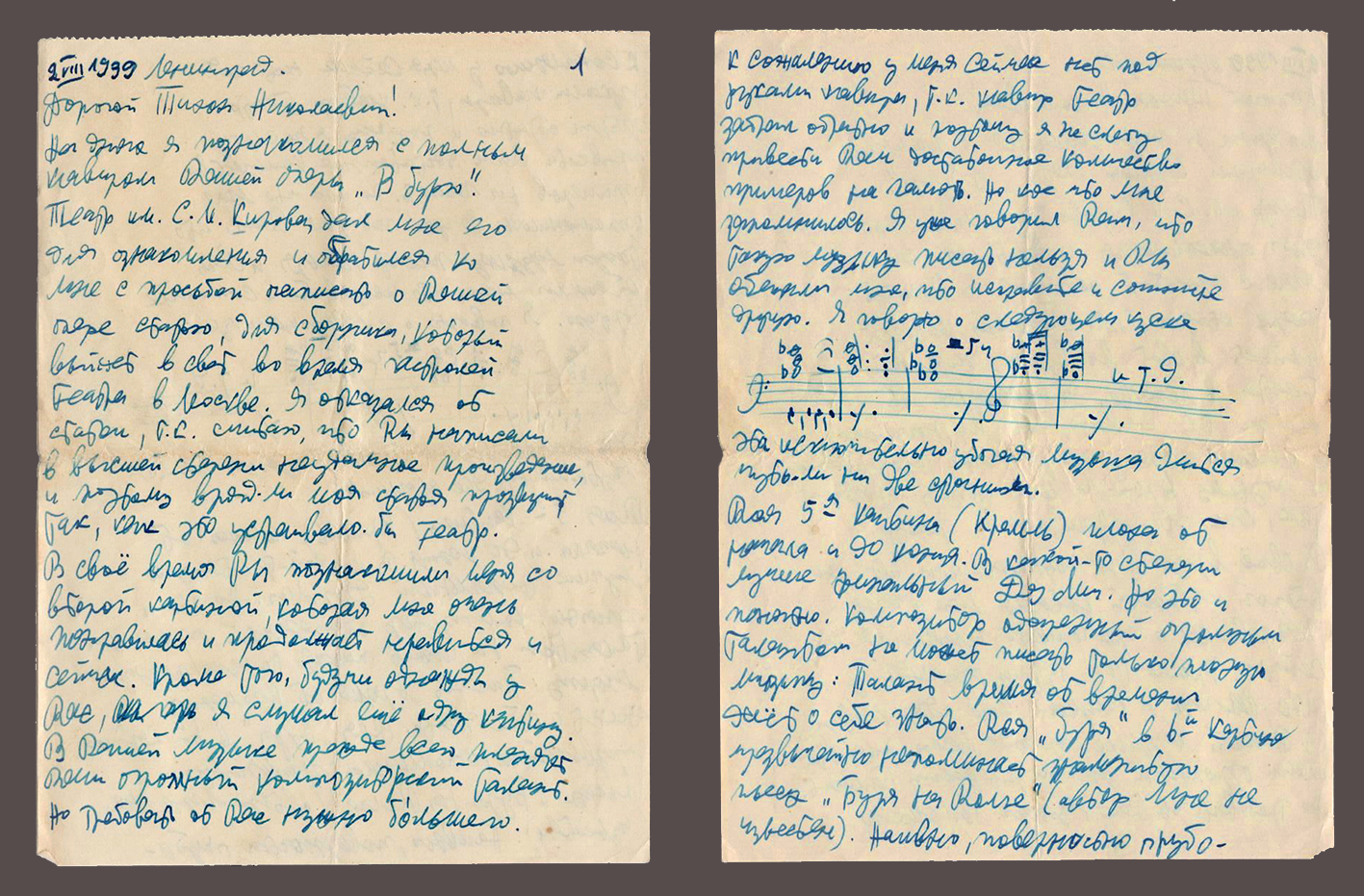

Долгое время документ хранился в архиве композитора. Я получил его в виде сканированных страниц от Андрея Игоревича Кокарева, президента Благотворительного фонда имени Т. Н. Хренникова; подлинник в настоящее время находится в Российском национальном музее музыки. Перепечатывая письмо Дмитрия Дмитриевича, я не тронул там ни одной буквы, ни одной запятой и теперь предлагаю вам его прочесть.

Письмо Д.Д. Шостаковича Т.Н. Хренникову, стр.1-2

“2 VIII 1939 Ленинград.

Дорогой Тихон Николаевич!

На днях я познакомился с полным клавиром Вашей оперы «В бурю».

Театр им. С. М. Кирова дал мне его для ознакомления и обратился ко мне с просьбой написать о Вашей опере статью, для сборника, который выйдет в свет во время гастролей театра в Москве. Я отказался от статьи, т. к. считаю, что Вы написали в высшей степени неудачное произведение, и поэтому моя статья вряд ли прозвучит так, как это устраивало бы театр.

В своё время Вы познакомили меня со второй картиной, которая мне очень понравилась и продолжает нравиться и сейчас. Кроме того, будучи однажды у Вас, я слушал ещё одну картину.

В Вашей музыке пленяет прежде всего Ваш огромный композиторский талант. Но требовать от Вас нужно большего.

К сожалению, у меня сейчас нет под рукой клавира, т. к. клавир театр забрал обратно и поэтому я не смогу привести Вам достаточное количество примеров на память. Но кое-что мне запомнилось. Я уже говорил Вам, что такую музыку писать нельзя, и Вы обещали мне, что исправите и сочините другую. Я говорю о следующем куске [здесь Шостакович вписывает в текст небольшой нотный пример – А.Т.].

Эта исключительно убогая музыка длится чуть ли не две страницы.

Вся 5-я картина (Кремль) плоха от начала и до конца. В какой-то степени лучше финальный Des-dur. Но это и понятно. Композитор, одарённый огромным талантом, не может писать только плохую музыку: талант время от времени даёт о себе знать.

Вся «буря» в 6-й картине чрезвычайно напоминает знаменитую пьесу «Буря на Волге» (автор мне не известен) (Автором музыкальной картины «Буря на Волге» является Оппель Андрей Алексеевич (1843—1888)- пианист и композитор, председатель Русского музыкального общества). Изображая бурю, Хренников действительно пользуется вполне очевидными оркестровыми средствами, как, впрочем, и большинство композиторов. Да и нужен ли в опере какой-то особый оригинальный подход для передачи этого природного явления?). Наивно, поверхностно грубо, иллюстративно. Так импровизируют высокохудожественные кино иллюстраторы в немом кино. Лирическая часть (фа минорная колыбельная, самое начало оперы, несколько хоров) сделаны с салонной приятностью – прим. Андрей Тихомиров).

Однажды в раннем детстве я пришёл в гости к одному своему однокласснику по школе. Старший брат его садился за рояль и не лишенным приятности голосом распевал свои романсы и арии. Это был способный человек, с поэтической шевелюрой; и романсы его были не без приятности. Они стояли на уровне произведений Малашкина (автора многих романсов, в том числе популярного «Я встретил вас…»), Денца, барона Врангея, Юрия Морфесси и им подобных. Вокруг сидели гости, тетушки, бабушки и щебетали «Ах, Серж! Прелестно, прелестно, с каким чувством!» И я должен сказать, что покойный Серж не очень уступает Вам в своем творчестве. Разве, что у Вас больше композиторской ловкости и развязности (ни техники, конечно). Итог: лирические места довольно приятны, но вопиюще эпигонски. Места драматические и сюжетные сопровождаются мало вразумительной трескотнёй, вдобавок по детски наивно и плохо сделанной.

Какой вывод и[з] всего сказанного? Вам необходимо понять, что хорошо и что плохо. Для этого Вам нужно как можно больше играть Баха, Бетховена, Моцарта, Глинку, Мусоргского, Чайковского, Даргомыжского, Брамса, Шуберта, Шопена и многих других. Впитывать в себя каждую ноту этих мастеров, анализировать их мелодии и гармонии. И серьёзно заняться полифонией. Мелодия, гармония и полифония это разум, сердце и кровь всей музыки. Честность и прямота – право и обязанность каждого композитора. Приспособленчество это позорное явление. Эти мысли также приходят на ум при знакомстве с Вашей оперой. Вы пишите не своим языком. Вы подражаете композиторам Дзержинскому и Дунаевскому. Из-за приспособленческого подражательства Вы терпите оглушительное фиаско. Какая разница между Вами и Дзержинским? Вы оба очень талантливы. Кто больше, кто меньше, это уж ни так важно.

Что пленяет в «Тихом Доне» и что возмущает и раздражает в Вашей опере? «Тихий Дон» волнует и радует предельной искренностью композитора. Не смотря на наличие в этой опере многих скверных страниц (смехотворный антракт и т.п.), чувствуешь, что каждая мысль этой оперы идёт от самого сердца, от самой души композитора; чувствуешь, что это направление, стиль и характер композитора. Чувствуешь серьёзное мировоззрение. И всё это не смотря на плохую композиторскую технику, на убогую и жалкую инструментовку.

Я слушал «Тихий Дон» не один раз и не смотря на это, каждый раз уходил взволнованным. Но вот появляются злейшие враги прогресса в искусстве – эпигоны. Откуда они берутся? Прежде всего в природе эпигонов лежат рваческие тенденции. «Тихий Дон» пользуется заслуженной популярностью у Народа; «Тихий Дон» идёт на всех оперных сценах; автор «Тихого Дона» завоевал себе славу. Давайте-же копировать музыкальные приёмы «Тихого Дона» и тогда нам перепадёт медвежье ушко». (Отсылка к басне Крылова «Заяц на ловле» – прим. Андрей Тихомиров) И появляются «Мать» Желобинского, «В бурю» Хренникова, «Щорс» Фарди, «Рассвет» Френкеля. Во всех этих операх есть неплохие куски. Особенно у Вас, т.к. Вы чрезвычайно талантливы, и в «Матери». Но эти рахитичные создания недолго будут жить. Их ждёт бесславная, незаметная никому, гибель.

Нужно ли добавить, как мне мучительно трудно писать вам все это. Горячо любя Вас как богато одаренного композитора, питая лично к Вам большую, дружескую симпатию, я всем сердцем убежден, что Вы создадите настоящее произведение (не фальшивку), достойное нашей великой эпохи, поднимающее советскую музыку на высшую ступень.

Жму Вашу руку

Д. Шостакович.

Сердечный привет Кларе Арнольдовне.

P.S. Я не имею никаких прав давать Вам советы, но не могу не удержаться от высказывания следующей мысли: не является ли позорный результат Вашей работы над оперой, следствием вреднейшего влияния на Вас нашего общего друга Паши Маркова? Я его очень люблю, но прямо заявляю: это подхалим, приспособленец и раб в вопросах искусства. С наконец последний совет: не обольщайтесь дешевым успехом; не сердитесь на меня (это письмо вызвано моими лучшими чувствами), а если рассердитесь, то успокойтесь и успокоившись вновь почитайте это письмо, т.к. всё в нём написанное правда.

Больше требовательности и уважения к самому себе. Не выпускайте в свет сочинений, за которые Вам через 2-3 года придётся мучительно краснеть и испытывать жгучий стыд.

Д.Ш.”

Надеюсь, что уважаемые читатели убедились в том, что письмо Шостаковича в действительности никто не рвал, оно пережило обоих корреспондентов (кстати, фотографию Дмитрия Дмитриевича тоже никто не изничтожал, она благополучно продолжала пребывать на своём месте в кабинете Тихона Николаевича вместе с изображениями Прокофьева, Немировича-Данченко, Глиэра и обоих братьев Рубинштейнов).

Предупреждаю сразу: назвать имя автора ядовитой репризы про истерику Хренникова я не могу и задачи установить его личность у меня нет. Определённо можно сказать только то, что это был весьма недобрый человек, который знал и помнил, хотя бы в общих чертах, содержание письма и обладал живым творческим воображением. Думаю, мы не ошибёмся, предположив, что он, как говорят психологи, спроецировался – изобразил в своём рассказе то, как реагировал бы сам, получив подобное послание. В общем, персонаж с изрядной «достоевщинкой». Но ведь таких в мире искусства всегда хватало…

Интереснее другое: почему это письмо вообще было написано? С какой стати Шостакович отправил своему младшему коллеге, с которым до этого общался вполне дружелюбно, послание, содержавшее не только чрезвычайно обидную критику ещё не проверенного на публике сочинения, но и бесцеремонные поучения и, наконец, преувеличенные похвалы в адрес другого композитора? Поступок не только жестокий, но и бессмысленный. Ни один композитор, нащупавший собственную тропинку в творчестве, не пойдёт на поводу у чужого мнения и не станет ломать произведение, в котором он уверен. Хренников считал «В бурю» одним из главных своих композиторских достижений, и у него были на то основания: ведь за право первой постановки его оперы боролись два главных театра Москвы: Большой (в лице дирижёра С.А. Самосуда) и Музыкальный театр В. И. Немировича-Данченко (в лице самого художественного руководителя).

Конечно, если бы он попросил Дмитрия Дмитриевича высказать своё мнение об опере, или если бы подобные замечания прозвучали в рамках нелицеприятного обсуждения, принятого в студенческой среде либо на собраниях участников какого-нибудь композиторского кружка наподобие Балакиревского или Беляевского, тогда этот демарш выглядел бы хоть немного более оправданным (и всё равно очень грубым). Но ведь ничего подобного не было!

Непонятно и ещё кое-что. Почему Шостаковича, к тому времени уже широко исполняемого советского композитора, так раздражала перспектива постановки «в высшей степени неудачного произведения» гораздо менее известного Хренникова? За почти три года, миновавшие с того дня, когда Сталин благосклонно отозвался о «Тихом Доне», обеспечив таким образом этому опусу композитора-недоучки счастливую судьбу на советской сцене, в театрах страны состоялось почти три десятка премьер новых опер, которые, за редким исключением, ничем не обогатили оперный репертуар. Однако никого из их авторов Шостакович вразумлять не пытался.

В своём письме он причисляет Хренникова к эпигонам Дзержинского (и Дунаевского). Но действительно ли «В бурю» – всего лишь жалкое подражание «Тихому Дону»? Вопреки тому, что заявляет условный Дмитрий Дмитриевич из «Свидетельства», подлинный Шостакович вовсе не считал оперу Дзержинского «кошмарной», а напротив, находил в ней нечто «пленительное». И это суждение нельзя назвать случайностью: ранее, в 1936 году в московской «Вечёрке» (газете Московского городского комитета ВКП(б) и Моссовета), была напечатана его заметка о «Тихом Доне», весьма благожелательная.

Рецензия Д. Шостаковича на оперу "Тихий Дон".

Фото И. Дзержинского в молодости

Слабость, которую питал Шостакович к опере Дзержинского, объясняется просто. Дело в том, что Дмитрий Дмитриевич приятельствовал с Иваном Ивановичем, опекал его и много помогал в работе, например, при создании музыки к ЛенТРАМ’овским спектаклям «Боевым курсом» и «Зеленый шум». И в музыке «Тихого Дона» влияние Шостаковича очень заметно. Если бы не его серьёзная помощь, композитор-дилетант вряд ли справился бы с сочинением такого масштаба.

Никто иной как Шостакович убедил Самосуда вставить «Тихий Дон» в план сезона Ленинградского Малого театра оперы и балета. После этого они доводили партитуру до ума уже вдвоём и даже втроём, вместе с Борисом Асафьевым.

Дзержинский отблагодарил своего друга и наставника, посвятив «Тихий Дон» ему. Когда разразилась «противосумбурная» газетная кампания, он посвящение снял, но дело было сделано – и разве мог Шостакович признать, что опера получилась неудачной? Не мог, и по-человечески это, пожалуй, понятно.

Но тогда что он имеет в виду, заявляя «эпигону Дзержинского» Хренникову, что «такую музыку писать нельзя»?

Попробуем разобраться.

Одобренный вождём «Тихий Дон» был провозглашён первой художественно ценной оперой на революционную тему, и притом – песенной. Неудивительно, что появившаяся вскоре опера Хренникова «В бурю» рассматривалась советской критикой, да и самим композитором, в той же парадигме.

Разумеется, само по себе наличие в опере арий и хоров, структурно и мелодически напоминающих песню, отнюдь не являлось новацией. Но в советском музыкознании термином «песенная опера» стали обозначать не существовавший доселе в природе гибридный жанр, в котором революционная героика, воплощённая в массовой песне, должна была соединяться с чертами русской классической оперы.

И «Тихому Дону» Дзержинского, и «В бурю» Хренникова свойствен один и тот же недостаток, делающий их произведения заведомо нежизнеспособными: авторы либретто в обоих случаях старались следовать провозглашённым с высокой трибуны догмам социалистического реализма. Но если обратиться к музыке, становятся видны существенные различия.

Песенность подразумевает наличие в опере запоминающихся мелодий. Дзержинский же мелодист весьма посредственный. Когда он не пытается имитировать мелодику русской народной песни, музыкальные темы у получаются простовато-плоскими, одномерными; кроме того, в музыкальном словаре Дзержинского практически отсутствуют элементы «современной звучащей среды».

Собственно, настоящим песенным потенциалом в опере «Тихий Дон» обладает лишь финальная тема, стилизованная в духе казачьей походной песни (часто исполнявшийся в советских концертах и по радио хор «От края и до края»). Да, финал оперы можно назвать удачей композитора, но больше там слуху опереться особенно не на что.

Хренников же, напротив, был наделён от природы незаурядным мелодическим даром. Фрагментов, способных оторваться от «материнского тела» оперы и обрести самостоятельную жизнь в виде массовой песни, в его опере не оказалось вовсе, зато там есть талантливо написанные арии, дуэты и хоры. Не случайно колыбельная Лёньки и ария Наташи до сих пор присутствуют в сольном репертуаре вокалистов.

Вообще говоря, «В бурю» с гораздо большим основанием можно назвать лирической оперой, нежели «советской песенной». Хренников, лирик по складу своего дарования, вероятно, с удовольствием и дальше создавал бы оперы этого типа, но вот беда – идеологические установки того времени не требовали от него вымучивать из себя революционную героику. Странно, что Шостакович этого не понял.

Или понял?

Почему о лучшем, что есть в опере Хренникова – лирических фрагментах он отзывается как о «довольно приятных», но «вопиюще эпигонских»? Если они и впрямь бесстыдно подражательны, то по отношению к чему? Нам уже понятно, что ассоциации возникают у Шостаковича не с музыкой Дзержинского. Но тогда – с чем?

И вот тут следует вспомнить вторую упомянутую им фамилию: Дунаевский.

Дело, конечно, не в том, что музыка Хренникова напоминает мелодии Дунаевского (на самом деле не напоминает). Проблема намного интереснее и глубже. Дунаевский был ярчайшей звездой тогдашнего современного «лёгкого жанра», с которым у Шостаковича были очень непростые отношения.

1920-е годы – разгар НЭПа, время, когда горожане, истосковавшиеся за годы военного коммунизма по простым человеческим удовольствиям, кинулись навёрстывать упущенное: проводили время в открывшихся вновь ресторанах, ходили по многочисленным театрам и театрикам, аплодировали исполнителям чувствительных романсов, танцевали танго и фокстроты. В конкурентной борьбе за массового слушателя побеждало естественное и живое – то, что уже было объявлено классово-чуждым, вредным, развращающим молодых строителей коммунизма.

Свирепых поборников чистоты пролетарского искусства всё это, мягко говоря, не радовало, и приходится с сожалением констатировать, что многие профессиональные музыканты солидаризировались с ними в гонениях на «лёгкие» жанры. Почему-то они совершенно не задумывались о том, что если бы подвыпившие австрийские обыватели не танцевали лендлер на лужайке перед кабаком и не утирали слёзы, слушая свои Lieder, если бы барышни в русских усадьбах и салонах не распевали романсы в ожидании драгунского офицера, обвенчавшись с которым, можно будет на законных основаниях ездить в оперетту, то на свет не появились бы произведения Моцарта и Шуберта, Брукнера и Малера, Чайковского и Шостаковича…

Примерно в это же время в советском музыкознании зафиксировалось искусственное деление популярной музыки на «правильную» народную и «бездуховную» коммерческую.

Как мы помним, Дмитрий Дмитриевич ещё в 1929 году, в период газетной кампании против «фокстротчины» и «цыганщины» предлагал самые суровые меры по борьбе с «лёгким жанром», вплоть до запрета на членство в авторских обществах композиторов, работающих для эстрады, и требовал проведения массовой пропагандистской кампании, разъясняющей «художественное убожество, вредность при слушании продукции «легкого жанра» и, самое основное, классовую сущность легкого жанра». (См. ответы на анкету журнала «Пролетарский музыкант», 1930 г., № 3 (11) – А.Т.).

Парадокс заключается в том, что Шостакович сам неоднократно пробовал свои силы в «лёгком жанре». Не будем забывать и о его опыте работы тапёром в кино. Но этот огромный, разнообразный, чутко реагирующий на веяния времени пласт музыки воспринимался им не как позитивное явление, а главным образом как объект пародирования, как то, что пригодно для создания отрицательного образа, мелкого и пошлого, а иногда и агрессивного. (В дальнейшем такой взгляд на современную развлекательную музыку стал казаться чем-то бесспорным, не нуждающимся в обосновании, так что советские композиторы, когда им нужно было изобразить какое-нибудь «мировое зло», нередко использовали для этой цели фокстрот или танго – А.Т.).

У Хренникова же всё наоборот: для него мир бытовой музыки несёт в себе положительный заряд, близкий душевному миру самого композитора, выходца из ошельмованного идеологами коммунизма мещанского сословия – второй по численности группы населения Российской империи, собственно, обычных горожан.

Стихия молодого Шостаковича – гротеск и арлекиниада, но никак не искренняя, безыскусная лирика, которая у многих тогда ассоциировалась с салонной банальностью и безыдейностью. В этом эстетическом пуританстве Шостакович фактически сходился с активистами РАПМ, яростно воевавшими с пресловутым «мещанством» в музыке – иначе говоря, с популярными в городской среде танцами, песнями, романсами. Образцом псевдоискусства такого рода было объявлено, например, знаменитое танго Дунаевского на стихи Николая Агнивцева «Дымок от папиросы».

Пластинка с записью танго Дунаевского «Дымок от папиросы»

По всей вероятности, тот же «дымок», если не сказать «душок» сентиментальной грусти, уловил в музыке лирических сцен оперы Хренникова Шостакович. В этом ракурсе становится понятнее и упоминание Дунаевского, и подлинный смысл, который Шостакович вкладывал в слово «приспособленчество», и категоричность вердикта: «такую музыку писать нельзя».

Следует отметить, что после премьеры оперы «В бурю» оценки театралов и критиков разошлись. Публике опера очень понравилась, в особенности как раз-таки лирические куски, музыковеды же, особенно пролеткультовской закваски, были недовольны. Вот как комментирует это сам Хренников:

«Чего же ждали от «настоящей» советской оперы? Ждали волнующих картин советской действительности и недавнего революционного прошлого. Ждали героико-монументальных полотен, хоровых трагедий и массовых сцен в продолжение традиций Мусоргского. Ждали воскрешения развитых оперно-вокальных и симфонических форм – реалистическую музыкальную драму нового типа. Ждали положительного героя…» («Так это было. Тихон Хренников о времени и о себе»).

Драма «маленького человека», оказавшегося между молотом и наковальней гражданской войны, монументального выражения не требует…

Так что же получается – Шостакович неправ и опера «В бурю» на самом деле шедевр?

Истина, как обычно, лежит где-то посередине. Этому произведению присущи несомненные достоинства, но и недостатков хватает там с лихвой. Тот факт, что опера не удержалось в репертуаре театров, говорит сам за себя, и причина этого не только в неудачном либретто. И всё же, называя работу младшего товарища по творческому цеху «позорной», Шостакович был по меньшей мере несправедлив.

Что должен был почувствовать молодой (а значит, особенно ранимый в отношении критики) композитор, получив такую оплеуху от коллеги, к которому относился с большим уважением? И как он мог отреагировать? Ответить адекватной резкостью, возненавидеть автора письма, затаить на него злобу и при случае отомстить?

В том-то и дело, что нет. Хренников был человеком совершенно иного кроя, с очень твёрдым характером, сформировавшимся давным-давно, в родительском доме. Чтобы почувствовать, каким был дух этого провинциального семейства, достаточно прочитать о том, что произошло в 1919 году, когда казачье войско К.К. Мамонтова вошло в Елец, родной город Тихона Николаевича, и начало действовать там, руководствуясь лозунгом «Бей жидов и коммунистов!».

(Существуют разные точки зрения на личность и деятельность генерал-лейтенанта Белой армии Мамонтова. Одни пишут о нём восторженно, как о герое и казацком рыцаре, очищавшем Юг России от «красной» заразы. Другие хранят память о совершаемых при полном его одобрении погромах, убийствах и издевательствах над мирными жителями-евреями.

На самом деле одно не исключает другого. Константин Константинович Мамонтов, точнее, Мамантов, был талантливым полководцем и очень популярной фигурой на Дону, это правда. Однако походы его христолюбивого войска на города, власть в которых была узурпирована коммунистами, сопровождались такими эксцессами, что, например, население Ельца, вначале приветствовавшее мамонтовцев как освободителей, в результате их недельного рейда изрядно «покраснело» – А.Т.).

К.К. Мамонтов, фото. П. И. Геллер - "После погрома", фото.

Картина написана в 1907 году, но вполне может послужить иллюстрацией и к событиям периода Гражданской войны.

Хренников-отец, староста церковного прихода, предоставил мамонтовцам часть своего дома, кормил их и позволял забавлять своего младшего сына. И всё это время в подполе, где хранились мешки с картошкой, Николай Иванович прятал семью Ледергендлеров, еврейских беженцев из Польши, поселившихся по соседству. Шестилетний Тиша об этом знал, но никому не проболтался: ни босоногим уличным приятелям, с которыми вместе бегал смотреть, как в городе громят еврейские лавки, ни казакам, катавшим его на своих лошадях. С соседским сыном Сёмой его потом много лет связывала дружба.

Умение держать себя в руках, отличать жизненно важное от менее существенного и действовать в соответствии с этим пониманием очень пригодилось Хренникову во время его работы на посту председателя Союза композиторов, когда ему приходилось использовать дымовую завесу грозных идеологически правильных речей и демонстративных разбирательств ради того, чтобы уберечь своих подопечных от реализации намного более страшного сценария репрессий. Эта его тактика для многих оказалась спасительной, а вот репутации самого Хренникова впоследствии сильно повредила.

Но вернусь к истории с письмом. Давайте посмотрим, что было дальше.

Наверное, Хренников был сильно уязвлён этой атакой, к тому же ничем не спровоцированной. Но отвечать сразу же, на эмоциях, не стал. Он выдержал паузу, так что Шостакович даже забеспокоился (почта в те годы работала очень бойко, и тянуть с ответом среди воспитанных людей было не принято). Когда же письмо от Хренникова наконец пришло, тон его оказался лёгким, добродушно-примирительным. Это явствует из второго послания от Дмитрия Дмитриевича, датированное 12 августа 1939 года. В нём Дмитрий Дмитриевич, хотя и допускает, что может быть не совсем прав в своей оценке оперы «В бурю», но делает это скорее в качестве реверанса вежливости, а в основном бьёт в ту же точку. Перепечатывать здесь весь текст смысла нет, поэтому ограничусь выдержкой – заключительной частью.

«Вам моё письмо показалось не серьёзным. Тут мне спорить трудно. Во всяком случае я очень много думал перед тем, как это написать и отправить Вам. Возможно, что в силу моего недостаточного литературного мастерства оно вышло не таким серьёзным, как мне хотелось бы. Наконец Вы пишете, что не рассердились на меня. Это меня чрезвычайно обрадовало. Ведь совершенно невозможно будет, если мы, художники, инженеры душ нашей эпохи, будем злиться друг на друга, за правдивые слова, за искреннюю и горячую критику наших произведений. К счастью в данном случае этого не получилось.

С приветом Шостакович.

P.S. Кланяйтесь Кларе Арнольдовне.

Ужасно мне больно, что моё письмо вызвало у вас лишь улыбку. Столько я в него вложил горячих чувств и любви к Вам, что описать невозможно. А в результате улыбка…

Д. Шостакович».

Тихон Хренников с супругой Кларой Вакс

Хэппи энд?

Пожалуй, да. Два композитора не стали близкими друзьями, слишком уж разными людьми они были, но их отношения всегда оставались вполне корректными, доброжелательно-деловыми. Этот стиль общения не смог нарушить даже печально знаменитый доклад 1948 года, когда Хренникова, только что назначенного на пост секретаря Союза композиторов, обязали зачитать документ, навсегда привязавший его фамилию к словосочетанию «Сорок восьмой год». Ни автором текста, ни тем более инициатором развернувшейся затем травли композиторов он не был, и все заинтересованные лица, включая Шостаковича, это прекрасно понимали.

А критику своей первой оперы Хренников всё же принял к сведению. И в 1957 году написал оперу «Мать», вымученно-пафосную, вполне отвечающую требованиям соцреализма и статуса композитора, которому поручено управлять музыкальной жизнью страны.

Но это уже совсем другая история, очень грустная.